|

한국과 일본의 화학소재 무역전쟁이 정밀화학산업을 중심으로 본격화될 것으로 예상된다.

한국은 세계 4위의 석유화학 생산대국으로 성장했음에도 불구하고 정밀화학은 무역적자를 면치 못하고 있다.

정밀화학, 일본에 대한 무역적자 34억달러

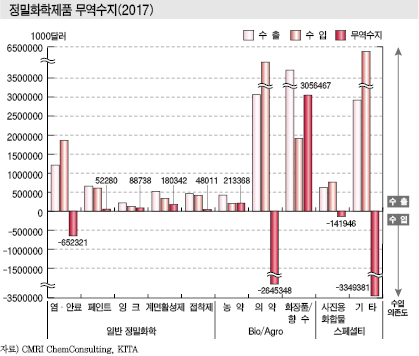

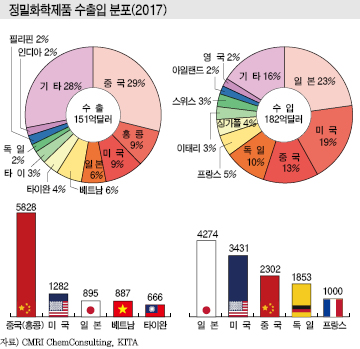

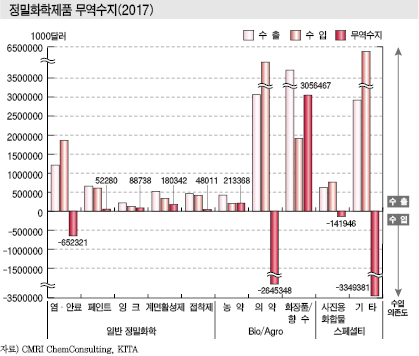

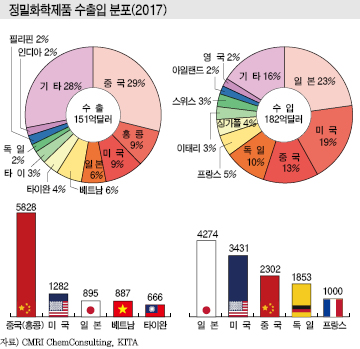

화학경제연구원 컨설팅사업부(CMRI ChemConsulting)가 정밀화학 수출입 구조를 분석한 결과, 국내 정밀화학산업은 2017년 수출 151억달러, 수입 182억달러로 약 31억달러의 무역적자를 기록했다.

무역역조가 가장 큰 단일품목은 의약품으로 26억달러 적자를 기록했고 전자약품, 각종 첨가제 등 스페셜티케미칼이 포함돼 있는 기타도 33억달러 적자를 기록했다. 염·안료, 사진용 화합물도 적자를 기록했다.

반면, 화장품 향료는 31억달러로 최대 흑자를 기록했고 농약 2억달러, 계면활성제 1억달러, 페인트·잉크, 접착제도 1억달러 미만의 무역흑자를 나타냈다.

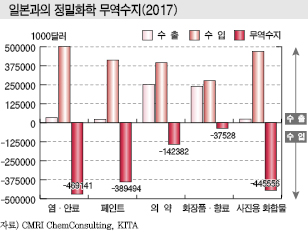

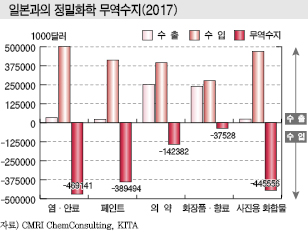

특히, 일본과의 정밀화학부문 무역적자는 34억달러에 달했다.

의약품은 물론 화장품, 염·안료, 페인트, 접착제, 계면활성제 등 농약을 제외한 전 분야에서 무역적자를 나타냈다.

더욱이 일본과의 정밀화학 무역적자는 2015년 28억달러, 2016년 31억달러, 2017년 34억달러로 최근 3년간 매년 확대됐다.

일본의 전자소재 수출규제 시발점

일본과의 무역적자가 가장 큰 분야는 전자소재가 포함돼 있는 기타부문으로 일본산 수입액이 18억5300달러, 일본 수출액이 1억6400달러로 약 17억달러의 무역적자를 기록했다.

기타부문 적자 33억달러 중 약 52%를 차지하고 있는 구조로 스페셜티 소재의 일본산 의존도가 매우 높다는 것을 반증하고 있다.

무역적자 품목은 염·안료 4억6900만달러, 사진용 화합물 4억4600만달러, 페인트 3억8900만달러, 접착제 1억8000만달러, 의약품 1억4200만달러로 6개 분야가 1억달러 이상의 적자를 기록한 것으로 나타났다.

정밀화학은 수입국가 중 EU(유럽연합)산 28.8%를 제외하면 단일국가로는 일본산 비중이 제일 커 23.4%에 달하고 있다.

일본 정부가 정치적 이유로 8월부터 한국을 화이트 국가에서 제외하면 일본기업들이 해당품목을 한국에 수출할 때 건별로 일본정부의 허가를 받아야 한다.

일본산 의존도가 높은 정밀화학 및 소재의 수출 제한을 반도체 및 디스플레이용 화학소재 3종에서 더욱 확대하면 국내 정밀화학산업이 큰 타격을 받을 우려가 제기되고 있는 이유이다.

영업이익률 낮아 특수소재 개발 어려워

국내 정밀화학·소재 생산기업들은 수익성이 낮아 전자·반도체용 화학소재 개발에 어려움을 겪고 있다.

정밀화학·화학소재 10대 메이저는 2018년 평균 매출액이 3조5335억원에 달했으나 영업이익은 평균 1472억원에 그쳤다.

매출 상위 3사는 SK디스커버리 6조9392억원, 코오롱인더스트리 4조7526억원, KCC 3조7822억원 순이고, 영업이익은 KCC 2435억원, 롯데첨단소재 2357억원, SKC 2011억원으로 3000억원에도 미치지 못했다.

영업이익률 5% 이상은 롯데첨단소재 7.7%, SKC 7.3%, KCC 6.4%, OCI 5.1%로 4사에 불과했고 매출이 가장 큰 SK디스커버리는 영업이익이 999억원으로 영업이익률 1.4%라는 초라한 결과를 기록했다.

롯데첨단소재도 영업이익률이 2017년 11.5%에서 2018년 7.7%로 크게 낮아졌다.

SK케미칼은 2017년 12월1일 인적분할을 통해 투자부문은 SK디스커버리로 존속시키고 그린케미칼과 라이프사이언스는 SK케미칼이 이어받았다. 그러나 지주회사인 SK디스커버리는 2018년 매출액 6조9392억원, 영업이익 999억원으로 영업이익률이 1.4%에 그쳤고, 지배회사인 SK케미칼도 2018년 매출 1조3677억원, 영업이익 457억원으로 영업이익률이 3.3%에 그쳤다. 다만, 2017년 매출액 8784억원, 영업손실 92억원에 비해서는 크게 개선됐다.

SKC는 2018년 매출이 2조7678억원으로 4.3% 늘어 2014년 2조8022억원 이후 최대를 기록했고 영업이익은 2011억원으로 14.5% 증가했다.

KCC는 2018년 매출액이 3조7822억원으로 2.1% 감소했다.

매출액의 39%, 37% 가량을 차자하고 있는 건자재사업부와 도료사업부의 매출 감소가 원인으로 매출비중 24%의 실리콘(Silicone) 및 실란트(Sealant) 사업 매출액은 약간 증가했다. 2018년 영업이익은 2435억원으로 영업이익률 6.4%를 기록했다.

건자재사업부는 영업이익률이 9.7%로 평균을 상회한 반면, 실리콘·실란트 사업부는 5.5%, 도료사업부는 2.4%로 낮았다.

OCI는 매출이 3조1121억원으로 14.3% 줄었다.

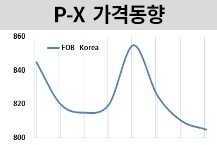

폴리실리콘(Polysilicon)이 포함된 베이직케미칼 사업부의 매출 감소로 큰 타격을 입었기 때문이다. 태양광 소재인 폴리실리콘 가격은 2018년 kg당 16달러로 출발했으나 3분기 이후 손익분기점인 14달러를 크게 하회했고 2019년 1월 9.26달러로 떨어진 후 8달러대를 유지하고 있다.

다만, OCI가 2018년 5%대의 영업이익률을 올릴 수 있었던 것은 카본케미칼 사업부가 매출액 1조2222억원, 영업이익 1300억원으로 10.6%의 양호한 영업이익률을 기록했기 때문이다.

일본, 정밀화학 연구개발 활성화

일본은 정밀화학기업들이 연구개발(R&D)을 확대하면서 고도화·차별화를 강화하고 있다.

TPC Marketing Research가 일본 정밀화학 24사를 대상으로 R&D 전략을 조사한 결과, 2017년 연결기준 R&D투자는 총 1523억5400만엔으로 전년대비 0.9% 늘어 5.9% 증가한 2015년 이후 비슷한 수준을 유지하고 있다.

1사 평균 투자액은 63억4800만엔을 나타냈다.

매출액에서 R&D가 차지하는 비중은 2015년 4.8%, 2016년 4.9%에서 2017년 4.6%로 하락했으나 매출액 변동에 따른 영향으로 판단되고 있다.

닛산케미칼(Nissan Chemical)이 8.9%로 가장 높았고 Nihon Nohyaku가 8.4%, Nippon Synthetic Chemical이 7.8%, 호도가야케미칼(Hodogaya Chemical) 7.8%, Tokyo Ohka Kogya가 7.5%, Nippon Kayaku가 7.2%로 뒤를 이었다.

7% 이상을 기록한 상위 7사와 하위 17사 사이에는 큰 차이가 있었다.

연결 기준 R&D 인원수는 2015년과 2016년 모두 0.1% 증가한데 이어 2017년에도 7368명으로 0.7% 늘었다.

1사 평균도 320명으로 비슷한 수준을 유지했고 닛토덴코(Nitto Denko)가 1443명으로 가장 많았으며 Toyo Ink SC Holdings이 600명, 닛산케미칼이 560명, 아데카(Adeka)가 530명으로 뒤를 이었다.

NOF, 산요케미칼(Sanyo Chemical), 닛폰소다(Nippon Soda), 이시하라상교(Ishihara Sangyo), 쿠레하(Kureha)가 평균을 상회했다.

표, 그래프: <정밀화학제품 무역수지(2017), 정밀화학제품 수출입 분포(2017), 일본과의 정밀화학 무역수지(2017), 정밀화학 무역수지 비교(2017)>

<화학저널 2019년 7월 22일>

|