일본 정부가 한국에 대한 화학소재 수출규제에 들어감에 따라 국내 반도체 및 디스플레이 생산기업들이 치명타를 입을 것으로 우려되고 있다.

일본 정부는 7월1일 반도체 및 디스플레이의 핵심소재인 불소 PI(Polyimide), 포토레지스트(Photoresist), 에칭가스(Etchant) 등 3개 화학소재에 대한 한국수출 규제를 2019년 7월4일부터 시행한다고 발표했다.

그러나 3개 화학소재는 국산화가 일정부분 진전돼 큰 피해가 없을 것이라는 주장도 제기되고 있다.

화학경제연구원 컨설팅사업부(CMRI ChemConsulting)가 3개 화학소재 수입실적을 분석한 결과, 포토레지스트 및 불화수소(Hydro-fluoride)는 자급률이 일정수준 높아지고 있고 일본 화학기업과 합작한 국내기업이 생산하고 있어 공급이 제한적이지만 당분간 수급에 큰 무리가 없을 것으로 예상된다.

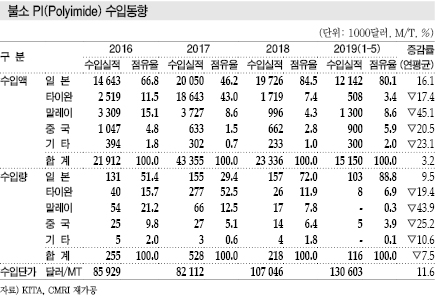

다만, 불소PI는 전량 수입에 의존하고 있으며 일본산 수입의존도가 80% 이상이어서 수급 차질이 불가피한 것으로 나타났다.

포토레지스트는 일본의 TOK, JSR, 신에츠케미칼(Shin-Etsu Chemical)이 대표적인 생산기업이며 불화수소, BOE(Buffered Oxide Etchant)는 모리타(Morita Chemical)와 스텔라케미파(Stella Chemifa)가 공급하고 있다.

전자용 화학소재는 국산화 및 자급률 향상을 위한 기술개발과 투자를 확대해야 할 필요성이 제기되고 있다.

특히, 원료에서 Formulator, 최종수요처까지 가치사슬이 협력해야 발전이 가능하다는 점에서 관련기업들의 의식 개선이 요구되고 있다.

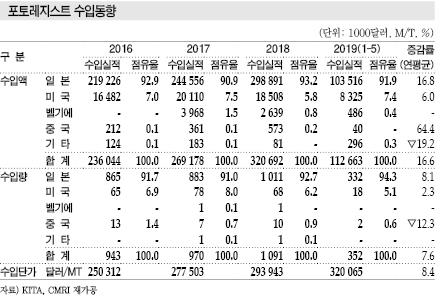

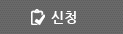

포토레지스트, 자급률 65%에 육박

포토레스트는 국산화를 꾸준히 추진한 결과, 수입비중이 40% 이하로 낮아졌고 동진쎄미켐, 스미토모케미칼(Sumitomo Chemical)의 100% 자회사인 동우화인켐, 이엔에프테크놀로지, 금호석유화학 등이 생산을 확대하고 있어 일본의 수출규제 피해가 크지 않을 것으로 예상된다.

또 일본의 포토레지스트 공급기업인 TOK는 TOK 90%, 삼성물산 10% 합작으로 1억5000만달러를 투자해 TOK첨단재료를 2014년 송도에 설립한 후 생산설비는 물론 연구소 기능을 갖추고 있으며 고부가가치 ArF Immersion 포토레지스트를 양산해 삼성전자, 삼성디스플레이 등에 공급하고 있다.

반도체용 포토레지스트는 i-Line, KrF, ArF로 구분되고 있으며, LCD(Liquid Crystal Display)용 포토레지스트는 TFT용과 CF용이 공급되고 있다.

i-Line용 포토레지스트는 JSR, TOK 외에 동진쎄미켐, 동우화인켐은 물론 다우듀폰(DowDuPont), Merck(AZEM) 등이 주로 공급하고 있으며, KrF용 포토레지스트는 신에츠케미칼, JSR, TOK 외에 동우화인켐, 다우듀폰도 공급에 참여하고 있다.

ArF는 신에츠케미칼, JSR, 스미토모케미칼의 자회사인 Sumika, TOK 외에 다우듀폰이 공급하고 있다.

LCD TFT용 포토레지스트는 제온(Zeon)과 Merck(AZEM)가 공급을 주도하고 있으며, 동진쎄미켐도 일부를 공급하고 있다. CF용은 JSR이 주도하고 있으나 동우화인켐, 동진쎄미켐, LG화학 등도 공급하고 있다.

국내 포토레지스트 생산기업들은 저급 그레이드로 평가되는 KrF, ArF Dry를 주로 생산하고 있으나 고급 그레이드인 ArF Immersion도 일부 공급하고 있다.

특히, 다우듀폰의 전자재료사업부는 본사를 한국으로 이전하는 등 한국을 중심으로 사업을 전개하고 있다.

국내 포토레지스트 수입량은 2018년 1091톤, 3억2000만달러로 국내수요 3000톤 중 35% 전후를 점유하고 수입금액 기준으로는 일본이 93%, 미국이 6%, 벨기에가 1%를 차지했다.

포토레지스트는 빛에 민감한 화학물질로 반도체 웨이퍼 표면에 고르게 도포시키는 감광액 도포 공정에 사용되며 LCD용 포토레지스트 중 TFT용은 원재료가 Novolak Resin, Pac, 솔벤트(Solvent)이며 Positive 타입이고, CF용 포토레지스트는 원재료가 Mill-Base, 개시제, 아크릴수지 등이며 Negative 타입이다.

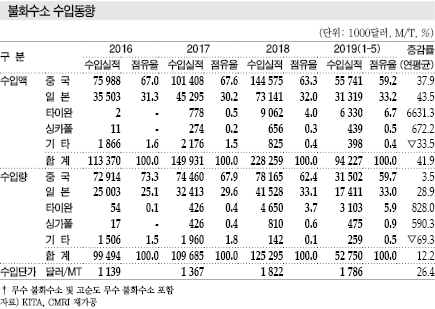

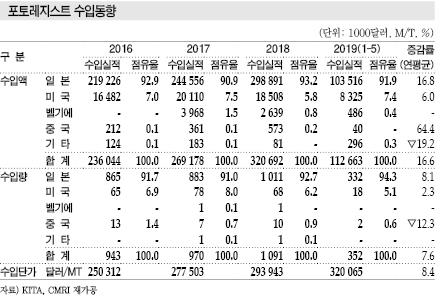

불화수소, 한·일 합작 활용으로 해결

에천트(Etchant)는 BOE가 중심이며 불화수소 49% 및 NH4F 40%가 주로 공급를 하고 있고 주원료인 불화수소는 모리타, 스텔라케미파가 공급을 주로하고 있다.

그러나 모리타, 스텔라케미파 모두 국내기업인 이엔에프테크놀로지, 솔브레인과 합작기업을 운영하고 있어 공급 차질이 크지 않을 것으로 판단된다.

스텔라케미파는 1994년 솔브레인과 합작으로 FECT를 설립해 공장을 운영하고 있고, 모리타는 이에에프테크놀로지와 합작으로 FEM테크놀로지를 설립해 아산공장을 가동하고 있다.

불화수소는 바스프(BASF) 등도 공급하고 있다.

국내 불화수소 수입은 2018년 12만5000톤, 2억2800만달러로 중국이 63%, 일본이 32%를 공급한 것으로 나타났으나 철강 세정 및 일반제조용을 제외한 식각용 고순도 무수불산은 일본산 수입이 4만1500톤(7300만달러)에 달한 것으로 추산된다.

에천트는 식각공정으로 회로 패턴을 형성시키기 위해 화학물질이나 반응성 가스를 사용해 필요없는 부분을 선택적으로 제거시키는 공정이며 패턴형성 과정은 개별 패턴층에 대해 계속적으로 반복한다.

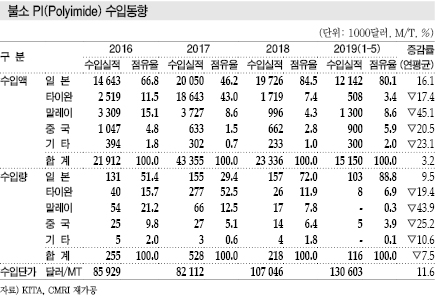

FPI, 국산화 늦어져 가장 큰 피해 우려

FPI(Fluorine Polyimide)는 현재 전량 수입하고 있으며 수입대체에는 시간이 필요해 일본의 수출규제 조치가 장기화되면 상당한 타격이 불가피한 것으로 나타나고 있다.

국내에서는 SKC코오롱PI가 PI필름을 생산하고 있으나 FPI는 공급하지 않고 있다.

국내 FPI 수입은 2018년 218톤, 2334만달러로 일본이 85%를 차지했으며 일본 공급물량이 점점 늘어나고 있다.

코오롱인더스트리는 2019년 삼성전자가 폴더블(Foldable) 스마트폰을 출시하면 CPI(Colorless Polyimide) 필름 사업에서 본격적인 매출을 낼 것으로 기대했다.

그러나 2018년 6월 도쿠라 마사카즈 스미토모케미칼 사장은 “삼성전자가 2019년 출시할 예정인 폴더블 스마트폰에 윈도우 필름을 공급하기로 결정했다”며 “개발단계에서 성능을 승인받았고 앞으로 삼성전자의 생산일정에 맞추어 양산체제를 준비할 것”이라고 밝혔다.

당시 국내시장 관계자들은 해당 발언을 놓고 “아직 삼성전자가 확인하지 않았다”면서도 “해당 폴더블 스마트폰에는 코오롱인더스트리의 CPI필름이 적용될 것”이라고 낙관했다.

코오롱인더스트리는 처음부터 삼성전자 공급을 염두에 두고 CPI필름 양산화를 추진했으며 2018년 상반기에 이미 삼성전자가 요구하는 승인단계로 생산체제 등 준비를 마치고 공급 확정만 기다렸으나 2018년 9월 삼성전자가 폴더블 스마트폰용 CPI필름을 스미토모케미칼로부터 공급받기로 확정했다고 밝히면서 무산됐다.

스미토모, 양산설비도 없이 삼성전자 공급

스미토모케미칼은 CPI필름 양산설비도 갖추지 못한 상태였던 반면, 코오롱인더스트리는 구미공장을 2018년 상반기에 완공함으로써 양산이 가능했기 때문에 시장 관계자들은 코오롱인더스트리 생산제품 채용을 확신했다.

그러나 삼성전자가 최초로 생산하는 폴더블 스마트폰이기 때문에 생산량이 적고 품질 면에서 스미토모케미칼이 우세해 선택한 것으로 파악된다.

스미토모케미칼은 자체 양산라인을 갖추지 않은 상태여서 파일럿 설비나 주문자상표부착생산(OEM) 방식으로 CPI를 조달하는 것으로 알려지고 있다.

100% 자회사인 동우화인켐은 스미토모케미칼로부터 CPI를 공급받아 하드 코팅한 후 삼성전자에게 공급하는 작업을 맡고 있다.

하드코팅은 경도를 보완하는 작업으로, 두껍게 코팅할수록 경도는 높아지지만 접었을 때 깨질 수 있기 때문에 두께와 경도를 조율하고, CPI가 유리처럼 매끈하면서 고급스러운 느낌을 낼 수 있도록 질감을 결정하는 공정이다.

동우화인켐은 디스플레이의 핵심 소재인 편광필름과 컬러필터를 개발·생산함으로써 반도체, 디스플레이 관련 분야에서 확고한 위치를 확보하고 있다.

폴더블폰 소재 사업에서는 CPI 하드코팅 기술 외에 터치 솔루션을 보유하고 있어 높은 경쟁력을 발휘할 것으로 예상된다. OLED(Organic Light Emitting Diode) 기반 폴더블 패널에 적용할 수 있는 터치 기술을 확보한 상태이며, 고해상도에 폴더블이 가능한 필름 타입 터치센서를 상용화한 것으로 알려졌다.

물론, 삼성전자가 자사 폴더블폰에 터치 일체형 OLED를 채택해 동우화인켐이 터치센서까지 공급하지는 않고 있으나 앞으로 폴더블폰 시장이 확대되면 터치센서와 함께 하드코팅 CPI까지 일괄 공급이 가능하다는 강점을 살려 경쟁기업을 추월할 수 있을 것으로 예상된다.