CNT(Carbon Nano Tube), 풀러렌(Fullerene), 그래핀(Graphene) 등 나노카본(Nano Crabon) 소재는 전자기기를 비롯해 에너지·환경, 구조 소재, 바이오 등 넓은 분야에서 전도성을 중심으로 고기능성을 살려 응용이 확대될 것으로 기대된다.

나노카본 연구는 NEC 연구원이었던 이이지마 스미오(Iijima Sumio)가 CNT를 발견한 사례가 증명하듯 일본이 주도하고 있으며 소재 개발 뿐만 아니라 응용제품 실용화 전략 역시 활발하게 추진하고 있어 머지않아 실용화될 것으로 예상된다.

CNT, LiB용 중심으로 2025년 1만톤 돌파

CNT는 탄소중립과 전동화의 영향으로 시장이 크게 확대될 것으로 기대된다.

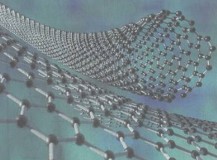

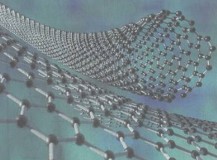

CNT는 직경이 나노미터 사이즈인 탄소로 구성된 튜브 형태 물질로 크게는 여러개의 튜브가 동심원 모양으로 겹쳐진 구조로 이루어진 다층 CNT와 흑연 시트가 1장밖에 없는 단층 CNT로 구분된다.

탄소로만 이루어져 있어 매우 가볍고 인장강도는 구리의 50배, 열전도율은 구리의 10배 수준 성능을 보유한 것으로 평가되며 비표면적과 가로세로비가 크다는 특징이 있다.

다층 CNT는 주로 LiB(리튬이온전지) 도전조제로 투입되며 LiB를 활발하게 생산하고 있는 중국이 리드하고 있다.

수지 및 고무와 조합한 복합소재 시장에서 도전성과 전자파 차단 성능을 활용한 용도가 개발돼 일부에서는 실용화에 성공한 것으로 평가되고 있다.

수지 및 고무와 조합한 복합소재 시장에서 도전성과 전자파 차단 성능을 활용한 용도가 개발돼 일부에서는 실용화에 성공한 것으로 평가되고 있다.

단층 CNT는 다층 CNT 대비 도전성과 열전도성이 높아 반도체 등 첨단분야에서 응용이 기대되며 양산기술 확립이 당면한 과제이나 일본이 SG(Super-Growth) 합성법을 개발했고 일본 제온(Zeon)이 SG 기술을 활용해 단층 CNT를 양산하고 있다.

일본 야노(Yano)경제연구소에 따르면, 글로벌 CNT 시장은 2020년 3265톤으로 추정되고 전동자동차용 LiB 수요 증가에 따라 2025년에는 1만209톤까지 확대될 것으로 예상된다.

CNT는 리사이클을 반복해도 도전성이 쉽게 저하되지 않으며 석유 베이스 원료를 사용하지 않는다는 특징도 있어 탄소중립 실현에 기여하는 소재로 관심을 받고 있다.

그래핀, 반도체 소재로 활용 기대

그래핀은 다양한 분야에서 용도가 개발되고 있다.

그래핀은 탄소원자가 그물코처럼 6각형으로 결합돼 있는 시트와 비슷한 소재로 두께가 약 1나노미터에 불과한 원자 1개 수준의 대단히 얇은 물질이기 때문에 가벼우면서 접거나 구부릴 수도 있고 도전성, 강도, 열전도율 등이 매우 우수해 꿈의 소재로 평가되고 있다.

하지만, 단층 그래핀 생산은 대단히 난해한 것으로 알려졌다.

먼저 물리적으로 흑연을 점착테이프로 감싸 벗겨내는 스카치테이프 분리법이 확립됐고 스카치테이프 분리법으로 단층 그래핀 시트 분리에 성공한 연구자가 2010년 노벨 물리학상을 받았다. 이후 CVD(화학기상증착법), SiC(탄화규소)를 이용한 에피택셜 성장법(Epitaxial Growth), 산화그래핀 환원법 등 화학적 공법이 개발됐다.

전자 디바이스 분야는 그래핀의 높은 도전성을 활용할 수 있는 응용 분야로 손꼽히고 있다.

반도체 분야에서는 고속 트랜지스터, 태양전지, OLED(Organic Light Emitting Diode) 투명전극과 LiB를 비롯한 충전지 소재로 활용하기 위한 연구개발이 추진되고 있다. 잉크화시켜 도포·인쇄 프로세스에도 적용할 수 있는 플렉서블(Flexible) 기기용 전극이나 RFID(무선인식) 태그 안테나를 낮은 코스트로 공급하는 것도 가능할 것으로 기대된다.

또 방열부품 등 열제어 분야에서도 그래핀이 보유한 높은 열전도성과 열확산성에 주목하고 있다.

그래핀을 포함한 나노카본 소재는 적은 양을 첨가하는 것만으로 높은 성능을 발휘할 수 있어 소재 특성을 훼손하지 않는 장점이 있다.

다양한 가능성을 숨긴 소재이기 때문에 코스트 절감과 프로세스 최적화를 조화시켜 실용화에 속도를 낼 수 있을 것으로 예상된다.

제온, 단층 SGCNT로 리튬공기전지 실용화

일본 제온은 SG 합성법을 활용해 생산한 단층 SGCNT 채용 확대를 추진하고 있다.

제온이 개발하고 있는 SGCNT는 탁월한 생산성 덕분에 코스트 경쟁력이 뛰어날 뿐만 아니라 경쟁제품과 비교할 수 없을 정도로 순도가 높고 길이도 길어 수요기업들이 차세대형 신제품 생산에 기여할 것으로 기대하고 있다.

SGCNT는 지금까지 고무 복합소재에 활용해 고온에서도 형태를 유지할 수 있는 강인하고 안전성이 뛰어난 O링으로 채용됐을 뿐만 아니라 의료기관 등에도 공급되는 등 용도를 확대하고 있다.

제온은 SGCNT의 경쟁력을 더 향상시킬 수 있는 프로세스 개발을 추진하는 등 양산체제 구축을 계획하고 있다.

차세대 배터리 소재로 활용될 것으로도 기대되며 대용량, 고출력을 목표로 배터리 개발이 진행되고 있어 CNT가 활약할 기회가 늘어나고 있다.

지금도 진화형 LiB 전극의 도전조제로 검토되고 있는 가운데 일본 국립 물질‧재료연구기구(NIMS: National Institute for Materials Science)는 제온의 SGCNT를 리튬(Lithium) 공기전지 양극재 부품으로 활용해 실용화를 추진하고 있다.

산업기술종합연구소외 함께 개발하고 있는 인공지능(AI)을 이용한 고순도 물성 예측 어플리케이션 개발도 속도를 내고 있다. 물성 예측부터 소재 선택·가공·평가 등 일련의 프로세스를 컴퓨터 시뮬레이션으로 재현할 수 있도록 하는 기술이며, 장기적으로는 최소한의 필요한 실험만 시행하고 기계학습을 통해 최적화할 수 있는 시스템을 구축할 방침이다.

일본 신에너지‧산업기술종합개발기구(NEDO)의 그린이노베이션기금 사업에 채택된 차세대 그린 데이터센터 기술 개발 역시 이목을 끌고 있다.

앞으로 폭증할 데이터센터의 전력 절약을 위한 기술로 제온은 비휘발성 메모리 개발을 담당하고 있으며, CNT를 활용한 비휘발성 메모리 NRAM(Nano RAM)용 분산액 개발에 도전해 10년 단위 장기 프로젝트를 통해 실용화할 계획이다.

오사카소다, 성능 100배 달하는 SWCNT 조기 사업화

오사카소다(Osaka Soda)는 고성능 단층 CNT 성능 개발에 주력하고 있다.

세계 최고 수준의 도전성능을 보유한 단층 CNT(SWCNT: Single Walled CNT) 조기 사업화를 추진하고 합성부터 분산에 이르는 일관생산체제를 활용해 다른 탄소계 소재가 지니지 못한 우수한 도전성과 분산성을 겸비하고 있는 단층 CNT를 투명 도전 소재와 LiB 소재, 반도체 소자 등 다양한 용도로 개발할 계획이다.

오사카소다는 2017년 효고현(Hyogo) 아마가사키(Amagasaki) 파일럿 플랜트에서 메이조나노카본(Meijo Nano Carbon)과 단층 CNT 양산화 프로세스 공동 개발을 시작한 이후 독자적으로 설비·설계를 개량해 수율과 연속생산 기술을 개선하기 위해 노력하고 있다.

메이조나노카본이 개발한 CVD 이용 기술을 통해 고결정성 CNT를 합성할 수 있는 직분사형 열분해 합성법(eDISP)에 오사카소다가 독자 개발한 불순물 제거 정제기술을 융합함으로써 그래핀과 아세틸렌블랙(Acetylene Black), 다층 CNT 등 다른 탄소계 소재보다 100-1000배, 기존 단층 CNT보다도 10-100배의 도전성능을 구현할 수 있어 소량만 첨가해도 정전기 제어 기능과 투명성을 함께 갖출 수 있을 것으로 기대하고 있다.

오사카소다는 신제품 단층 CNT가 보유한 여러 특성을 활용해 다양한 용도로 전개할 계획이다.

분산성 향상을 위해 오사카소다의 독자 가공기술을 이용한 파우더, 수분산액 및 용제분산액, 컴파운드 등 수요기업 니즈에 맞춰 최적형태로 공급하고 용도별 솔루션도 제공할 수 있다는 점에서 경쟁력을 인정받고 있다.

솔루션 확대를 위해 UV(Ultra Violet) 경화 타입 하드코팅용 분산액도 개발하고 있다.

신제품 분산액과 우레탄 아크릴레이트(Urethane Acrylate) 수지를 PET(Polyethylene Terephthalate) 소재에 가공하면 표면저항은 스퀘어당 10의 6-10승옴에 달하고, 베이스 수지 대비 전광선 투과율 감소가 1% 이하로 거의 열화가 일어나지 않는 등 하드코팅 본래의 강도를 유지하면서 우수한 도전성과 투명성을 발휘한다.

이미 수요기업의 기초성능평가를 거쳐 시험제품 생산에 들어갔으며 조기 실용화를 계획하고 있다.

오사카가스, 플렉서블 적용 가능한 다층 그래핀

오사카가스(Osaka Gas)는 활용도가 큰 다층 그래핀 실용화를 준비하고 있다.

2018년 박리보조제를 첨가한 물속에서 흑연을 박리해 최대 10개 층의 다층 그래핀을 단시간에 고농도·고효율로 생산하는 기술을 확립했으며, 낮은 생산 코스트와 다양한 대상에 대한 분산성 및 열전도·방열, 윤활, 강도, 전자파 흡수, 전기전도 등 물성 겸비에 성공했다.

다양한 물성을 활용해 폭넓은 용도를 모색하고 있으나 현재 확실하게 특징을 발휘할 수 있는 열전도·방열 용도에 기대를 모으고 있다.

오사카가스가 생산하는 다층 그래핀은 높은 열전도성과 복사율 시너지 효과를 통해 방열성이 향상돼 전기자동차(EV)와 전자기기, LED(Light Emitting Diode) 조명용 부품에 활용하면 과열을 방지하고 가동온도 상승을 억제할 수 있으며 결과적으로 안전성과 장기내구성, 성능 확보를 통해 에너지 절약이 기대된다.

오사카가스가 생산하는 다층 그래핀은 높은 열전도성과 복사율 시너지 효과를 통해 방열성이 향상돼 전기자동차(EV)와 전자기기, LED(Light Emitting Diode) 조명용 부품에 활용하면 과열을 방지하고 가동온도 상승을 억제할 수 있으며 결과적으로 안전성과 장기내구성, 성능 확보를 통해 에너지 절약이 기대된다.

열전도·방열용은 수지에 혼련할 수도 있으나 페인트에 적용하면 더욱 우위성을 발휘할 수 있는 것으로 알려졌다. 표면처리로 분산성을 부여해 페인트에 첨가하기 쉽고 균일하게 도포할 수 있으며 얇은 판형으로 이루어져 소재 밀착 성능도 뛰어나 쉽게 벗겨지지 않는 것으로 평가되고 있다.

특히, 수계 페인트에 최적화돼 있으며 기존 그래핀이 파우더로 생산되는 것과 달리 수분산액이 먼저 생산되기 때문에 수계 페인트에 혼합하기 쉬운 수분산액을 낮은 코스트로 공급할 수 있는 장점이 있다.

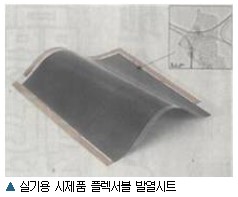

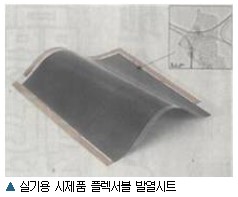

일본기업들은 오사카가스의 다층 그래핀을 활용한 플렉서블 발열 시트를 개발해 이미 시험생산을 개시했다. 다층 그래핀이 포함된 오사카가스가 독자 개발한 잉크를 필름에 인쇄한 것으로 얇고 가벼우면서 균일한 가열이 가능하며 산업용 및 농업용 채용이 예상된다.

일본촉매, 산화그래핀 적용 항균·항바이러스제 복합막 개발

일본촉매(Nippon Shokubai)는 산화그래핀(GO) 실용화에 나선다.

도전성과 열전도성 등을 보유하고 있어 각종 기능소재 적용이 기대되며, 일본촉매는 수분산형, 유기용제분산형, 높은 도전성을 보유하면서 분산성을 향상시킨 환원형 등 서로 다른 기능성을 보유한 3종을 공급하고 있다.

복합형 산화그래핀도 보급을 목표로 적극 개발하고 수요기업이 직면한 과제를 해결할 수 있는 솔루션을 제공해 산화그래핀 사업화를 실현할 계획이다.

산화그래핀은 두께가 약 1나노미터이며 폭은 마이크로미터 단위인 가로세로비를 지닌 시트형 소재로 원료 흑연을 강력한 산화제를 이용해 산화시키면서 층 간격을 확대하고 박리와 파편화를 거친다. 표면에는 많은 산소 작용기를 지니고 있어 다양한 분자·폴리머와 강한 상호작용을 하며 부드러운 시트 구조로 다양한 종류의 기재에 부착시킬 수 있다는 점이 특징이다.

일본촉매는 분산체 확충 뿐만 아니라 응용제품 개발에도 노력하고 있으며 응용제품 중에서 홋카이도(Hokkaido) 대학병원 치주·치내요법과 미야지 히로후미 연구그룹과 공동으로 개발한 산화그래핀과 항균·항바이러스제 복합막을 활발하게 제안하고 있다.

도포 대상물 위에 복합막이 밀착되어 있어 물이 묻어도 항균·항바이러스제는 씻겨나가지 않아 기능을 오랫동안 유지할 수 있다.

여러 종류의 항균제, 항바이러스제와 조합할 수 있다는 것도 산화그래핀의 장점이다. 산화그래핀에 염화벤잘코늄(Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride)을 복합 적용한 막을 활용해 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 바이러스에 대한 항바이러스 평가를 실시한 결과 높은 항바이러스 효과를 확인했다.

일본촉매는 복합막이 단층이고 무색투명하기 때문에 소재 디자인을 훼손하지 않는다는 점을 홍보해 채용실적을 확대할 방침이며, 산화그래핀 수요가 확대될 것에 대비해 고형분 환산 기준 톤단위로 생산할 수 있도록 양산체제 정비를 계획하고 있다. (윤우성 기자: yys@chemlocus.com)

수지 및 고무와 조합한 복합소재 시장에서 도전성과 전자파 차단 성능을 활용한 용도가 개발돼 일부에서는 실용화에 성공한 것으로 평가되고 있다.

수지 및 고무와 조합한 복합소재 시장에서 도전성과 전자파 차단 성능을 활용한 용도가 개발돼 일부에서는 실용화에 성공한 것으로 평가되고 있다.

오사카가스가 생산하는 다층 그래핀은 높은 열전도성과 복사율 시너지 효과를 통해 방열성이 향상돼 전기자동차(EV)와 전자기기, LED(Light Emitting Diode) 조명용 부품에 활용하면 과열을 방지하고 가동온도 상승을 억제할 수 있으며 결과적으로 안전성과 장기내구성, 성능 확보를 통해 에너지 절약이 기대된다.

오사카가스가 생산하는 다층 그래핀은 높은 열전도성과 복사율 시너지 효과를 통해 방열성이 향상돼 전기자동차(EV)와 전자기기, LED(Light Emitting Diode) 조명용 부품에 활용하면 과열을 방지하고 가동온도 상승을 억제할 수 있으며 결과적으로 안전성과 장기내구성, 성능 확보를 통해 에너지 절약이 기대된다.