이산화탄소(CO2) 포집‧저장(CCS) 기술 개발이 본격화되고 있다.

2050년 탄소중립을 위해 이산화탄소 배출을 제로(0)화하거나 이산화탄소를 원료 혹은 연료로 사용하는 기술 개발이 요구되고 있으나 현재 관련 기술 수준이 2030년까지 배출량을 50% 줄이는 것조차 불가능한 상황이어서 즉각 상용화가 가능한 CCS 기술을 확대해야만 획기적인 배출량 감축이 가능할 것으로 판단된다.

다만, CCS로 포집한 이산화탄소를 저장할 장소가 부족하기 때문에 국가간 CCS 폐기물 이동 프로젝트가 부상하고 있다.

현대건설, 국내 최초 CCS “상업화”

현대건설(대표 윤영준)은 국내 최초로 CCS 상업화를 추진한다.

현대건설은 2023년 7월12일 한국석유공사와 동해가스전 활용 CCS 실증사업 사전 기본설계(Pre-FEED) 수행을 위한 계약을 체결한 것으로 알려졌다.

동해가스전 활용 CCS 실증사업은 고갈된 동해가스전에 연간 120만톤의 이산화탄소를 포집·수송·저장하는 프로젝트로 2025년부터 2030년 까지 진행해 안전하고 경제적인 CCS 실현을 통한 기술 상용화 및 국가 온실가스 감축 목표(NDC) 달성을 도모할 계획이다.

까지 진행해 안전하고 경제적인 CCS 실현을 통한 기술 상용화 및 국가 온실가스 감축 목표(NDC) 달성을 도모할 계획이다.

현대건설은 CCS 상용화 도전에 앞서 산업부 주관 예비타당성 조사의 설비 건설 계획서 작성 및 사전 기본설계를 6개월간 수행할 예정이다.

동해가스전은 울산에서 남동쪽으로 58km 지점에 위치해 있으며 2004년부터 생산 개시 후 2021년 12월31일 생산을 최종 종료한 국내 유일의 석유자원 생산설비이다.

고갈된 저류층은 충분한 저장공간을 확보하고 있으며 탐사·개발·생산 과정에서 취득한 데이터가 누적돼 이산화탄소 저장소로 활용하기 용이한 것으로 알려졌다.

권이균 공주대학교 지질환경과학과 교수는 “고갈 가스전 저류층은 가스를 뽑아내 지층의 압력이 떨어져 있는데 다시 이산화탄소를 채움으로써 원래 상태로 되돌려 안전성이 더 강화되는 장점이 있다”고 밝혔다.

이어 “가스전 해양 플랜트를 철거하는 대신 재활용하며 많은 비용이 투입되는 탐사와 시추 단계를 생략하고 바로 저장 사업을 진행할 수 있어 매우 경제적”이라고 덧붙였다.

현대건설은 천연가스 생산 시 운용했던 해상 플랫폼, 해저 주입설비 등 기존 설비와 허브 터미널, 파이프라인 등 신규 설비를 아우르는 이산화탄소 수송 및 저장 인프라를 대상으로 사전 기본설계를 수행해 설계 규격 및 개념설계를 도출하고 공정별 기술 사양, 코스트 등 동해가스전 CCS 사업 전반의 기준을 정립할 예정이다.

밸류체인 전반에서 국가 경쟁력 “향상”

현대건설은 국내 이산화탄소 지중 저장 분야의 핵심기술을 고도화해 이산화탄소 저장설비의 설계, 시공, 운영까지 CCS 전체 밸류체인에서 국가 경쟁력을 제고할 방침이다.

현대건설은 보령 청정수소 사업, 파푸아뉴기니 LNG(액화천연가스) 다운스트림, 쿠웨이트 알주르(Al-Zour) LNG 수입 터미널 등 천연가스 플랜트 기본설계 및 EPC(설계·조달·시공) 수행과 이산화탄소 포집·저장·활용(CCUS) 연구를 통한 이산화탄소 지중 저장에 대한 원천설계 기술 개발 등에서 독보적 역량을 확보한 것으로 평가되고 있다.

또 동남아, 네덜란드에서 고갈 가스전을 활용한 CCS 최적 저장 설계 및 설비 변환기술에 관한 국제공동연구에 참여하며 기술 선진국과 협력체계를 구축하는 등 CCS 선도기업으로서 입지를 더욱 견고히 다지고 있다.

과학기술정보통신부 국책과제 주관기업으로 대용량 이산화탄소 포집이 가능한 습식 포집설비 설계 역량을 바탕으로 블루수소 생산을 위한 기술을 개발하는 등 CCUS 전체 밸류체인에 걸친 연구로 글로벌 기술 경쟁력 강화에 총력을 기울이고 있다.

현대건설 관계자는 “탄소중립을 위한 신사업 연구개발(R&D)에 지속적으로 투자해 신에너지 전환 사업에 적극 대응해왔다”며 “국내 최초 CCS 상용화 사업을 시작으로 국내외 진출에 박차를 가하고 글로벌 탄소중립 달성에 최선을 다할 것” 이라고 강조했다.

삼성ENG 포함 국내 6사는 말레이 투자 본격화

다른 국내기업들은 국가간 CCS 프로젝트를 추진하고 있다.

SK에너지, SK어스온, 삼성엔지니어링, 삼성중공업, 롯데케미칼, GS에너지 등은 국내 산업단지에서 배출된 이산화탄소를 포집한 후 말레이지아로 수송해 저장하기 위해 페트로나스(Petronas)와 관련 양해각서를 체결했다.

삼성엔지니어링이 프로젝트를 주도하며 롯데케미칼, GS에너지, SK에너지는 이산화탄소 포집 및 국내 수출 전 집적단계까지 맡고, 삼성중공업이 수송을 담당하는 것으로 알려졌다.

SK어스온은 페트로나스와 현지 저장 장소를 탐색해 선정하고 운영을 맡는다.

정부는 파리협정 비준국이 제출하는 NDC를 통해 2030년까지 2018년 대비 40% 감축을 달성하겠다고 선언했으며 단순 배출 감축으로는 달성이 어렵기 때문에 CCUS 기술 활용이나 해외 감축 프로젝트를 활용해야 한다고 강조하고 있다.

6사는 국내 산업단지에서 이산화탄소를 포집한 후 저장할 공간이 충분하지 않아 해외 저장이 필수이기 때문에 수송이 용이한 말레이지아를 활용하기로 결정한 것으로 알려졌다..

싱가폴에서는 네덜란드 탱크 터미널 운영기업 보팍(Vopak)이 페트로나스와 CCS 밸류체인 개발에 나섰다.

싱가폴에서 배출된 이산화탄소를 페트로나스가 개발한 저장 장소까지 옮기기 위해 보팍의 터미널을 활용하는 구상으로 다른 동남아 국가에서 배출된 이산화탄소까지 집약시킬 수 있을지 가능성을 모색하기 위한 사업 타당성 조사(FS)를 진행하고 있다.

싱가폴은 2050년 탄소중립을 실현하기 위해 제조업 집적지인 주롱섬(Jurong)에서만 2030년까지 최소 200만톤의 이산화탄소 포집능력을 갖추어야 한다고 판단하고 있으며 이산화탄소 원료 및 연료화 프로젝트와 해외 저장 등에 관심을 나타내고 있다.

페트로나스는 2022년 12월 100% 자회사인 Petronas Carigali를 통해 말레이지아 사라왁(Sarawak)에서 CCS 프로젝트를 추진하기 위한 최종투자결정을 내렸다.

사라왁 중앙부 보르네오섬(Pulau Borneo) 해안부의 빈툴루(Bintulu)에서 200km 떨어진 해저에 이산화탄소를 저장할 예정이며 해양 CCS 프로젝트 중 세계 최대가 될 것으로 전망되고 있다.

CCS 솔루션 허브로 말레이지아의 잠재력을 최대한으로 이끌어내는 것을 목표로 하고 있다.

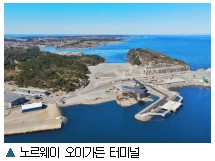

노르웨이, 세계 최초 국가간 폐기물 이동 실현

글로벌 시장에서는 비료 메이저 야라인터내셔널(Yara International)이 국가간 프로젝트를 주도하고 있다.

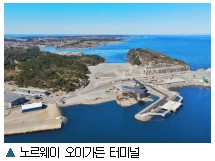

야라인터내셔널은 네덜란드 공장에서 포집한 이산화탄소를 노르웨이 서해안 오이가든(Oygarden)의 전용 터미널까지 선박으로 운반한 후  100km 떨어진 해저 저장시설로 옮기고 해저 2600m 지점의 저장층에 압입하는 프로젝트를 준비하고 있다.

100km 떨어진 해저 저장시설로 옮기고 해저 2600m 지점의 저장층에 압입하는 프로젝트를 준비하고 있다.

중장기적으로는 유럽 전역에서 이산화탄소를 모아 저장할 계획이며 세계 최초로 국가간 CCS 폐기물을 이동시키기 위한 프로젝트여서 관련 산업계 관심이 집중되고 있다.

유럽연합(EU)이 추진하는 CCS 프로젝트인 Northern Lights의 일환이며 핀란드, 프랑스, 노르웨이, 네덜란드, 벨기에, 스웨덴, 독일 등 7개 참여국이 자국 산업단지에서 포집한 이산화탄소를 노르웨이 연안에 저장하게 될 것으로 예상된다.

야라인터내셔널은 2025년 초부터 이산화탄소 80만톤을 네덜란드에서 포집해 압축‧액화시킨 후 노르웨이에 저장하고 청정 암모니아(Ammonia) 공급을 가속화할 예정이다.

바스프, 앤트워프에서 이산화탄소 150만톤 이상 감축

석유화학산업 집적지인 벨기에 앤트워프(Antwerp) 항구에서 진행되고 있는 CCS 프로젝트 Antwerp@C 역시 Northern Lights를 활용하는 방안을 검토하고 있다.

산업단지에서 배출한 이산화탄소를 포집해 노르웨이 연안까지 옮기는 구상으로 유럽위원회가 2022년 말 수출허브 건설자금 지원을 결정했고, 에어리퀴드(Air Liquide)가 가스 수송 인프라 전문기업 Fluxys Belgium과 앤트워프 브르주(Antwerp-Bruges) 항구에 유럽 횡단 인프라 정비 프로그램 CEF(Connecting Europe Facility)를 통해 1억4460만유로(약 2000억원)를 투자할 예정이다.

에어리퀴드는 Fluxys Belgium과 설비 건설 및 가동을 위한 합작기업을 설립하며 수출능력은 초기 250만톤에서 2030년 1000만톤으로 확대하기로 했다.

바스프(BASF)는 Antwerp@C 수출허브의 첫번째 이용자가 되는 것을 목표로 에어리퀴드와 함께 Kairos@C 프로젝트를 진행하고 있다.

앤트워프 페어분트(Verbund)의 수소 제조장치 2기, EO(Ethylene Oxide) 플랜트 2기, 암모니아 공장 1기 등 5개 플랜트에서 배출된 이산화탄소를 포집해 수출허브로 보내 에어리퀴드의 포집기술과 바스프의 탈수기술을 활용할 방침으로 유럽위원회가 앤트워프 CCS 프로젝트의 선행모델로 판단하고 유럽 이노베이션 기금 3억5690만유로 지원을 결정했다.

바스프는 Kairos@C 프로젝트를 통해 앤트워프 페어분트의 이산화탄소 배출량을 150만톤 이상 감축 가능할 것으로 기대하고 있다.

엑손모빌, 아시아‧태평양 중심 프로젝트 확대

아시아에서도 국가간 CCS 폐기물 이동 프로젝트가 진행될 가능성이 제기되고 있다.

엑손모빌(ExxonMobil)은 아시아‧태평양 법인 ExxonMobil Asia Pacific을 통해 2023년 1월 일본제철(Nippon Steel), 미츠비시(Mitsubishi)상사와 아시아‧태평양 지역 CCS 사업 및 밸류체인 구축을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.

일본제철이 제철소에서 포집한 이산화탄소를 엑손모빌의 오스트레일리아나 말레이지아, 인도네시아 소재 저장시설에 저장하는 방안을 구상하고 있으며 미츠비시상사가 이산화탄소 수송 및 CCS 밸류체인 구축을 위한 평가작업을 맡고 있다.

엑손모빌은 미국, 오스트레일리아, 카타르에서 CCS를 사업화하며 포집능력을 900만톤으로 확대함으로써 현재까지 전세계 이산화탄소 포집량 중 40%에 해당하는 1억2000만톤 이상 포집에 성공했다.

엑손모빌은 미국, 오스트레일리아, 카타르에서 CCS를 사업화하며 포집능력을 900만톤으로 확대함으로써 현재까지 전세계 이산화탄소 포집량 중 40%에 해당하는 1억2000만톤 이상 포집에 성공했다.

아시아 지역에서 CCS 사업화를 추진하기 위해서는 2021년 11월 말레이지아 국영기업 페트로나스, 인도네시아 국영기업 페르타미나(Pertamina)와 잇달아 대규모 저탄소 기술 도입 가능성 평가 관련 양해각서를 체결한 바 있다.

고갈된 유전이나 가스전이 이산화탄소 저장에 적합하다는 판단 아래 말레이지아와 인도네시아를 유력 후보지로 주목하고 있으며 기존에 석유‧가스 개발 사업에서 축적해온 채굴 및 지층 노하우를 활용할 여지가 충분할 것으로 기대하고 있다.

페르타미나와는 2022년 인도네시아 서자바(Western Java)의 윈드리(Widuri) 유전 및 동칼리만탄(East Kalimantan) 지역의 페치코(Peciko) 유전, 바닥(Badak) 유전 등을 대상으로 2년 동안 공동 조사를 실시하기 위한 계약(JSA)을 체결했다. 이산화탄소 저장과 동시에 원유‧가스 증진회수를 실시할 예정이다.

페트로나스와는 2021년 체결한 양해각서를 2023년 1월 개발계약으로 발전시켰으며 새로운 계약을 통해 CCS 밸류체인 기술의 범위를 구체화하고 이산화탄소 저장시설로 활용할 지층 평가 등 CCS 프로젝트를 가능케 하는 규제 및 정책 개발 지원에 나설 계획이다.

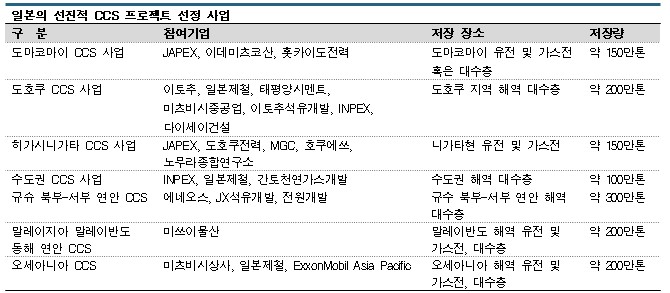

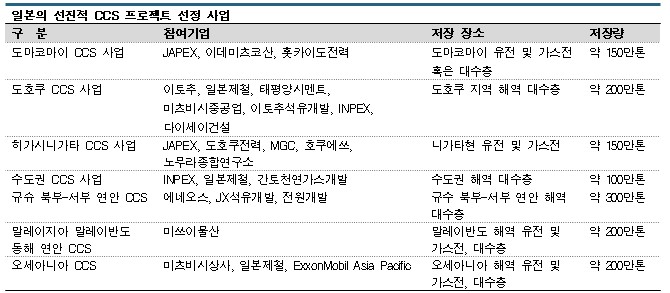

일본, CCS로 이산화탄소 1억톤 포집

일본 정부는 CCS 사업화를 적극 지원하고 있다.

일본 경제산업성 자원에너지청은 MGC(Mitsubishi Gas Chemical), 석유자원개발(JAPEX) 컨소시엄이 신청한 히가시니가타(Higashi Niigata) CCS 등 7개 사업을 민간기업 CCS 사업화를 위한 선진적 CCS 사업 예산 대상으로 선정했다.

2030년까지 사업화가 가능하고 대규모화 및 코스트 감축 가능성이 충분하다고 판단된 프로젝트를 선정한 것이며 2030년 이산화탄소 저장량 약 1300만톤을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

자원에너지청은 2023년 초 CCS 장기 로드맵 검토회에서 정부가 선진적 CCS 사업을 지원함으로써 CCS 사업모델을 조기에 확립해야 한다고 언급한 바 있다.

선진적 CCS 사업은 일본 에너지‧금속광물자원기구(JOGMEC) 위탁‧보조 사업으로 진행하며 첫해인 2023년에는 35억엔의 예산을 투입한다.

최근 선정한 7개 사업은 다양한 CCS 사업모델 확립을 위해 이산화탄소를 일본에 저장하는 5개 사업과 해외에 저장하는 2개 사업으로 구성했으며 CCS 수요산업인 발전, 석유정제, 철강, 화학, 종이‧펄프, 시멘트 등 이산화탄소 다배출 업종이 다양하게 참여한 프로젝트를 위주로 선택했다.

이산화탄소 저장 장소는 홋카이도(Hokkaido), 도쿄(Tokyo), 주부(Chubu), 긴키(Kinki), 세토우치(Setouchi), 규슈(Kyushu) 등 일본 전국에 퍼져 있으며 수송방법은 파이프라인으로 바로 옮기는 방식과 선박을 이용해 이산화탄소 배출 장소와 저장 장소를 연결하는 네트워크 구축형 등으로 다양하다.

MGC는 호쿠에쓰(Hokuetsu), JAPEX, 도호쿠(Tohoku)전력, 노무라(Nomura)종합연구소와 히가시니가타 CCS 사업 컨소시엄을 구성했다.

니가타현(Niigata)의 화학공장, 제지공장, 발전소 등에서 배출된 이산화탄소를 파이프라인을 통해 기존 유전 및 가스전까지 옮겨 저장하는 내용으로 탈탄소 연료 생산과 부가가치 창출이 가능할 것으로 기대된다.

INPEX, 일본제철, 간토천연가스개발(Kanto Natural Gas Development)로 구성된 컨소시엄은 수도권 CCS 사업을 통해 린카이(Rinkai) 석유화학단지에서 배출된 가스를 파이프라인으로 수송하고 저장하는 방안을 구상하고 있다.

미쓰이(Mitsui)물산은 말레이지아 말레이반도 동해안 CCS 사업을 통해 일본 긴키 및 규수 지역의 화학‧정유공장에서 배출된 이산화탄소를 말레이지아까지 선박으로 옮기고 현지 해저에 저장할 예정이며 말레이지아 국영 석유기업과 협력하고 있다.

7개 선정 사업은 모두 미래 확장 가능성이 충분한 것으로 평가되고 있다.

현재 사업 타당성 조사를 진행하고 있는 저장 장소 1곳당 주변에 추가로 5곳을 더 만들 수 있으며 2050년까지 일본에서 진행하는 5개 프로젝트에서 저장 장소 확대를 추진한다면 최대 1억7000만톤까지 저장 가능할 것으로 전망되고 있다.

MHI, 이산화탄소 포집 사업 강화

미츠비시중공업(MHI: Mitsubishi Heavy Industries)은 이산화탄소 포집 사업을 확대한다.

미츠비시중공업은 2023년 4월1일 미츠비시중공업엔지니어링(Mitsubishi Heavy Industries Engineering)을 통합했으며 유럽‧미국에서 급부상하고 있는 이산화탄소 포집 플랜트 수주 사업을 확대할 예정이다.

미츠비시중공업은 에너지 전환을 신 성장동력으로 주목하고 있으며 프로젝트 관리 및 시스템 운용 능력을 강화하기 위해 미츠비시중공업엔지니어링 통합을 단행한 것으로 파악되고 있다.

이산화탄소 포집 사업은 석탄화력발전, 가스터빈 복합발전(GTCC)용 점유율이 70%에 달하며 미국에서 세계 최대 포집 플랜트를 완성한 바 있다.

현재도 약 300건을 거래하고 있고 사업 타당성 조사 건수는 전년대비 2배 증가하는 등 호조가 예상되는 가운데, 특히 미국 프로젝트가 절반 이상으로 포집량 기준 3000만톤에 달하는 것으로 파악되고 있다.

CCS 제도 설계가 정비돼 있는 미국, 캐나다, 영국 등에서는 2023년 말부터 2024년까지 FID(최종투자결정)를 실시할 예정이어서 EPC(설계‧조달‧시공) 수주로 이어질 것을 기대하고 있다.

일본에서는 이동식 소형 포집기를 개발해 시멘트 생산설비와 청소공장에서 실증을 진행하고 있다.

다만, 일본은 이산화탄소를 포집해도 처분 방법이 없기 때문에 실용화가 먼저 이루어져야 한다는 문제가 있으며 이산화탄소 농도, 함유 불순물 등 배기가스 성상에 맞춘 이산화탄소 포집기술 개발이 중요해지고 있다.

해외에서는 아르셀로미탈(ArcelorMittal)과 공동으로 제철 프로세스에 적용하기 위한 실증을 진행하고 있다.

최근에는 경쟁기업들도 이산화탄소 포집 사업을 확대하고 있으나 점유율 1위 지위를 유지하기 위해 광범위한 배출원 및 각국 규제에 대한 대응 능력을 강화하고 있다.

화학흡수액 자체 개발에 수소‧암모니아 체인까지…

미츠비시중공업은 간사이전력(Kansai Electric)과 공동 개발한 화학흡수액을 베이스로 이산화탄소 포집기술을 자체 개발하고 있다.

최근에는 엑손모빌과 이산화탄소 포집부터 저장까지 일관 제안이 가능해졌으며 이태리 사이펨(Saipem) 라이선스를 통해 유럽, 중동에서도 사업 확대를 도모하고 있다.

미국은 CCS 시장이 2030년 40조원에 달하고 이산화탄소 포집은 30-40% 수준인 10조원대가 될 것으로 예상되고 있어 파트너, 벤더와 함께 수조원대 프로젝트를 실시할 수 있도록 역량을 강화할 계획이다.

PE(Polyethylene), 암모니아‧요소, 메탄올(Methanol) 등 화학 플랜트 사업에서는 미국에서 블루 수소 및 암모니아 프로젝트를 추진하며 이산화탄소 포집기술을 응용하고 있다.

미국에는 EPC 협력 경험이 있는 엔지니어링기업이 있고 아시아 사업장을 활용해 모듈공법을 채택할 수 있는 등 원활한 프로젝트 수행이 가능하다는 점을 강조하고 있다.

수소 및 암모니아(Ammonia) 사업 확대도 검토하고 있다.

암모니아, 메탄올은 신재생에너지 베이스 그린 프로세스가 요구되고 있으며 미츠비시중공업은 일본 암모니아 도입기지 프로젝트가 늘며 수소‧암모니아 밸류체인 구축을 위해 그룹 차원에서 노력을 강화하고 있다.

합성연료 분야에서 목질 바이오매스 원로 제트연료를 생산하기 위한 실증 프로젝트에 참여하며 이산화탄소와 신재생에너지를 이용하는 연료 생산기술을 갖춘 미국 인피니엄(Infinium)에게도 출자한 것으로 알려졌다.

이산화탄소 직접 포집(DAC) 기술은 지구환경산업기술연구기구(RITE)와 공동으로 개발하고 있으며 유럽‧미국 선두 3사를 추격할 예정이다. (강윤화 책임기자: kyh@chemlocus.com, 김진희 기자: kjh@chemlocus.com)

까지 진행해 안전하고 경제적인 CCS 실현을 통한 기술 상용화 및 국가 온실가스 감축 목표(NDC) 달성을 도모할 계획이다.

까지 진행해 안전하고 경제적인 CCS 실현을 통한 기술 상용화 및 국가 온실가스 감축 목표(NDC) 달성을 도모할 계획이다.

100km 떨어진 해저 저장시설로 옮기고 해저 2600m 지점의 저장층에 압입하는 프로젝트를 준비하고 있다.

100km 떨어진 해저 저장시설로 옮기고 해저 2600m 지점의 저장층에 압입하는 프로젝트를 준비하고 있다.

엑손모빌은 미국, 오스트레일리아, 카타르에서 CCS를 사업화하며 포집능력을 900만톤으로 확대함으로써 현재까지 전세계 이산화탄소 포집량 중 40%에 해당하는 1억2000만톤 이상 포집에 성공했다.

엑손모빌은 미국, 오스트레일리아, 카타르에서 CCS를 사업화하며 포집능력을 900만톤으로 확대함으로써 현재까지 전세계 이산화탄소 포집량 중 40%에 해당하는 1억2000만톤 이상 포집에 성공했다.