GCC, 아시아 PE 수출비중 60% … PP는 중국 자급화로 40% 불과

중동 석유화학기업들이 아시아 폴리올레핀(Polyolefin) 시장에 관심을 나타내고 있다.

중동 석유화학기업들은 과거 아시아 시장을 가동률 유지를 위한 잉여물량 수출처로 보는 경향이 강했으나 최근 들어 사업 성장을 위해 필요한 시장으로 주목하기 시작한 것으로 알려졌다.

주목하기 시작한 것으로 알려졌다.

많은 곳이 아시아 수출 시 원료 코스트에서 갖춘 우위성을 활용해 시장점유율 확대 및 유지에 성공하고 있으며 중국과 경쟁이 심화됨에 따라 수출제품 고도화 및 아시아기업과의 합작투자 등에 나서면서 영향력을 확대하는데 주력하고 있다.

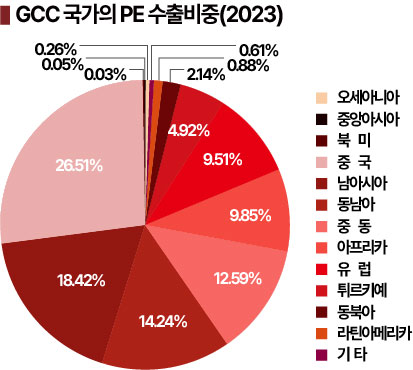

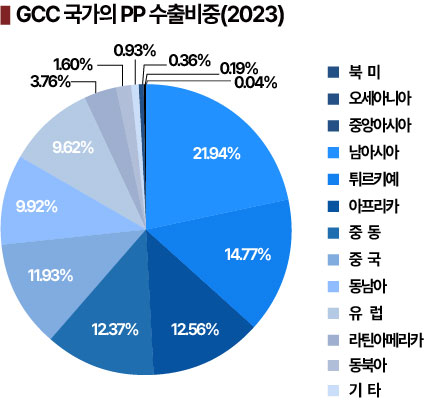

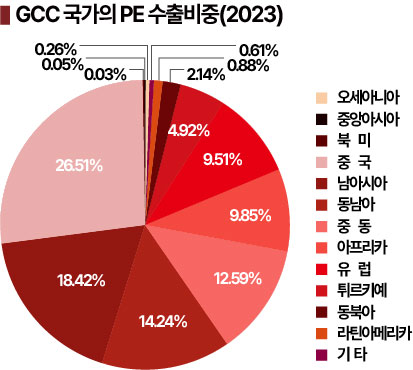

특히, GCC(걸프협력회의) 6개국 화학기업으로 구성된 GPCA(The Gulf Petrochemicals & Chemicals Association)는 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 확산과 함께 아시아 시장을 주목하기 시작했으며 팬데믹(Pandemic: 세계적 대유행) 종료 후에도 아시아 PE(Polyethylene), PP(Polypropylene) 시장 성장이 계속될 것이라고 판단하고 수출을 이어가고 있다.

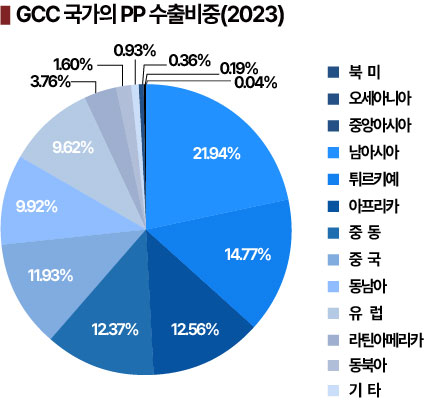

PE는 2023년 전체 수출량이 1390만에 달했고 60%는 중국 등 아시아에 수출했으며, PP도 전체 수출량 690만톤 중 40%는 아시아에 수출했다. 중국이 PP 자체 생산을 확대하며 수입을 줄였으나 남아시아가 최대 수출지역으로 등극하며 수출 호조를 이어가고 있다.

GPCA는 최근 홍해지역에서 선박 습격 사건이 잇따라 서반구 지역에 대한 수출은 제약을 받고 있으나 아시아 수출은 영향이 없기 때문에 아시아 수출비중이 꾸준히 상승할 것으로 예상하고 있다.

여기에 중국 정부가 부동산 경기 부양책을 실시하면서 건설용 폴리올레핀 수요가 증가하고 남아시아 역시 인디아가 거액의 인프라 투자를 진행하면서 파이프용 수요가 급증할 것으로 기대하고 있다.

다만, 중국의 PP 생산능력 확대는 우려 요소로 주시하고 있으며 중국 수출물량 중 일부를 동남아, 방글라데시, 파키스탄 등 남아시아 국가로 선회하고 있다.

그러나 중국은 호모폴리머 생산에 주력하고 있기 때문에 부가가치가 높은 특수 공중합 그레이드 수출은 유지가 가능할 것으로 판단하고 있다.

그러나 중국은 호모폴리머 생산에 주력하고 있기 때문에 부가가치가 높은 특수 공중합 그레이드 수출은 유지가 가능할 것으로 판단하고 있다.

PE는 PP만큼 중국이 수출을 확대하지 않았기 때문에 아시아 시장에서 지배력을 유지할 수 있을 것으로 전망하고 있다. 하지만, 남아시아와 동남아, 동북아는 싱가폴이 메탈로센(Metallocene) LLDPE(Linear Low-Density PE) 생산 허브로 기능하며 대부분 지역에 무관세 수출을 하고 있기 때문에 특수 그레이드를 중심으로 수출량 확대에 고전할 가능성이 제기된다.

GPCA는 아시아 석유화학 시장 성장이 계속될 것으로 기대하고 있으며 사빅(Sabic)의 Fujian Energy Petrochemical과의 합작투자 등 전략적 투자 확대에 나서고 있다.

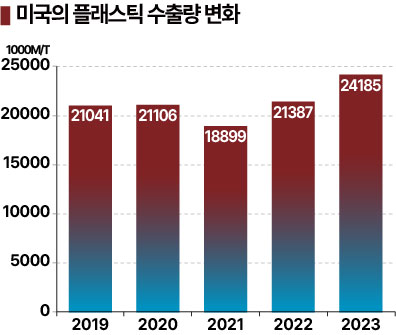

미국도 최근 중국을 포함해 아시아 지역에 대한 플래스틱 수출을 확대하고 있다.

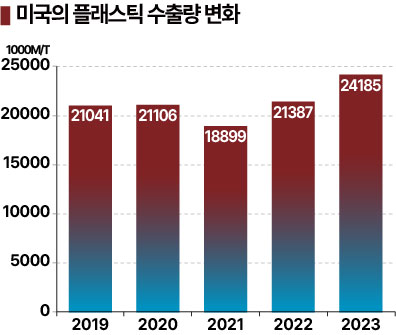

미국은 2023년 플래스틱 수출량이 2418만5000톤으로 전년대비 13.0% 증가하며 사상 최대치를 갱신했다.

수출품목 1위인 PE 수출량이 1377만8000톤으로 20.9% 급증하며 사상 최대치에 도달했고, 특히 중국 수출량이 268만톤으로 2.15배 급증하며 전체 수출량 증가세를 이끈 것으로 파악된다.

2위는 PVC(Polyvinyl Chloride)로 수출량이 326만7000톤으로 17.3% 증가했으며, 3위 PP는 230만3000톤으로 27.2% 증가했다.

폴리에스터(Polyester), PC(Polycarbonate), PA(Polyamide), 페놀수지(Phenolic Resin), PS(Polystyrene), 아크릴수지 중 일부는 수출이 감소한 것으로 알려졌다.

폴리에스터(Polyester), PC(Polycarbonate), PA(Polyamide), 페놀수지(Phenolic Resin), PS(Polystyrene), 아크릴수지 중 일부는 수출이 감소한 것으로 알려졌다.

전체 수출국 1위는 멕시코이나 PE를 중심으로 중국 수출량이 344만5000톤으로 74.7% 급증하며 2위로 올라섰고 3위 캐나다, 5위 벨기에를 제외하면 다른 국가에 대한 수출 역시 호조를 나타냈다.

러시아-우크라이나 전쟁에 따른 국제유가 상승세가 진정된 영향으로 수출액은 431억7800만달러로 11.0% 감소했다.

플래스틱 수입량은 860만1000톤으로 9.0% 감소했으며 수입액은 177억5100만달러로 25.0% 급감한 것으로 나타났다.

수입량 1위는 캐나다였으며 2위 한국, 3위 멕시코 순이었고 수입액은 캐나다, 독일, 한국 순으로 집계됐다. 수입품목은 PE가 1위였으며 폴리에스터와 PC, PP 등도 많았던 것으로 파악된다. (강윤화 책임기자)

주목하기 시작한 것으로 알려졌다.

주목하기 시작한 것으로 알려졌다. 그러나 중국은 호모폴리머 생산에 주력하고 있기 때문에 부가가치가 높은 특수 공중합 그레이드 수출은 유지가 가능할 것으로 판단하고 있다.

그러나 중국은 호모폴리머 생산에 주력하고 있기 때문에 부가가치가 높은 특수 공중합 그레이드 수출은 유지가 가능할 것으로 판단하고 있다. 폴리에스터(Polyester), PC(Polycarbonate), PA(Polyamide), 페놀수지(Phenolic Resin), PS(Polystyrene), 아크릴수지 중 일부는 수출이 감소한 것으로 알려졌다.

폴리에스터(Polyester), PC(Polycarbonate), PA(Polyamide), 페놀수지(Phenolic Resin), PS(Polystyrene), 아크릴수지 중 일부는 수출이 감소한 것으로 알려졌다.