계면활성제는 화장품에 습윤, 침투, 기포, 소포, 유화, 가용화, 분산, 응집, 세정 등의 기능을 부여하기 위해 사용되고 있다.

BASF는 1817년 알킬나프탈렌술폰산염(Alkyl Naphthalene Sulfonate)을 상업화해 화장품용 계면활성제로 사용하기 시작했으며 세제, 샴푸, 섬유유연제 등 퍼스널케어 원료로 투입하고 있다.

화장품용 계면활성제는 석유계 투입을 지양하면서 천연소재 개발이 요구되고 있으나 코스트 문제로 채용이 지연되고 있다.

국내에서는 계면활성제를 비롯해 화장품 원료의 80% 수준을 수입하고 있으며 수입제품의 시장 장악력이 높아 신소재를 중심으로 국산화를 계속함으로써 수입의존도를 낮출 필요성이 제기되고 있다.

음이온·비이온계가 시장 장악

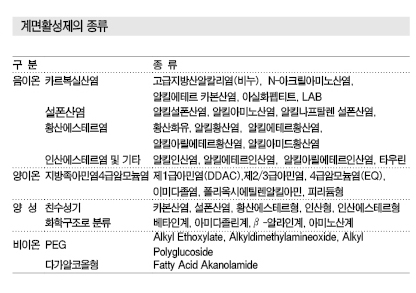

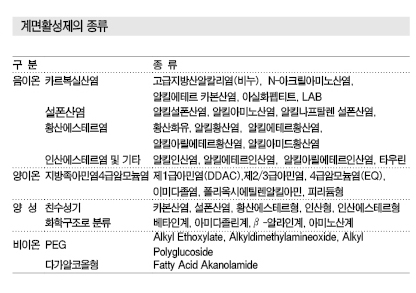

계면활성제는 양이온계, 음이온계, 비이온계, 양성이온계 등으로 구분되며 불소, 실리콘, 고분자계가 이형제, 기포제, 분산제, 성에방지제 등 특수용으로 사용되고 있다.

화장품용 계면활성제는 피부자극이 가장 적은 음이온 및 비이온 계면활성제가 사용되고 있으며 화장수의 용화제, 크림의 유화제, 클렌징크림의 세정제 등으로 채용되고 있다.

양이온 계면활성제는 린스, 섬유유연제에 투입되고 있으나 피부에 대한 독성 및 자극성이 높아 화장품용으로는 투입이 어려우며 양성 계면활성제는 단가가 높아 채용이 어려운 것으로 파악되고 있다.

비이온계는 PEG(Polyehthylene Glycol)계인 Alkyl Ethoxylate(AE), Alkyl Dimethylamine Oxide(AO), Alkyl Polyglucocide(APG), 다가알코올형인 Fatty Acid Alkanolamide(FAA) 등이 화장품용에 투입되고 있다.

양이온계는 린스, 트리트먼트, 컨디셔너, 직물가공제, 정전기방지제, 살균제, 소독제 등에 사용되며 지방족아민염계와 4급암모늄계인 제1급아민염(DDAC), 제2/3급아민염, 4급암모늄염(EQ), 이미다졸염, 폴리옥시에틸렌알킬아민, 피리듐형 등이 투입되고 있다.

음이온계는 세정과 기포 형성이 작용해 세제, 가용화제, 비누, 샴푸 등에 채용되고 카르복실산염(Carboxylate Salt), 설폰산염(Sulfonate), 알킬황산에스테르염(Alkyl Ester Sulfate), 인산에스테르염(Phosphoric Acid Ester), 타우린(Taurine) 등이 채용되고 있다.

양성계는 세정작용이 있고 피부자극이 적어 저자극 베이비 샴푸, 유연제 등에 활용되고 있고 카본산염, 설폰산염, 황산에스테르형, 인산형, 인산에스테르형 등도 일부 사용되고 있다.

양이온계와 일부 음이온계는 지방산에서 추출하고, 공업용은 에틸렌(Ethylene)과 노말파라핀(n-Paraffin)을 원료로 생산하고 있으나 화장품용은 석유계 채용을 지양하고 있어 천연소재 개발이 요구되고 있다.

음이온, 퍼스널 세정제에 투입

음이온 계면활성제는 세정, 유화, 분산 등 화장품의 사용목적에 따라 성능을 구현할 수 있고 가격도 저렴해 지속적으로 사용되고 있다.

황산에스테르형은 Alkylsulfate가 의류용 세제, 샴푸, 치약, 세안제 등에 사용되고 있으며 POE(Polyoxyethylene) Alkylethersulfate가 샴푸, 바디샴푸, 식기용 세제 등에 채용되고 있다.

설폰산염은 Alkylbenzenesulfonate가 의료용 세제, 공업용 세제에 투입되고 있고 Dialkylsulfosuccinate는 섬유, 염색, 피혁용침투제, 안료분산제, 유화중합용 유화제에 사용되고 있다.

카르복실산염형은 Alkylsacrosinate, N-acrylated Amino Acid Salt 등으로 바디워시, 세안제, 가정용 세제에 투입되고 있다.

인산에스테르형은 POE(Polyoxyethylene) Alkylphosphate, POE Alkylphenyletherphosphate 등으로 공업용 대전방지제와 유화제로 사용되고 있다.

LG생활건강, 비이온 계면활성제 “국산화”

비이온 계면활성제는 주로 유화제로 사용되고 있으며 화장품에 평균 2-3% 투입되고 있다.

전하를 보유하고 있지 않아 물에 같은 비활성에도 견디며 세제, 화장품, 농약 등에 채용되고 있으며 대표적으로 Fatty Alcohol Ester, Alkyl Polyglucosides, EOA(Ethlyene Oxide Addictive) 등이 사용되고 있다.

음이온 및 양이온 계면활성제와 병용이 가능하며 안정성이 높아 Sugar Ester, Sorbitan Ester, Glycerin Ester 등은 식품첨가제로 사용되고 있다.

특히, POE계가 개발되면서 지방산을 중화한 비누로 다양한 물성을 가진 세제들을 제조하면서 비약적인 발전이 가능했던 것으로 파악되고 있다.

화장품용 계면활성제는 KCI가 집중적으로 연구하고 있으며 수출비중이 75%에 달하고 있다.

하지만, 고부가가치 계면활성제 시장은 R&D(연구개발)를 통해 국산화가 요구되고 있다.

친환경 계면활성제인 Alkyl Polyglucoside는 천연 원료인 Fatty Alcohol 및 Glucose 유도체로 제조돼 무독성, 무자극성으로 세제, 화장품, 식품, 의약 분야에 사용되고 있다.

Alkyl Polyglucoside는 LG생활건강, BASF, Huntsman, Dow Chemical 등이 생산하고 있다.

Dow Chemical, Huntsman 등도 친환경 계면활성제를 생산하고 있으며 LG생활건강은 수직계열화로 자사 화장품에 투입하고 있다.

석유계 EO(Ethylene Oxide)는 독성 및 부작용을 우려해 화장품 생산기업들이 석유계 EO-Free를 요구하고 있어 국내 EO는 공업용으로만 투입이 계속될 것으로 예상되고 있다.

친환경 계면활성제는 라이신(Lysine), 알긴(Algin) 등을 이용해 다양한 아미노산계 비이온계면활성제를 개발하고 있는 것으로 알려졌다.

천연소재, 대량생산 연구로 코스트 절감

화장품 계면활성제는 친환경화에 주력하고 있어 Gemini, 고분자계, 아미노산계, 폴리글리세린 지방산에스테르, 당계, 바이오계 등을 개발하고 있다.

레시틴(Lecthin), 사포닌(Saponin), 슈가에스테르(Sugar Ester), 폴리글리세린에스테르(Polyglycerin Ester), 소르비탄(Sorbitan), 포도당(Glucose) 등이 천연 계면활성제 원료로 주목받고 있으나 석유계에 비해 가격이 높아 대체가 지연되고 있다.

생분해성 천연 계면활성제는 지방산, 지방알코올 등을 포함하는 트리글리세리드(Triglycerides), 스테롤(Sterols), 당(Sugar) 및 아미노산(Amino Acid)로부터 유도되며 식물에 이어 미생물을 이용해 무독성 계면활성제를 개발하고 있다.

세계적으로 바이오 계면활성제 관심이 늘어나면서 생물계 원료 R&D도 확대될 것으로 예상되며 이스트, 곰팡이, 박테리아 이외에 최근에는 Lipase와 같은 효소를 이용해 생물계 계면활성제를 합성하고 있다.

Gemini(Dimeric) 계면활성제는 1개 분자에 친수기 2개, 소수기 2개가 스페이서(Spacer) 체인으로 연결돼 가용화성, 습윤성, 발포성, 항균성을 보유하고 있으며 독성이 낮아 모습제, 경피 흡수 촉진제로 연구되고 있다.

한국콜마는 잔주름 개선효과, 섬유아세포 활성효과 및 피부 탄력효과가 우수한 Ursolic Acid를 Gemini 계면활성제를 투입해 경피 흡수를 촉진하는 주름개선 기능성 화장품을 개발한 바 있다.

고분자계 계면활성제는 자극, 독성이 낮으며 분산성, 기포 안정성 등을 보유하고 있다. 천연계로 잔탄 검(Xanthan Gum), 셀룰로오스 검(Cellulose Gum), Carrageenan 등이 있고 반합성계는 Methylcellulose, Hydroxyethylcellulose, Hydroxypropylcellulose, Hydroxyethyl Ethylcellulose 등이 사용되고 있다.

합성계는 Carbomer, 아크릴산(Acrylic Acid), Acrylates Copolymer, Polyacrylate, Sodium Acrylate Copolymer, Sodium Polyacrylate 등이 대부분 아크릴계가 투입되고 있다.

아미노산계는 대표적으로 Sodium Acyglutarmate이 세정제로 사용되고 있으며 천연계 개발을 위해 발효 및 정제 공정 R&D가 계속되고 있다.

폴리글리세린, LG생활건강·KCI 생산 확대

폴리글리세린 지방산 에스테르(Polyglycerin Fatty Acid Ester)는 천연유화제로 POE 문제점을 보완하기 위해 개발됐으며 EO계에 비해 피부안전성과 생분해성이 높아 화장품, 식품 등에서 채용이 확대되고 있다.

하지만, POE에 비해 코스트 경쟁력이 뒤처져 수요 증가가 둔화되고 있으나 피부 안전성 규제가 강화되고 화장품 생산기업들이 천연소재로 대체함에 따라 수율 개선에 집중하고 있다.

폴리글리세린은 글리세린과 촉매를 혼합하는 합성공정에서 코스트 부담이 늘어나 POE에 비해 가격이 높은 것으로 파악되고 있다.

국내수요는 3000톤 수준으로 식품용 2000톤, 화장품용 1000톤이 투입되고 있는 것으로 추정되고 있다.

당계 비이온 계면활성제는 야자유나 옥수수에서 당류를 추출해 친환경적이고 저자극성을 보유함에 따라 친환경 화장품에 사용이 증가하고 있다.

세정력도 양호해 주방세제, 바디워시, 친환경 액체세제 등이 사용되고 있어 POE를 대체할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

하지만, 생산공정에서 용제가 석유계를 대체하기 어려워짐에 따라 대량생산에 한계를 나타내고 있어 수율 개선을 위한 R&D가 계속되고 있다.

당계 비이온 계면활성제는 Alkylglycoside가 대표적으로 LG생활건강, KCI, Dow Chemical, Huntsman 등 화장품용 계면활성제 생산기업들이 생산하고 있고 무독성제품으로 피부에 안정돼 수요가 지속적으로 확대될 것으로 예상되고 있다.

천연계, 수요비중 10-20%에 불과

천연 계면활성제는 안정성과 계면활성력이 기존 합성제품에 비해 떨어져 소량 응용에 그치고 있다.

레시틴(Lecithin) 유도체, 스테롤(Sterol), 콜라겐(Collagen), 펩타이드(Peptide), 사포닌(Saponin), 라놀린산(Lanolic Acid) 등을 천연에서 분리하거나 미생물에서 배양해 생산하려는 R&D가 계속되고 있다.

특히, 인지질(Phospholipid)은 박테리아나 효모를 이용해 얻을 수 있으며 리포좀과 같은 소포체 형성에서 순하게 피부에 흡수시킬 수 있어 기능성 화장품에 투입이 가능한 것으로 파악되고 있다.

계면활성제 뿐만 아니라 보습 등 화장품으로서의 기본 효능도 보유하고 있어 채용을 검토하고 있으나 방부력이 떨어져 실온에서 1-2주를 지속하기 어려운 것으로 파악되고 있다.

화장품용 계면활성제는 생분해성 80% 이상에 피부자극이 적으면서도 기존 Wettng, 기포력, 세척력, 표면장력의 저항력 등 우수한 물리적 특성이 요구되고 있다.

기존 유연성, 살균성에서 계면활성제 자체로 미백 및 항노화 효과 등을 복합적으로 나타낼 수 있는 다기능성의 제품 개발이 확대되고 있다.

팜유, 코코넛 오일 등 천연유지를 원료로 생산하고 셀룰로오스, 설탕(Sucrose), 아미노산 등을 비롯해 효소를 이용한 합성제품의 개발이 활성화될 것으로 예상되고 있다.

특히, 피부에 안정성을 갖는 단백질계 바이오 계면활성제와 미생물, 식물 등 천연원료의 추출물을 이용한 계면활성제들이 새롭게 개발될 필요성이 나타나고 있다.

생산기업들은 대부분 천연 원료가 고가로 응용 분야가 제한돼 대량생산 공정 개발에 집중하고 있다.

다만, 기존 소재에 비해 높은 계면기능을 보유하기 어려워 천연 계면활성제는 수요비중이 10-20% 수준에 그칠 것으로 판단되고 있다. <허웅 기자: hw@chemlocus.com>