국내 ICT(정보통신기술) 관련기업들은 프탈레이트(Phthalate) 수출금지에 대한 대책이 미흡한 것으로 파악된다.

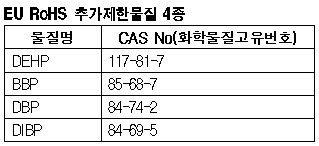

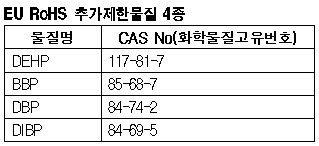

한국전자정보통신산업진흥회(KEA)에 따르면, 유럽집행위원회는 2015년 유해·화학물질 영향평가 결과를 토대로 프탈레이트 4종을 제한물질로 지정했다.

이에 따라 2019년 7월부터 플래스틱 유연제 프탈레이트를 사용한 ICT제품의 유럽연합(EU) 수출이 금지된다.

이에 따라 2019년 7월부터 플래스틱 유연제 프탈레이트를 사용한 ICT제품의 유럽연합(EU) 수출이 금지된다.

하지만, 국내 ICT 관련기업 가운데 약 70%가 대응방안을 수립하지 않아 대책 마련이 요구되고 있으며 신제품 개발 및 양산 일정을 고려할 때 늦어도 2017년 안에 프탈레이트 대체물질 공급방안을 마련하지 않으면 유럽 수출길이 막힐 것으로 우려되고 있다.

프탈레이트는 PVC(Polyvinyl Chloride)·고무·잉크·테이프 등 ICT제품의 다양한 소재에 적용되고 있으며 호르몬 분비 불균형을 초래하는 내분비계교란물질로 알려졌다.

국내 ICT 관련기은 관련 규제 강화에도 대응이 미진한 것으로 판단된다.

KEA가 2016년 수행한 「ICT산업 EU RoHS(유럽연합 유해물질 제한지침) 대응 실태조사」결과에 따르면, 조사대상의 약 70%가 프탈레이트 규제 대응방안을 수립하지 않은 것으로 나타났다.

정밀시험분석 결과에서는 30사, 총 150건의 시료 중 48건(32%)에서 프탈레이트 물질이 검출됐으며 8사(27%)는 법적규제기준을 충족하지 못했다.

검출품목으로는 케이블과 파워코드가 가장 많았고 고무류 부품, 바코드스캐너, 의료기기 부품 등에서도 프탈레이트가 검출됐다.

ICT 관련기업들은 프탈레이트 관련 규제정보와 전문인력 부족, 시험분석비용 부담 등을 규제 관련 대책을 수립할 때의 애로사항으로 인식하고 있었다.

ICT 시장 관계자는 “유럽 규제는 통관일자를 기준으로 적용되기 때문에 신제품 개발, 양산, 선적 등 일정을 고려하면 늦어도 2017년 안에 프탈레이트 대체물질 공급처를 확보해야 한다”고 강조했다.

KEA는 수출 중소기업 지원을 위해 프탈레이트 대응 정보를 제공하고 있으며 ICT산업 EU RoHS2 프탈레이트 규제 대응을 위해 국내 ICT 중소 완제품·부품 수출기업 50사에 시험분석 지원, 대체물질 공급망 발굴 등을 지원하고 있다. <서미희 기자>

이에 따라 2019년 7월부터 플래스틱 유연제 프탈레이트를 사용한 ICT제품의 유럽연합(EU) 수출이 금지된다.

이에 따라 2019년 7월부터 플래스틱 유연제 프탈레이트를 사용한 ICT제품의 유럽연합(EU) 수출이 금지된다.