석유화학산업은 중국의 고속 성장세 둔화, 미국 트럼프 정권의 경제진작 정책으로 세계 경제가 급변함에 따라 영향을 받을 것으로 예상되고 있다.

미국은 GDP(국내총생산)가 2015년 기준 18조달러로 중국 11조달러를 크게 앞서고 있으나 조만간 중국에 밀릴 것으로 예상되고 있다.

이에 따라 트럼프 정권은 경제 성장률을 2%에서 4%로 향상시키는 것을 목표로 과감한 재정 투입과 세제 개혁을 추진하고 있으며 인프라에 1조달러를 투입하고 연방 법인세율을 35%에서 15%로 인하하는 방안도 검토하고 있다.

아울러 수입제품에 대한 과세를 강화하는 국경세를 도입하는 등 국제사회와 갈등을 초래할 수 있는 대책도 강구하고 있다.

다만, 국경세를 도입하면 중국이 세계무역기구(WTO)에 제소를 포함한 대항조치를 취할 예정이어서 계획대로 전부 진행되지는 않을 것으로 예상된다.

세계 경제는 영국의 EU(유럽연합) 탈퇴 및 트럼프 정권 탄생이 글로벌화의 후퇴로 평가되는 가운데 앞으로 각국의 연동성이 변화해 미국이 성장하는 반면 중국이 역성장할 가능성도 제기되고 있다.

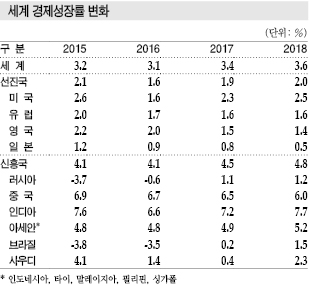

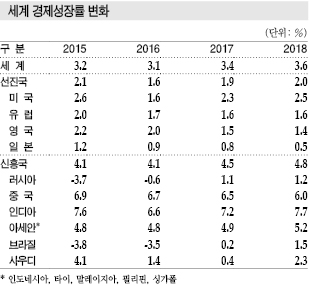

국제통화기금(IMF)에 따르면, 세계 경제는 성장률이 2016년 3.1%에서 2017년 3.4%로 0.3%포인트 상승해 침체에서 벗어날 가능성이 제기되고 있다.

미국은 경제 성장률이 2.3%로 예측되나 트럼프 정권의 정책에 따라 조정이 불가피한 상황이다.

중국은 3월 제12기 전국인민대회에서 2017년 실질 경제성장률 목표를 6.5% 전후로 설정했고 IMF도 6.5%로 예측하고 있다.

글로벌 화학 시장 격변기 “도래”

글로벌 화학 시장은 대규모 재편 및 신흥기업의 대두로 지각변동이 일어나고 있는 가운데 경제사회 전체가 IoT(사물인터넷), 빅데이터, AI(인공지능) 등에 따른 대변혁 시대에 돌입하고 있어 산업 형태가 크게 변화할 것으로 예상되고 있다.

대규모 재편은 미국 Dow Chemical과 DuPont의 M&A(인수합병)가 화학산업 사상 최대규모로 주목된다.

DowDuPont은 미국, 유럽, 캐나다가 합병안을 승인함에 따라 이르면 2017년 8월 M&A 절차를 완료할 것으로 예상되고 있다.

양사는 합병 완료 후 18-24개월 안에 농화학, 소재과학, 특수화학제품 사업을 각각 독립된 상장기업으로 분할할 계획이다.

본래 2016년 기준 매출 합계가 732억달러에 달해 기존 세계 1위인 BASF의 609억달러를 상회하며 최대 화학기업으로 등극할 것이 기대됐으나 합병 후 3사로 분할하면 사업규모가 최대인 소재과학 부문이 500억달러 수준에 불과해 다각적으로 사업을 영위하는 곳의 시가총액이 각 사업의 가치를 합산한 금액에 비해 낮아지는 콩글로머리트 디스카운트(Conglomerate Discount)에 해당될 것으로 예상된다.

콩글로머리트 디스카운트는 1990년대 후반 이후 유럽·미국에서 화학과 의약 사업의 분리를 초래한 바 있다.

독일 Hoechst가 주식시장 및 투자처의 압력으로 해체됐으며, Dow Chemical과 DuPont도 의약 사업을 포기했다.

물론 Dow Chemical과 DuPont의 합병 및 사업분할 계획은 양사 주주가 콩글로머리트 디스카운트를 지지해 추진이 가능했던 것으로 파악되고 있다.

DowDuPont이 합병계획을 발표한 2개월 후인 2016년 2월에는 ChemChina가 430억달러를 투입해 세계 최대 농약 메이저인 스위스 Syngenta를 인수하는 계획을 발표했다.

9월에는 독일 Bayer이 유전자 조작 종자 메이저인 미국 Monsanto를 660억달러에 인수하기로 최종 결정했다.

ChemChina의 Syngenta 인수는 유럽·미국 규제 당국의 승인 취득에 시간이 소요됐으나 2017년 6월28일 모든 절차를 완료했다.

2개의 초대형 M&A는 Dow Chemical과 DuPont이 합병 후 분할하는 3사의 재편에도 영향을 미칠 것으로 파악된다.

트럼프 대통령 취임으로 석유화학 “재부상”

미국 석유화학산업은 셰일(Shale) 혁명으로 다시 주목받고 있으며 트럼프 정권의 정책에 힘입어 경쟁력을 더욱 강화할 것으로 예상되고 있다.

플래스틱 가공제품 등 다운스트림 분야도 포함해 석유화학 투자가 확대될 것으로 예상되고 있기 때문이다.

미국에서는 셰일 혁명에 따라 저가의 에탄(Ethane)을 활용하는 대형 크래커와 PE(Polyethylene) 등 석유화학 유도제품 플랜트가 잇따라 신증설되고 있다.

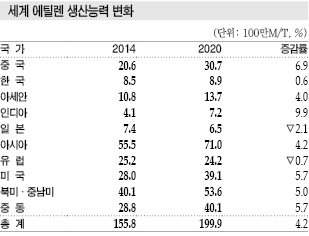

모두 2017년 후반부터 순차적으로 상업생산을 시작하며 2020년까지 에틸렌 생산능력이 1000만톤 이상 확대될 것으로 예상된다.

에틸렌은 PE 등의 유도제품으로 생산하고 수요가 왕성한 중국을 중심으로 아시아 시장에 대량 수출해 트럼프 대통령이 문제시하는 무역적자 해소에 기여할 것으로 예상되고 있다.

트럼프 정권은 국경세를 통해 미국 제조업의 회복을 주도하고 있으며 PE를 비롯한 석유화학 유도제품을 활용하는 플래스틱 가공 등에서도 투자를 더욱 확대할 가능성이 있다.

자동차부품은 그동안 생산은 해외, 조립은 미국 등으로 국제 분업이 이루어졌으나 앞으로는 원료에서 소재·부품, 완성제품까지 미국에서 일괄 생산하는 움직임이 활발해질 것으로 파악된다.

셰일혁명, 석유화학 투자 자극…

셰일 혁명의 영향으로 미국의 천연가스 및 원유 채굴량이 증가함에 따라 2011년부터 3년 이상 계속된 국제유가 100달러 시대는 종료됐다.

2014년 중반 이후 국제유가 하락세가 지속되며 경제 및 재정이 악화된 산유국들이 2016년 말 감산에 합의하며 상승했으나 미국의 셰일오일 생산 확대로 여전히 배럴당 50달러대를 유지하고 있다.

이에 따라 중동 산유국들이 석유의존 탈피 및 산업 구조개혁을 위해 석유화학 투자에 더욱 주력하고 있는 것으로 파악된다.

다만, 석유화학 주원료인 원유 수반가스(Aassociated Gas)의 제약으로 대형 플랜트를 신증설 할 수 있는 지역이 한정적인 것으로 파악되고 있다.

중동은 앞으로 미들스트림, 다운스트림으로 석유화학산업의 저변을 확대하고 윤택한 자금력을 활용한 투·융자를 통해 글로벌 네트워크를 확대해나갈 것으로 예상된다.

중국은 최대 수입국이었으나 최근 자급률 상승에 주력하고 있다.

특히, 합성섬유 원료인 PTA(Purified Terephthalic Acid), AN(Acrylonitile), CPL(Caprolactam)의 신증설에 집중하며 생산능력이 내수를 상회하는 수준으로 확대돼 중국 수출에 의존하고 있던 국내기업들이 사업 철수 및 생산능력 축소를 실시했다.

아크릴산(Acrylic Acid) 및 초산(Acetic Acid) 등 유도제품의 저변이 넓은 기초화학제품도 동일한 현상을 나타내고 있다.

반면, 중국은 에틸렌 생산능력이 PE 및 EG(Ethylene Glycol) 등 유도제품 수요에는 크게 미치지 못하고 있는 것으로 파악되고 있다.

2014년 에틸렌 유도제품의 공급부족량이 에틸렌 기준으로 1610만톤이었으며 2020년에는 2190만톤으로 폭증할 것으로 예측되고 있다.

중국은 방대한 에틸렌 유도제품 초과수요를 중동 및 미국산 수입 확대로 대응하고 있으며 한국, 일본, 타이완산 수입은 축소하고 있는 것으로 파악된다.

특히, 미국은 강력한 가격경쟁력을 앞세워 2017-2018년 영향력을 더욱 확대할 것으로 예상된다.

글로벌 화학기업 1위 “불투명”

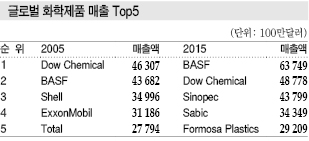

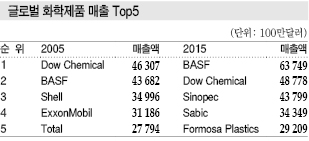

세계 화학기업들은 최근 순위가 크게 변화한 것으로 파악되고 있다.

화학제품 매출맥 기준으로 2005년과 2015년을 비교하면 BASF와 Dow Chemical이 1위, 2위를 차지하고 있는 것은 동일하나 2015년에는 Sinopec, Sabic, Formosa Plastics이 3-5위를 차지하는 등 신흥기업이 급부상한 것으로 나타났다.

미국 ICIS가 조사한 2015년 100대 화학기업에 따르면, BASF, Sinopec, Dow Chemical, Sabic, Mitsubishi Chemical이 1-5위를 차지했다.

Dow Chemical과 DuPont이 합병하면 매출액에서 BASF를 제치게 되나 분할 후 3사의 영업실적이 그룹 연결실적에 반영되지 않으면 BASF가 다시 1위에 오를 것으로 판단된다.

그러나 BASF는 2015년 9월 매출 100억유로 상당의 가스 사업을 매각하는 등 사업 포트폴리오를 재편하고 있어 전망이 불투명한 상황이다.

또 석유화학 사업을 급속도로 확대하고 있는 세계 최대 석유기업 아람코(Saudi Aramco)와 Sabic의 화학 사업 통합, 중국 국유기업의 합병 등이 이루어지면 1위 자리를 차지하기 위한 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상되고 있다.

<이하나 기자: lhn@chemlocus.com>