카본블랙(Carbon Black)은 자동차 타이어 생산이 증가하면서 수요가 급속히 회복되고 있다.

카본블랙은 2020년 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 사태로 자동차 생산이 줄어들며 수요가 급감했으나 여름부터 서서히 회복돼 10월 이후 성장세를 되찾은 것으로 파악되고 있다.

아시아 카본블랙 생산기업들은 대부분 풀가동에 가까운 수준으로 가동률을 끌어올리고 있는 가운데 원료 수급타이트, 탄소중립에 대한 대응에 힘을 기울이고 있다.

카본블랙은 콜타르(Coal Tar)를 증류해 얻을 수 있는 크레오소트(Creosote) 등 석탄계 오일, FCC(Fluidized Catalytic Cracking) 오일 등 석유계 오일을 원료로 투입해 생산하고 타이어를 비롯해 신발, 고무제품에 투입되고 있으며 잉크, 페인트, 플래스틱에도 사용되고 있다.

OCI, 중국공장 가동률 하락으로 고전

카본블랙은 코로나19 영향에서 회복되며 안정화되고 있으나 반도체 공급부족에 따른 자동차 가동률 저하, 코로나19 재유행, 해상운임 급등으로 불확실성이 여전한 것으로 파악된다.

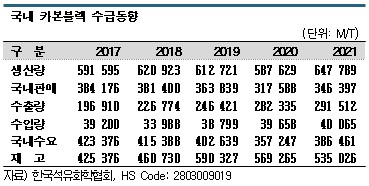

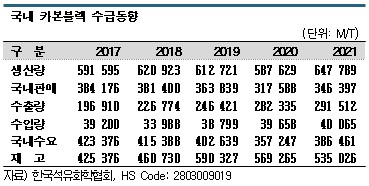

국내 카본블랙 총 생산능력은 74만9000톤으로 OCI 27만톤, 오리온엔지니어드카본즈 19만3000톤, 현대OCI 15만톤, 비를라카본코리아 13만6000톤으로 파악된다.

2021년 카본블랙 생산량은 64만7789톤으로 전년대비 10.2% 증가했고 수입량은 4만65톤으로 1.0% 늘어난 것으로 나타났다. 2022년 1분기에도 생산량은 2021년 흐름과 비슷하게 나타났으나 수입량은 감소한 것으로 파악된다.

코로나19 영향이 심화된 2020년 수요와 공급 모두 감소한 가운데 2021년 글로벌 수요 회복과 경제 부흥책이 시행되자 반등한 것으로 파악된다.

2022년 1분기 수입량은 7665톤으로 전년동기대비 25.4% 감소했다. 특히, 중국산이 1326톤으로 66.0% 급감했다. 러시아의 우크라이나 침공 영향으로 국제유가와 운임이 상승하고 중국의 주요 동시 봉쇄로 무역량이 감소한 것으로 판단된다.

중국산 수입량 감소는 2월 열렸던 베이징(Beijing) 겨울올림픽으로 공장 가동중단이 장기화된 것이 원인으로 꼽히고 있다. OCI는 중국 산둥(Shandong)에서 카본블랙 8만톤 공장을 가동하고 있으나 겨울올림픽 기간에 중국 정부로부터 조업 관련 공문을 받은 것으로 알려졌다.

이우현 OCI 부회장은 “올림픽을 앞두고 중국 정부에서 조업을 단축해달라는 협조 공문이 왔다”며 “조업 단축을 수용하면서 생산량이 줄었고 우크라이나 전쟁으로 원자재 가격이 급등해 원가 부담이 늘었다”고 밝혔다.

국제유가 상승으로 국내 생산 부담도 가중된 것으로 파악된다. OCI는 SK에너지와 현대오일뱅크 등에서 FCC 원료를 구입하고 있으며 FCC 원료는 2022년 1분기 톤당 평균 554달러로 2021년 평균 409달러에 비해 35.5% 급등했다.

OCI는 외부 환경과 국제유가 영향으로 1분기 카본케미칼 사업 가동률이 64%에 머무른 것으로 파악된다.

다만, OCI는 원료 공급처와 판매처 다변화를 통해 생산단가 부담을 일부 상쇄하면서 카본케미칼 사업 매출액이 4165억원으로 49.2% 증가하고 영업이익은 339억원으로 1.7% 감소에 그쳐 선방한 것으로 평가된다.

OCI는 4-5월에 걸쳐 포항과 광양 카본블랙 공장 정기보수를 진행해 생산량 감소가 불가피했으며 원료가격 상승으로 인한 생산단가 부담이 2분기까지 지속된 것으로 파악했다. OCI 관계자는 “2분기 시황은 1분기와 큰 차이가 없었다”고 밝혔다.

러시아산 공급중단에도 현물가격 폭락사태

시장에서는 OCI의 카본블랙 생산량이 감소함에 따라 국내 수급이 불균형으로 이어질 가능성이 있어 상황을 예의주시하고 있다.

자동차 생산이 반도체 수급난 등으로 정체되고 있으나 교체용 RE, 18인치 이상 타이어는 수요가 꾸준히 증가하고 있기 때문이다.

한국타이어는 2022년 1분기에 국내 18인치 이상 타이어 판매 비중이 승용차용 타이어 대비 49.3%로 전년동기대비 2.3%포인트 상승했으며 중국은 49.1%로 8.6%포인트 높아진 것으로 나타났다.

카본블랙 가격은 타이어 수요가 견조한 가운데 러시아가 공급을 제한한 것으로 알려지면서 아시아 공급물량이 감소함으로써 상승하고 있는 것으로 알려졌다.

한국타이어 자료에 따르면, 정제유 현물시장 지표가격 기준 2022년 1분기 카본블랙 평균 가격은 톤당 647달러로 전년동기대비 65.5% 폭등한 것으로 나타났다.

국내에서는 2021년 러시아산 카본블랙 233톤을 수입했으며 2022년 1월 21톤 수입 이후 4월까지 수입이 전혀 없는 것으로 파악된다.

시장 관계자는 “2022년 2분기에도 카본블랙 가격은 상승 추세”라며 “공급기업들이 카본블랙 스프레드 확장으로 재고 소진 역시 고려하고 있으며 판매를 늘릴 것으로 예상한다”고 밝혔다.

시장 관계자는 “2022년 2분기에도 카본블랙 가격은 상승 추세”라며 “공급기업들이 카본블랙 스프레드 확장으로 재고 소진 역시 고려하고 있으며 판매를 늘릴 것으로 예상한다”고 밝혔다.

다만, 중국은 코로나19 확진자 수가 줄어들면서 주요 도시 봉쇄를 해제하고 있으며 가동률 상승으로 이어져 공급량이 증가할 가능성이 엿보이고 있다.

중국 내수가격은 5월31일까지 톤당 10288위안을 나타냈으나 6월1일 10063위안, 6월2일 9950위안으로 연속 폭락했다.

탈탄소 흐름으로 원료 조달난 심화

카본블랙은 원료 조달이 어려워지고 있다.

카본블랙 원료는 석탄계와 석유계로 분류되며 석탄계는 콜타르를 증류한 크레오소트유, 석유계는 원유 유분 가운데 가장 무거운 FCC 잔유 베이스로 모두 공급량이 충분하지 않은 것으로 파악되고 있다.

콜타르는 철강을 생산할 때 고로에서 얻어지는 부산물로 고로를 전기로로 전환하는 움직임이 가속화됨과 동시에 전기로용 흑연전극에 콜타르가 투입됨에 따라 카본블랙용 공급이 감소하고 있다.

석유계는 미국에서 경질인 셰일오일(Shale Oil) 이용이 확대됨에 따라 카본블랙에 적합한 중질유 공급이 줄어들고 있다.

황 규제로 선박연료가 중유에서 디젤유로 전환된 것도 카본블랙 원료 확보에 영향을 미치고 있다.

석탄계, 석유계 원료는 카본블랙만을 위해 생산되는 것이 아니며 자체적인 가치도 낮아 외부환경에 크게 좌우되고 있다.

앞으로는 탄소중립에 대한 대응과 동시에 원료 조달 문제를 해결할 방법을 모색할 것이 요구되고 있다.

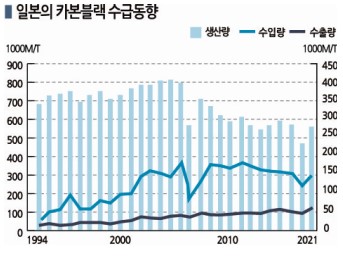

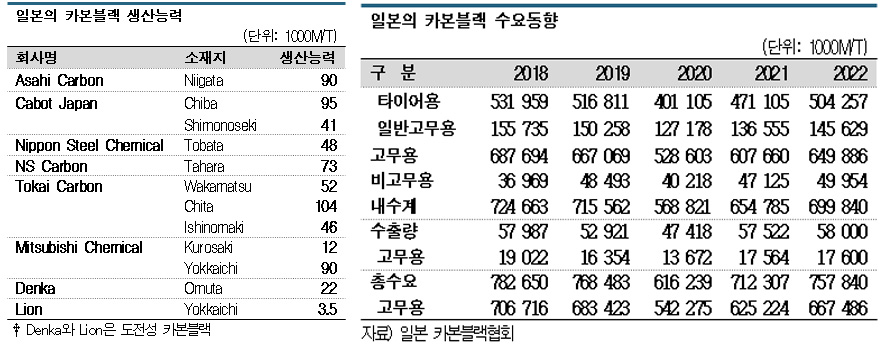

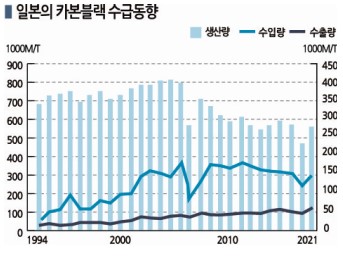

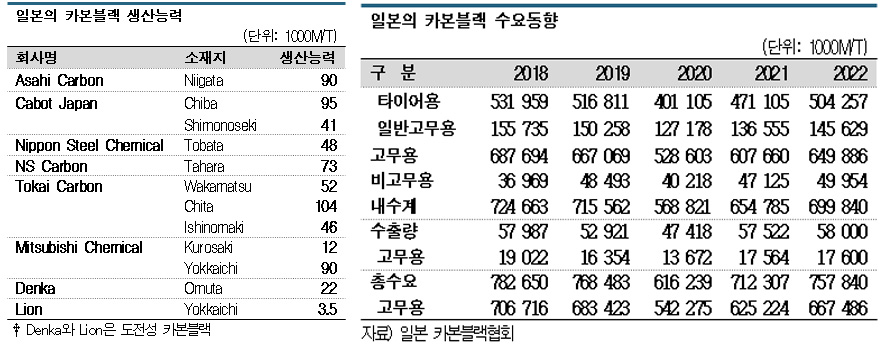

일본, 자동차용 회복으로 2021년 71만톤 상회

일본은 카본블랙 수요비중이 고무용 90%, 비고무용 10%이며 고무용은 자동차 타이어용이 70%를 차지하고 자동차용 기능성 고무부품이 많아 자동차‧타이어가 큰 영향을 받고 있다.

2021년 자동차 생산대수는 784만6958대로 전년대비 2.7% 감소했다. 승용차는 4.9% 줄었으나 트럭은 11.2%, 버스는 5.5%, 수출은 2.1% 증가한 것으로 나타났다.

자동차용 타이어‧튜브 생산량은 101만4734톤으로 17.5% 급증했다. 타이어는 시판용이 호조를 나타냈고, 트럭‧버스, 건설용 자동차 등 대형 타이어가 크게 늘어났다.

카본블랙 수요는 71만2307톤으로 15.6% 증가했다. 고무용은 타이어용이 17.4%, 일반고무용이 7.4% 늘어 총 60만7660톤으로 15.0% 증가했으며 비고무용도 17.2% 늘어 전체 내수가 65만4785톤으로 15.1% 증가한 것으로 파악된다.

생산량은 고무용이 53만5880톤으로 21.1%, 비고무용이 3만3063톤으로 20.6% 급증했고, 출하량은 고무용이 53만4961톤으로 19.6%, 비고무용이 3만2972톤으로 18.8% 증가했다. 고무용 가운데 타이어용은 40만6754톤으로 22.9%, 일반고무용은 11만652톤으로 8.0% 늘어난 것으로 나타났다.

수출은 6만2278톤으로 31.1% 급증해 사상 최고치를 기록했다. 중국 수출이 1만6057톤으로 34.5% 늘어나며 1위를 기록했고 인도네시아 수출은 6149톤으로 69.4% 폭증했다. 그러나 2021년 10월 이후에는 수출이 감소세로 전환됐다.

수입은 15만678톤으로 20.3% 증가했다. 한국산이 4만3284톤으로 57.2% 급증했고 타이산도 4만1980톤으로 12.1% 늘었다. 감소세를 계속하던 중국산도 4만204톤으로 8.2% 증가했으나 정점을 기록한 2014년 약 9만6000톤의 절반 수준에도 미치지 못했다.

일본은 1990년대 후반부터 카본블랙 수입을 확대했으나 2011년 동북지방 대지진 이후 감소세로 전환됐다. 2010년대 후반 줄어든 수입량만큼 자체 생산량을 늘린 결과로 파악된다.

그러나 일본은 카본블랙 생산을 더욱 확대하기 어려운 것으로 파악된다. 동북지방 대지진 이후 전체 생산능력이 축소됐고 수급 밸런스가 한계에 육박했다는 의견이 주류를 이루고 있다.

앞으로는 러시아-우크라이나 분쟁 등 지정학적 리스크가 영향을 미칠 가능성이 제기되고 있다.

러시아는 세계 2위의 카본블랙 수출국으로 유럽을 중심으로 약 74만톤을 수출하고 있으나 경제제재로 수출이 중단되면서 수급타이트가 발생할 가능성이 높아지고 있다.

이산화탄소 배출 감축으로 탄소중립 가속화

카본블랙은 석탄화학 프로세스, 원유정제에서 배출되는 이용가치가 낮은 중질유를 활용함에 따라 순환경제 유지에 기여하는 소재로 평가되고 있다.

그러나 카본블랙 생산기업들은 생산성 향상, 연소 에너지 유효활용 등을 통해 환경부하 낮추기에 노력하고 있다.

일본 카본블랙협회는 2022년 2월 탄소중립 실현을 위한 대응방침을 발표하고 세계적인 탈탄소 흐름에 대응해 카본블랙 생산기업들이 지속가능한 사회 실현에 기여할 수 있는 방안을 스스로 강구하면서 수요기업, 관계자들과 연계해 탄소중립이라는 새로운 목표를 향해 나아갈 것이라고 선언했다.

이산화탄소(CO2) 배출량을 감축하는 대상 범위를 서플라이체인 배출량의 스코프(Scope) 1과 스코프 2로 설정하고 생산활동의 이산화탄소 발생원을 원료, 연료, 구입 전력‧증기 사용에 따른 것으로 규정하고 이산화탄소 배출량 감축 방법으로 탄소를 배출하지 않는 탄소중립적인 대체원료 이용, 수율 개선 및 폐기물 감축을 포함한 프로세스 합리화, 에너지 소비 효율화, 연료 저탄소화 및 탈탄소화, 전력화, 화석연료에 의존하지 않는 에너지원 활용, 이산화탄소 회수‧재이용, 크레딧 이용을 꼽았다.

다만, 이미 진행되고 있는 대책도 있으나 규모를 더욱 확대하기 위해서는 혁신적인 이노베이션이 필요하며 연구개발(R&D) 비용, 리스크를 감안하면 개별기업이 대응하기는 어렵다는 의견이 제기되고 있다.

탈탄소화에 기여하는 혁신적인 기술 개발에 대한 재정적 지원 뿐만 아니라 동기부여를 위한 최적의 인센티브 제도, 사회 전체가 코스트를 부담하는 시스템 구축 등 정책적인 지원을 요구하고 있다. (홍인택 기자: hit@chemlocus.com)

표, 그래프: <국내 카본블랙 생산능력, 국내 카본블랙 수급동향, 일본의 카본블랙 수급동향, 일본의 카본블랙 생산능력, 일본의 카본블랙 수요동향>

시장 관계자는 “2022년 2분기에도 카본블랙 가격은 상승 추세”라며 “공급기업들이 카본블랙 스프레드 확장으로 재고 소진 역시 고려하고 있으며 판매를 늘릴 것으로 예상한다”고 밝혔다.

시장 관계자는 “2022년 2분기에도 카본블랙 가격은 상승 추세”라며 “공급기업들이 카본블랙 스프레드 확장으로 재고 소진 역시 고려하고 있으며 판매를 늘릴 것으로 예상한다”고 밝혔다.