PVC(Polyvinyl Chloride) 안정제는 수요 부진이 해소되지 않고 있다.

인디아를 중심으로 PVC 파이프용 수요가 호조를 보이고 있으나, 미국을 중심으로 생산 차질이 계속되고 있기 때문이다.

PVC 안정제는 PVC 가공제품의 열화를 막기 위해 투입하며 가공할 때 수지 무게의 1-3% 비율로 첨가하고 있다.

PVC 안정제는 전선‧케이블 피복 등에 사용하는 납계 안정제나 투명 필름‧시트용 바륨‧아연계 안정제, 자동차와 가전 등 전선피복 용도를 중심으로 수요가 형성돼 있는 칼슘‧아연계 안정제, 가공 온도가 높은 경질 PVC 가공제품에 사용되는 주석계 안정제, 모든 안정제의 기능을 향상시키는 순유기 안정화조제 등이 주로 투입되고 있다.

일본, 수요 부진에 칼슘‧아연계가 납계 대체 확대

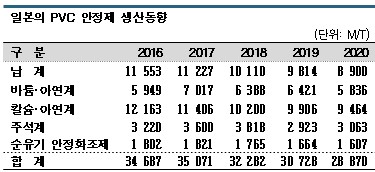

일본은 PVC 안정제 수요 침체가 장기화되고 있다.

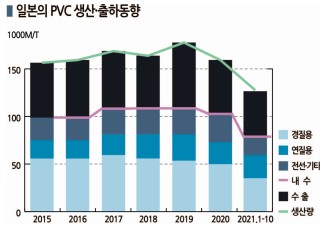

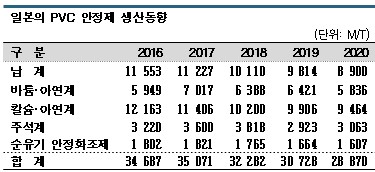

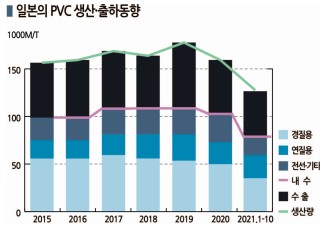

일본 무기약품협회에 따르면, 2020회계연도(2020년 4월-2021년 3월) PVC 안정제 생산량은 2만8870톤으로 전년대비 6.1%, 출하량도 2만9119톤으로 6.4% 줄어드는 등 4년 연속 감소세를 나타냈고 마지노선으로 여겨지는 3만톤이 무너졌다.

PVC 파이프 등 PVC 경질제품 수요가 감소한 가운데 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 사태로 주택 착공건수가 급감한데 따른 타격이 크게 작용한 것으로 파악된다.

그러나 2021회계연도 상반기(4-9월)에는 수요가 회복되면서 생산량이 1만5750톤으로 전년동기대비 18.4%, 출하량은 1만5420톤으로 12.8% 증가했다.

2020회계연도에는 납계 안정제 출하량이 8954톤으로 9.2% 줄어들며 2014년부터 7년 연속 이어진 감소세를 유지했다.

칼슘‧아연계 안정제는 9651톤으로 3.1% 감소했고 최근 수년 동안 수요가 꾸준했던 주석계 안정제는 2979톤으로 3.6% 줄며 2년 연속 감소했다. 순유기 안정화조제도 1648톤으로 3.9% 감소한 것으로 나타났다.

PVC 안정제는 주로 PVC 파이프 등 건축자재용 경질제품 수요 부진이 장기화됨에 따라 전체 수요가 감소하고 있다.

PVC파이프‧조인트협회에 따르면, 2020회계연도 PVC 파이프 출하량은 24만9150톤으로 8.1% 감소했고 PVC 조인트도 2만4100톤으로 10.5% 급감했다. 코로나19 여파로 주택설비 관련 소비가 침체됐고 수요 감소로 이어진 것으로 파악된다.

2021회계연도에도 수요 부진이 이어져 상반기(4-9월) PVC 파이프 출하량은 12만1554톤으로 0.7%, PVC 조인트 역시 1만2043톤으로 3.0% 증가에 그쳤다.

PVC 안정제는 납계 탈피 현상이 두드러지고 있으며 최근 다소 약화된 편이나 2020회계연도에는 칼슘‧아연계로 전환이 진전된 것으로 평가되고 있다.

납계는 과거 PVC 안정제 가운데 50% 이상을 차지하는 주류였으나 환경특성이 우수한 칼슘‧아연계를 중심으로 대체되고 있다.

2016회계연도에는 납계 안정제 생산량과 출하량 모두 칼슘‧아연계를 밑돌기 시작했음에도 격차가 100-300톤 수준에 불과했으나 2020회계연도에는 약 700톤까지 벌어진 것으로 나타났다.

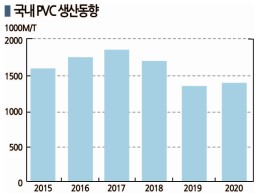

송원산업, 원료가격 폭등으로 긴장

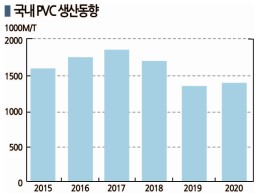

국내에서는 송원산업이 PVC 안정제 시장을 주도하고 있다.

송원산업은 울산에서 PVC 안정제 9340톤 공장을 가동하고 있다.

송원산업은 PVC 안정제, 가소제를 포함한 기능성 화학제품 사업부 매출이 2021년 4분기에 809억원으로 전년동기대비 59.5% 급증한 것으로 나타났다.

PVC 안정제는 중국에서 주석 중간체 수요가 증가하면서 2021년 11월 정기보수로 타격이 있었음에도 수익과 수익률이 양호했던 것으로 알려졌다.

다만, 2022년 들어 글로벌 PVC 수요가 줄어드는 추세이고 국제유가와 함께 원료가격 폭등으로 PVC 안정제도 타격을 피할 수 없는 상태이다.

런던금속거래소(LME)의 주석 거래가격은 3월3일 톤당 4만6655달러로 2021년 12월6일 3만9400달러에 비해 18.4% 상승했다.

특히, 겨울철 건설 비수기가 마무리되면서 PVC 첨가제 생산기업들이 가동률을 높이고 있는 가운데 국제유가 폭등에 따른 원료코스트 강세가 더해져 어려움을 겪고 있다.

PVC 첨가제 관계자는 “최근 상승한 업스트림 가격은 받아들일 수 없는 수준이지만 어쩔 수 없이 공장을 가동해야 하는 상황”이라고 밝혔다.

여기에 러시아의 우크라이나 침공 장기화, 중국의 에너지정책 전환, 인디아의 건설경기 변화, 코로나19 오미크론 변이로 인한 생산작업 효율성 하락 등 변수가 확대되고 있다.

한화솔루션은 국제유가 상승으로 인한 원료가격 부담을 경계하면서도 PVC와 더불어 첨가제 수요는 견고하다고 주장하는 반면, 송원산업과 애경케미칼 관계자들은 모두 “원료가격도 급등하고 있고 대체재를 찾기도 어렵다”고 하소연하고 있다. (홍인택 기자)