일본의 반도체 관련기업들이 타이완과의 협력을 확대함으로써 한국의 독점구조에 따른 불안정성을 극복하는 방안을 구체화하고 있다.

타이완의 반도체 위탁생산 메이저 TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing)는 일본에 첨단 반도체 패키지 기술개발센터를 신설하고 일본의 반도체 소재‧제조장치 관련기업 20곳 이상과 연계해 3차원적으로 집적도를 높이는 3차원 실장 기술을 개발할 방침이다.

3차원 실장은 미세화 이외의 접근법으로 성능을 높일 수 있는 첨단 반도체 프로세스인 모어 댄 무어(More than Moore)로 주목받고 있다.

국내 반도체 관련기업들이 적극적으로 대응할 필요성이 커지는 이유이다.

TSMC, 일본에 기술개발센터 신설해 협력 강화

TSMC는 일본 산업기술종합연구소가 이바라키현(Ibaraki)의 쓰쿠바시(Tsukuba)에 보유하고 있는 1800평방미터 클린룸 내부에 3DIC 센터 이름으로 기술개발센터를 설치할 예정이다.

새로운 장치 도입과 후공정 기술 개발용 파일럿 라인 구축을 통해 앞으로 새로 개발한 신소재와 제조 프로세스를 즉각 검증할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

2022년 4월 이후 최초 가동을 목표로 앞으로 5년 동안 총 380억엔을 투자하며 경제산업성이 50%를 지원하기로 합의했다.

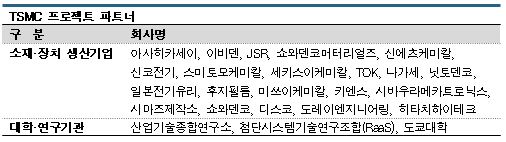

프로젝트에는 아사히카세이(Asahi Kasei), 이비덴(Ibiden), 신에츠케미칼(Shin-Etsu Chemical), 스미토모케미칼(Sumitomo Chemical), 미쓰이케미칼(Mitsui Chemicals), JSR 등 반도체용 화학소재 생산기업, 히타치하이테크(Hitachi High-Tech), 시마즈제작소(Shimadzu) 등 장치 생산기업, 산업기술종합연구소와 도쿄대학 등이 참여한다.

이비덴은 반도체 후공정 분야 개발에 주력하고, JSR은 프로젝트에 대한 기대가 상당한 만큼 로드맵에 따라 참여하고 지원할 계획이다.

일본은 반도체가 국가의 미래를 좌우하는 전략물자가 되고 있다는 판단 아래 일본기업이 예전부터 경쟁력을 갖추고 있는 소재 및 제조장치 분야에서 영향력을 확대하기 위해 TSMC를 유치한 것으로 알려졌다.

일본은 반도체가 국가의 미래를 좌우하는 전략물자가 되고 있다는 판단 아래 일본기업이 예전부터 경쟁력을 갖추고 있는 소재 및 제조장치 분야에서 영향력을 확대하기 위해 TSMC를 유치한 것으로 알려졌다.

개발할 3차원 실장은 반도체 연산과 기록, 센싱 성능 향상에 도움이 되고 데이터센터에서 사용하는 첨단 반도체 제조 프로세스에도 반드시 필요한 것으로 평가되고 있다.

경제산업성은 2021년 3월 반도체 미세화에 필요한 후공정인 모어무어(More Moore) 기술을 개발하기 위해 산업기술종합연구소, 도쿄전자(Tokyo Electron), SCREEN홀딩스, 캐논(Canon)의 개발 프로젝트를 채택한 바 있다.

산업기술종합연구소의 쓰쿠바 슈퍼클린룸동에서는 현재 전공정 파일럿 라인 구축을 본격화하고 있다.

2나노미터 이후 첨단 프로세스에 필요한 고도의 노광과 미세가공, 성막, 어닐, 에칭, 세정 기술 개발을 추진하고 있으며 일본에 없는 첨단 로직 반도체 제조기술을 확립하기 위해 총력을 기울이고 있다.

TSMC 프로젝트의 파일럿 플랜트를 위한 3DIC 센터는 전공정 파일럿 라인에 인접한 건물 안에 설치할 예정이며 전공정과 후공정 모두에서 세계적인 수준의 연구개발을 추진할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

TSMC가 후공정 분야 연구개발(R&D) 기지를 일본에 설치하는 것은 일본 반도체 소재, 장치 생산기업들의 기술력을 높게 평가했기 때문으로 파악되고 있다.

일본, 3차원 실장 프로세스 개발에 총력전

일본은 1990년대 초까지도 반도체 매출액 상위 10위에 NEC와 도시바(Toshiba)를 포함해 5사 이상이 이름을 올릴 정도로 반도체 강국이었으나 미국과의 무역마찰로 타격을 받았고 2000년대 이후로 세계 각국이 팹리스 및 파운드리화하는 등 수평분업이 이루어지면서 경쟁력을 상실한 것으로 평가된다.

반도체산업은 거액의 개발비와 설비투자가 필요해 설계 개발에 특화된 미국 퀄컴(Qualcomm)과 엔비디아(NVIDIA), 위탁생산기업 TSMC 등 전문기업들이 경쟁력을 확보하고 있으며 첨단 로직 분야에서 수직통합형으로 생존하고 있는 곳은 미국 인텔(Intel)과 삼성전자 뿐으로 나타나고 있다.

하지만, 소재와 장치 분야에서는 여전히 일본기업이 영향력을 발휘하고 있다.

반도체 제조 전공정에서 사용하는 포토레지스트는 일본 5사가 세계시장의 90%를 장악하고 있고 후공정 분야에서도 쇼와덴코머터리얼즈(Showa Denko Materials)가 1위를 달리고 있다.

TSMC 프로젝트에서는 방열소재와 인터포저 소재를 생산하는 신에츠케미칼, 재배선 소재에 강한 아사히카세이와 후지필름(Fujifilm), JSR, 고기능 IC 패키지 기판 분야 1위인 이비덴 등이 기술 분야에서 협력한다.

반도체 제조장치 분야에서는 매출액 상위 15사 가운데 일본기업 7사가 이름을 올리고 있다.

플립칩 본더 생산기업 도레이엔지니어링(Toray Engineering)과 시바우라(Shibaura Mechatronics), 칩을 자르는 다이싱 분야 1위 디스코(Disco)와 계측장치에 강한 히타치하이테크, 키엔스(Keyence) 등도 참여한다.

경제산업성은 TSMC 프로젝트 뿐만 아니라 첨단 반도체 제조용 후공정 프로세스 개발을 위해 총 5개의 연구개발 프로젝트를 준비하고 있으며 350억엔을 투입할 계획이다.

TSMC 프로젝트 외에 3차원 실장 관련 프로젝트는 개별 분야에서 경쟁력을 갖춘 관련기업들을 선정했다.

도쿄대학을 중심으로 산관학이 공동으로 만들고 있는 첨단 시스템 기술 연구조합(RaaS)은 웨이퍼 온 웨이퍼와 칩 온 웨이퍼 등 필요한 다이렉트 접합 3차원 적층기술을 개발할 계획이다.

소니(Sony)는 차세대 통신규격 6G(6세대 이동통신) 시대의 엣지 컴퓨팅용 반도체의 3차원 적층기술 개발을 통해 요소기술 확립을 목표로 하고 있다.

쇼와덴코머터리얼즈는 기판과 장치, 소재 생산기업을 모아 컨소시엄을 조직하고 차세대 반도체 패키지 평가기반을 개발하고 있고, 스미토모베이클라이트(Sumitomo Bakelite)는 차세대 정보통신용 첨단 패키지에 필요한 봉지재 개발을 추진하고 있다.

최대 1.5나노미터 프로세스 이행에도 대비

일본기업들은 차차세대 미세 프로세스에 대응하는 신기술도 잇달아 개발‧공개하고 있다.

현재 극자외선(EUV) 리소그래피를 양산하고 있으며, 앞으로 3나노미터 이후 프로세스에 맞추어 금속산화물 레지스트가 주류를 이룰 것으로 예상하고 개발을 진행하고 있다.

노광기 개구도(NA) 역시 해상도 향상을 위해 더욱 높아지고 트랜지스터 구조가 변화할 것으로 예상하고 미래에 어떠한 니즈가 창출될지 예측하며 기술 개발에 박차를 가하고 있다.

노광기 분야에서는 벨기에의 마이크로일렉트로닉스 연구개발 기구인 IMEC가 기술 개발을 선도하고 있고, 트랜지스터는 일본 산업기술종합연구소(AIST)와 타이완 반도체연구중심(TSRI) 등이 기술이전을 목표로 개발하고 있다.

TSMC는 2021년 5나노미터 프로세스 라인에서 스마트폰용 프로세서 생산 확대를 결정했다. 현재 5나노미터 라인에서 네덜란드 ASML의 노광기와 화학증폭형 레지스트를 사용하고 있으나 2나노미터 수준으로 프로세스가 미세화되면 기존 노광기와 레지스트로 대응이 어려울 것으로 판단하고 있다.

미세 패턴을 그릴 때 필요한 해상도와 노광감도, 배선형상을 충족시키기 위한 브레이크 스루 등이 필요하기 때문으로, 산화주석을 사용한 미국 인프리아(Inpria)의 금속산화물 레지스트 등에 관심을 쏟고 있다.

금속산화물 레지스트는 EUV광 흡수량이 많아 해상도를 높이기 편리한 것으로 알려졌다.

일본 JSR과 TOK 등도 인프리아의 금속 레지스트를 사용하고 있으며, IMEC는 배선 폭과 간격이 20나노미터인 패턴을 형성하기 위해 평방센티미터당 54-64mJ 레이저광으로 실증실험을 추진하고 있다.

IMEC는 ASML이 고해상도를 실현할 수 있도록 개구도를 0.33에서 0.55로 향상시킨 노광기를 출시하기 이전에도 각종 레지스트를 평가하며 높은 개구도를 갖춘 노광기에 대한 적용 가능성을 확인한 것으로 알려졌다.

일본이 EUV 레지스트 시장을 과점하고 있고 제온(Zeon)까지 진출을 준비하고 있는 등 경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상됨에 따라 선제적으로 미세화에 대응할 수 있는 기술력 제고에 주력하고 있다.

반도체 프로세스가 2나노미터 이하로 미세화되면 트랜지스터 구조도 채널을 게이트가 감싸는 형태나 n형과 p형 트랜지스터를 적층하는 구조로 변화할 것으로 예상되고 있다.

일본 AIST와 타이완 TSRI는 n형 실리콘(Silicone) 트랜지스터 층과 p형 게르마늄 트랜지스터 층을 조합하는 기술을 개발하고 고속처리와 저소비전력화 실현에 주력하고 있다.

일본 신에너지‧산업기술종합개발기구(NEDO)도 반도체 프로세스 미세화 트렌드에 맞추어 차세대 제조장치 개발 프로젝트에 나서 주목된다.

공모기업에게 50%의 지원금(총 380억엔)을 지급하고 파일럿 라인을 건설해 평가‧검증할 계획이며 2025년 2.1나노미터, 2025년 이후 1.5나노미터 프로세스로 미세화가 진행될 것으로 판단하고 로직 반도체 제조장치 사업화를 준비하고 있다.

FFEM, 미국‧한국에서 CMP 클리너 생산

반도체 소재 분야에서는 일본기업들이 중국과 함께 한국 투자를 본격화하고 있다.

일본 FFEM(Fujifilm Electronics Materials)은 미국‧타이완‧한국 등 주요 수요국에서 첨단 반도체 소재를 직접 생산해 공급하겠다는 목표를 세우고 한국에서 포토레지스트, CMP(화학적 기계연마) 슬러리를 이을 새로운 성장영역으로 주목되고 있는 포스트 CMP 클리너, 클리너 에천트 생산을 준비하고 있다.

첨단 반도체 시장에서 2019년 이후 코발트 배선 도입이 본격화되고 있어 글로벌 점유율 1위를 장악하고 있는 코발트 배선용 클리너 에천트는 싱글 나노미터 노드에 적용하기 위해 미국‧타이완 공장 증설을 검토하고 있다.

FFEM은 현재 포스트 CMP 클리너를 일본에서 생산하고 있으나 미국‧타이완‧한국‧중국 등 주요 수요처에서 직접 공급하는 방향으로 전환할 방침이다.

전공정인 CMP 슬러리는 이미 미국, 타이완, 한국에서 현지화를 완료했으며 포스트 CMP 슬러리도 수요에 맞추어 해외투자를 진행할 계획이다. CMP 슬러리와의 시너지를 확대할 수 있도록 BCP(사업계속계획) 관점에서 투자처를 선정하고 있다.

클리너 에천트는 드라이 에칭 후 잔류물을 제거하기 위해 사용하는 부식액으로, 코발트용은 2019년 이후 7나노미터와 5나노미터 노드 양산 트렌드를 타고 수요가 증가하고 있다.

앞으로도 TSMC와 삼성전자가 신규 팹을 건설할 미국을 중심으로 수요가 증가할 것으로 예상하고 선제적으로 투자하는 방안을 검토하고 있다.

신규 프로세스용 신제품 개발에도 박차를 가하고 있다.

최근 코발트 배선에 이어 루테늄 배선용을 개발하고 있으며 CMP 슬러리, 포스트 CMP 클리너, 클리너 에천트 등 관련 소재에 적용하는 방안을 검토하고 있다.

우수한 경쟁력을 확보하고 있는 용해 대상의 선택성과 유기화학 분야에서 축적한 노하우를 활용해 첨단 프로세스를 도입하고 있는 TSMC와 삼성전자 등 수요기업을 중심으로 점유율을 확대할 방침이다.

최근에는 미국, 타이완, 한국에 이어 반도체 대국으로 급부상하고 있는 중국에서도 CMP 관련제품 거래량이 증가하고 있어 다른 고기능 소재와 함께 투자하는 방안을 검토하고 있다.

쇼와덴코(Showa Denko)는 자회사 쇼와덴코일렉트릭머트리얼스(Showa Denko Electronic Materials Korea)를 통해 CMP 슬러리 공장을 건설하고 있으며, 아데카(ADEKA)는 반도체용 메모리 소재 개발체제를 확충하기 위해 2020년 10월 수원 R&D 센터에 평가기기와 성막장치를 추가 도입한 것으로 알려졌다.

쇼와덴코, 반도체 가스 한국‧중국 투자 본격화

쇼와덴코는 한국에서 반도체 제조용 고순도 가스 투자를 진행할 예정이다.

최근 반도체 제조용 고순도 가스 수요가 증가하며 풀가동 체제가 계속되고 있고 앞으로 수요 증가가 장기간 이어질 것으로 예상하고 가와사키(Kawasaki) 공장을 증설해 일부 공업용 가스 생산능력을 10-20% 확대하고 2022년 3월 이전까지 한국, 타이완 투자도 구체화할 방침이다.

중국에서는 전자산업이 집적된 장강델타를 중심으로 화중, 화북지역 투자를 본격화하고 2025년에는 화남지역까지 공급망을 확장할 계획이다.

쇼와덴코는 글로벌 반도체 전공정용 고순도 가스 시장이 4000억엔, 고기능제품은 1500억엔 정도라고 추산하고 전공정용은 시장점유율 10%, 고기능제품은 25%를 확보하겠다는 장기비전을 설정하고 있다.

특히, 반도체용 고순도 가스를 핵심사업으로 육성하고 연평균 7% 성장이 기대되는 반도체 시장에서 위상을 확대하는 것을 목표로 하고 있다.

현재는 일본 가와사키에서 생산한 후 소비국에 수송하는 방식을 취하고 있으나 최적화된 공급체제를 구축할 계획이다.

가와사키 공장은 생산능력을 확대한다. 장기적으로 범용제품을 중심으로 경쟁이 심화될 것으로 우려되고 있으나 코스트 경쟁을 피할 수 있는 고기능제품 라인업을 강화하기 위한 목적으로 풀이된다.

쇼와덴코머터리얼즈와의 시너지를 활용해 CMP 슬러리 등 주변 사업과의 접점을 확대하고 코발트, 루테늄 도입이 진행되고 있는 컨텍트 층에 대응 가능한 차세대 프로세스 체제 확립에 매진할 계획이다.

한국에서는 SK머트리얼즈와의 합작기업 SK쇼와덴코를 통해 식각가스 CH3F를 공급하고 있으며 고다층 3D 낸드메모리 등 웨이퍼 수가 증가하는 것 이상으로 프로세스 횟수가 늘어나며 수요가 꾸준히 증가하고 있어 설비투자 가능성을 열어두고 있다.

타이완에서는 에칭가스 정제설비 가동을 준비하고 있고 고순도 암모니아(Ammonia)의 생산성을 향상시켜 첨단 로직용 시장의 요구를 충족시킬 수 있는 투자를 검토하고 있다.

중국에서는 장강델타를 중심으로 넓은 범위에 걸쳐 반도체산업이 확대되고 있어 수요처를 반경 500km 커버할 수 있는 광역 공급망 정비에 나설 계획이다.

쓰촨성(Sichuan)의 청두시(Chengdu)에서 합작기업 Chengdu Kemeite Showa Electronic Materials 공장 가동에 이어 상하이(Shanghai) 자회사 Shanghai Showa Chemicals를 통해 2공장 건설을 추진하고 있다. 2021년 완공한 후 2022년 본격 가동을 목표로 하고 있다.

미국-중국 무역마찰, 미국‧유럽의 반도체 내재화, 범용제품 경쟁 심화 등 우려 요소가 대두되고 있으나 고기능제품 라인업 확충에 주력함으로써 경쟁력을 강화할 계획이다.

센트럴글래스, 반도체‧배터리 소재 중국투자 확대

센트럴글래스(Central Glass)는 반도체‧배터리 소재 투자를 중국으로 전환하고 있다.

2021년 반도체 성막에 사용하는 특수가스인 육불화텅스텐(WF6)은 중국에 신규공장을 건설함으로써 처음으로 해외생산을 시작하고, LiB(리튬이온전지) 전해액 원료를 생산하는 중국 합작공장도 증설할 계획이다.

센트럴글래스는 2020년 코로나19 사태 속에서도 LiB 전해액과 반도체용 특수가스 출하량이 증가했고 2021년 이후 성장이 이어질 수 있도록 해외공장을 중심으로 생산능력 확대를 결정했다.

반도체 텅스텐 배선 소재인 WF6는 우베(Ube)에서만 생산하고 있으나 2021년 중국 공장을 건설함으로써 해외생산을 시작할 방침이다. 2018년 중국 화학 메이저 Zhejiang Juhua의 관계사인 Zhejiang Ruiheng Electronic Materials와 설립한 합작기업을 통해 생산하는 것으로 알려졌다.

WF6 생산능력은 우베 공장을 포함해 총 1100톤으로 확대할 예정이다.

전해액 원료인 육불화인산리튬(LiPF6)은 2022년 3월 이전에 중국 합작공장 증설을 확정할 방침이다.

센트럴클래스는 중국 Guangzhou Tinci Materials Technology 자회사와 합작으로 LiPF6를 생산하고 있으며 최근 풀가동 상태에 도달함에 따라 확장을 검토하고 있다.

LiB 전해액은 체코에서 생산능력 2만톤 이상 공장을 가동하고 있으며 No.3 라인 건설을 준비하고 있다. 체코 공장은 2020년 여름 No.2 2만톤을 완공함으로써 수직계열화했고 수요에 맞추어 추가 증설을 추진하고 있다. (강윤화 선임기자: kyh@chemlocus.com)