화학산업, xEV‧반도체‧OLED 중심으로 이동

글로벌 화학산업은 포스트 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 시대에 맞춰 전기자동차(xEV), ICT용 반도체, OLED(Organic Light Emitting Diode) 수요를 중심으로 성장할 것으로 예상된다.

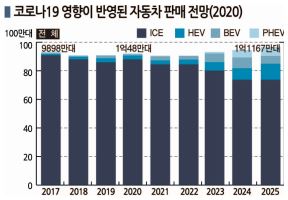

자동차는 글로벌 환경규제 강화에 따라 전기자동차로 중심이 이동하는 가운데 200년 코로나19 사태를 기화로 생산 및 수요 감소로 전환되고 있으며 2021년에는 생산량이 9000만대를 밑돌 것이 확실시되고 있다. 중국은 GDP(국내총생산) 성장률이 5%를 밑돌 것으로 예상되고 있음에도 자동차 생산이 크게 줄어들지 않고 있으나 미국, 유럽은 침체국면으로 전환되고 있다.

자동차는 글로벌 환경규제 강화에 따라 전기자동차로 중심이 이동하는 가운데 200년 코로나19 사태를 기화로 생산 및 수요 감소로 전환되고 있으며 2021년에는 생산량이 9000만대를 밑돌 것이 확실시되고 있다. 중국은 GDP(국내총생산) 성장률이 5%를 밑돌 것으로 예상되고 있음에도 자동차 생산이 크게 줄어들지 않고 있으나 미국, 유럽은 침체국면으로 전환되고 있다.

xEV 판매비중은 2020년 3.4%에서 2027년 24.4%로 크게 상승할 것으로 예상된다.

반도체는 코로나19 이후 언택트 시대에 접어들어 집과 개인의 공간이 중시되고 건강, 게임 등 ICT 수요가 늘어나며 V자 곡선을 그릴 것으로 판단되고 있다. 글로벌 반도체 시장은 2020년 4090억달러에서 2027년 7170억달러로 연평균 7.3% 성장할 것으로 예상되고 있다.

디스플레이는 중국 부진으로 생산, 수요가 모두 감소한 후 점진적 회복이 예상되며, 대화면 OLED가 성장을 주도할 것으로 예상된다. 다만, 2020년에는 예상과는 다르게 중국을 중심으로 LCD(Liquid Crystal Display) 수요가 건재한 것으로 나타나 디스플레이 생산기업들이 갈피를 잡지 못하고 있다.

미국‧중동, 에탄 베이스로 중국‧동남아 공략 가속화

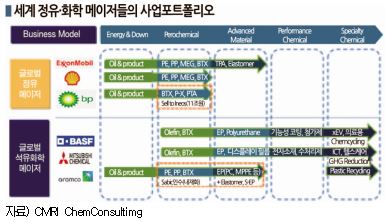

글로벌 석유화학 시장은 중국 시장을 놓고 미국과 중동이 경쟁하는 구도가 정착되고 있다.

미국은 셰일가스(Shale Gas) 베이스 ECC(Ethane Cracking Center)를 중심으로 투자를 확대하고 있다.

코로나19 사태 장기화로 일부 신증설 프로젝트를 연기하고 있으나 규모화를 계속하고 있으며 유동성 문제로 프로젝트를 중단한 PPTGC(PTT Global Chemical), 사솔(Sasol) 등도 합작 파트너 물색에 집중하고 있다.

미국은 국제유가가 배럴당 40-50달러 수준으로 하락하면서 에탄 베이스의 경쟁력이 하락해 2020년에는 아시아 수출이 주춤했으나 국제유가가 60달러를 넘어서면서 경쟁력이 살아나고 신증설을 재개함으로써 2021년부터는 아시아 수출을 적극화할 것으로 예상되고 있다.

중국은 에틸렌(Ethylene), 프로필렌(Propylene), 부타디엔(Butadiene) 등 기초유분 생산을 확대하고 있으며 합성수지, 합성고무, 합섬원료 등 범용제품의 자급률 제고에 집중하고 있지만 제14차 5개년계획을 진행하면서 고기능성 폴리머, 스페셜티 케미칼로 진화를 꾀하고 있다.

범용은 정유-석유화학-신소재로 이어지는 수직계열화 투자를 통해 자급률 확대에 집중하고 있으며, 스페셜티 케미칼은 중국제조 2025를 통해 전기자동차, 반도체를 뒷받침할만한 고기능성 폴리머, 공정케미칼 육성을 추진하고 있다.

전기자동차는 중국 정부의 적극적인 지원과 글로벌 합작을 통해 적극 육성한 결과, 전기자동차 배터리 출하량이 세계 1위로 올라섰고, 반도체는 반도체 굴기 정책을 통해 투자를 확대하고 있지만 공정 낙후, 높은 원가, 전문인력 부족에 미국의 견제까지 더해져 성장이 다소 지연되고 있는 것으로 평가된다.

일본은 석유화학기업들이 벤처투자 통해 첨단 유망소재 선점에 나서고 있다.

AR(증강현실), VR(가상현실), 홀로그램 디스플레이 등 인간 삶의 질을 향상시키는 소재, 5G(5세대 이동통신), 전력 반도체 등에 대한 투자를 확대하고 있고, 첨단 유망 소재‧부품‧장비 기술을 보유한 중견기업을 인수해 미래 경쟁력을 확보하는 전략을 강화하고 있다.

유럽은 바스프(BASF)를 중심으로 화학기업들이 전기자동차 성장에 대비해 모바일 소재 투자를 확대하는 한편으로 켐사이클링(ChemCycling)이 화두로 대두되고 있다. 바스프는 앞으로 기능성 화학제품‧소재, 배터리 투자를 확대하고 성장지역인 아시아 투자에 집중할 계획이다.

중동은 ECC 베이스 에틸렌‧PE 부문의 경쟁력을 바탕으로 중국, 유럽 시장 공략을 강화하고 있다.

사빅(Sabic), 아람코(Saudi Aramco) 등 사우디 메이저들은 ECC 이용률을 70% 내외로 유지함으로써 에틸렌의 원가 경쟁력을 확보하고 있으며 중국 PE 수입시장 점유율을 50% 이상으로 끌어올리는 한편으로 코스트 경쟁력이 떨어져 생산을 줄이고 있는 유럽 시장도 적극 공략하고 있다.

범용 중심에서 스페셜티로 전환해야…

반면, 국내 석유화학산업은 나프타(Naphtha) 베이스로 미국, 중동에 비해 경쟁력이 떨어져 대응책 모색이 요구되고 있다.

국내 화학산업은 석유화학 수출을 통해 성장했고 앞으로도 당분간 규모화 전략에 집중함으로써 중국 시장의 성장성에 따라 명암이 좌우될 것으로 판단된다.

국내 화학산업은 석유화학 수출을 통해 성장했고 앞으로도 당분간 규모화 전략에 집중함으로써 중국 시장의 성장성에 따라 명암이 좌우될 것으로 판단된다.

석유화학산업은 2019년 기준 설비투자가 4조2000억원으로 자동차 8조7000억원을 밑돌았지만 매출 증가율이 6.4%로 자동차를 앞지른 것으로 나타났다. 하지만, 생산량이 국내수요의 2배 이상으로 많아 수출 의존도가 50% 상회함으로써 외부 여건에 따라 매출과 수익이 좌우되는 한계를 내포하고 있다.

특히, 범용 중심으로 신증설을 장기화한 끝에 생산량의 절반을 수출하고 있고 수출량의 44%가 중국에 편중돼 있는 구조적인 문제점을 내포하고 있다.

석유화학기업 대부분이 스페셜티 개발보다는 규모화에 집중한 투자함으로써 앞으로 다가올 저수익 시대에 대한 대비가 부족한 것으로 평가되고 있다.

글로벌 석유화학 시장은 중국, 미국, 유럽, 중동 메이저들과 국내 정유기업까지 진입함으로써 5년 이내에 대격변이 있어날 것으로 예측되고 있으며 재활용, 친환경 요구에 따른 환경비용, 통상규제에 따른 부대비용 등 수익성 악화 요인이 더해질 가능성이 높게 나타나고 있다.

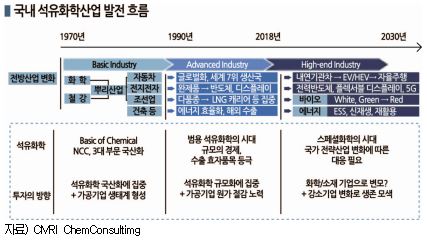

석유화학은 범용, 규모화, 수출의 시대가 지나가고 있고 2020년 이후에는 첨단산업으로 전환되는 중요한 과도기를 맞고 있으며, 다운스트림과 생태계의 변화에 맞춰 원료‧소재를 개발함으로써 성장을 모색해야 할 것으로 판단된다.

모빌리티‧반도체‧ICT‧헬스케어‧바이오화학으로…

화학산업은 미래 첨단산업과의 동반 성장을 위해 모빌리티, 반도체, ICT(5G통신), 헬스케어, 바이오화학이 부상하고 있다.

자동차산업은 코로나19로 주춤거리고 있지만 xEV가 대세이고 핵심 소재의 자립도를 50%에서 80%로 높임은 물론 전고체전지, 방열소재, EMI(전자파 간섭)용 도전성 폴리머, 전장 소재의 육성이 요구되고 있다.

반도체산업은 국내 생산 112조원 중 70%가 메모리반도체이고 앞으로 연평균 11.9% 성장하나 시스템반도체 육성이 필요하고 M&A(인수합병), 포트폴리오 개편을 통해 국산화 노력을 강화해야 한다는 주장이 제기되고 있다.

5G 및 ICT는 일본산 수입에 의존하고 있는 세라믹스를 국산화해 표준을 확보할 필요성이 제기되고 있다.

헬스케어는 국내 의료기기 분야에서 앞으로도 연평균 9.8% 성장할 것으로 예상돼 목표를 명확히 설정한 후 전략적 접근이 요구된다.

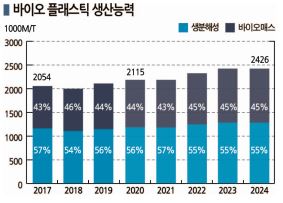

바이오화학은 기술중심 1세대 구조조정기를 거쳐 본궤도에 진입할 것에 대비해야 하고, 생분해성 플래스틱은 PBAT(Polybutylene Adipate-co-Terephthalate), PLA(Polylactic Acid), 전분(Starch) 플래스틱이 88%를 차지하고 있으나 범용 및 EP(엔지니어링 플래스틱)의 바이오화가 뚜되고 있다.

바이오매스 플래스틱은 PE, PA(Polyamide) 비중이 53%를 차지하고 있고, 글로벌 생산능력이 2019년 212만톤에서 2024년 243만톤으로 확대될 것으로 예상된다. (김은진 수석연구원, 박한솔 선임연구원)

표, 그래프: <코로나19 영향이 반영된 자동차 판매 전망(2020), 세계 정유·화학 메이저들의 사업포트폴리오, 국내 석유화학산업 발전 흐름, 바이오 플래스틱 생산능력>