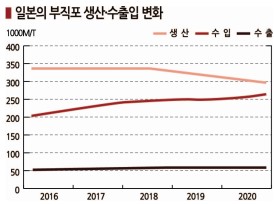

일본, 생산량 30만톤 이하로 감소 … 해외생산 확대에 고부가화

부직포 수급이 크게 변화하고 있다.

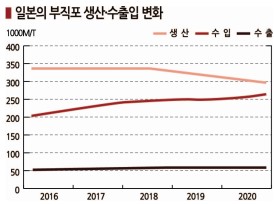

일본 부직포 시장은 2008년 리먼 브라더스 사태 영향을 받아 2009년 생산량이 30만톤 아래로 감소했고 이후 잠시 증가했으나 2019년부터는 미국-중국 무역마찰 영향으로 다시 역성장을 계속하고 있다.

2020년에는 그동안 수요 증가를 견인해온 생활 관련과 의료‧위생 용도 성장세가 둔화됐고 자동차와 산업자재용 수요가 격감함에 따라 생산량이 30만614톤으로 전년대비 6.5% 급감했고 2021년에도 수요 환경이 호전되지 않아 30만톤 이하를 기록한 것으로 추정된다.

반면, 수입량은 2010년 10만톤을 넘어선 후 계속 증가하고 있으며 2020년에는 26만9200톤으로 6.6% 급증하며 일본 생산량에 육박하고 있다. 수입국은 대부분 아시아 지역이고 중국산이 절반 정도를 차지하고 있는 것으로 알려졌다.

중국은 부직포 생산량이 세계 전체의 40%에 달하고 있으며, 특히 PP(Polypropylene) 스펀본드 생산을 대폭 확대하고 있다. PP 스펀본드는 기저귀와 의료용‧가정용 마스크에 대량 투입되고 있다.

기저귀는 중국 등 주요 소비국에서 일본을 포함한 해외 생산기업의 생산 확대를 타고 수요가 증가하고 있고 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 여파로 수요가 급증한 마스크도 중국이 생산을 확대하며 수요 증가세가 이어지고 있다.

일본은 중국산 마스크 수입량이 2019년 49억장에서 2020년 94억장으로 2배 가까이 급증했다. 중국이 세계 최대 마스크 수출국으로서 저가에 공급함에 따라 유입량 증가가 멈추지 않고 있는 것으로 알려졌다.

가격경쟁이 치열한 기저귀나 마스크 시장에서도 중국 PP 스펀본드 생산기업이 압도적인 코스트 경쟁력으로 시장을 장악하고 있어 일본 부직포산업은 중국산 부직포와 전방제품에 큰 영향을 받고 있다.

일본 산업계를 강타한 국제유가 폭등에 따른 원료가격 급등과 코로나19 여파로 폭등한 물류비용 등도 부직포 생산기업들의 수익성을 위협하고 있다.

미쓰이케미칼(Mitsui Chemicals), 유니티카(Unitika), 도요보(Toyobo), 쿠라레쿠라플렉스(Kuraray Kuraflex) 등 부직포 생산기업들은 공급 안정화를 위해 가격 인상에 나서고 있으나 전방산업에서 저가의 수입제품이 대거 유입되며 가격경쟁이 치열해짐에 따라 가격 전가가 어려운 것으로 알려졌다.

일본기업들은 고부가가치화를 추진해왔으나 저가의 수입제품이 대량 유입되는 가운데 수익성을 유지하기 위해 신규 용도 개척이 급선무라는 판단 아래 해외 진출에 박차를 가하고 있다.

일본 부직포 생산기업들의 해외 생산량은 2018년 32만톤, 2019년 31만톤, 2020년 32만톤 등으로 일본 생산량과 비슷한 수준을 나타내고 있다.

자동차, 기저귀 등 부직포 수요기업들이 해외 생산을 확대하고 있고 아시아 신흥국 경제가 발전하면서 부직포 수요가 증가하고 있는 것도 일본의 해외 생산 확대에 영향을 미치고 있다.

부직포는 중량이 가벼워 해외로 해상수송하는 것보다 소비지에서 바로 육상수송하는 것이 적합해 앞으로도 일본시장의 성장을 기대할 수 없는 가운데 일본기업들은 해외 생산을 확대함으로써 현지 수요 확보에 주력할 것으로 예상된다.

부직포 용도 가운데 자동차용은 급격한 변화를 맞고 있다.

자동차 전동화가 진전되면서 대용량‧대출력 특성을 갖춘 새로운 축전지 개발이 요구되고 있으며 성능 향상을 위한 부직포 분리막 개발이 진행되고 있다.

부직포 분리막은 LiB(리튬이온전지) 등 각종 전해액과의 친화성이 우수하고 높은 보액능력을 갖추어 배터리 리사이클 수명 향상에 영향을 미치고 있다.

다만, 일반적인 수지 분리막보다 내열성이 떨어지기 때문에 세라믹 등으로 코팅한 부직포나 내열성이 뛰어난 아라미드 섬유 부직포 등으로 내열성을 개량해야 하는 것으로 알려졌다.

전해액을 사용하지 않는 안전한 전고체전지를 구성하는 전해질 지지체로도 부직포를 사용할 수 있도록 연구개발이 이루어지고 있어 부직포 분리막 채용 확대가 기대되고 있다. (강윤화 선임기자)