한국‧일본에 이어 중국도 수소사회 실현을 위한 투자를 적극화하고 있다.

2050년 탄소중립 실현을 위해서는 화석에너지 사용을 대폭 줄일 수밖에 없어 수소에너지의 중요성이 커지고 있기 때문이다.

일본은 수소에너지로 화석에너지를 대체하겠다는 목표 아래 신에너지·산업기술종합개발기구(NEDO)가 11건의 수소 관련 연구개발(R&D) 프로젝트를 선정해 개발을 진행하고 있다. 최대 5000억엔 이상을 투입하며 그린 이노베이션 기금 2조엔 가운데 25%를 수소 분야에 할당한 것으로 파악된다.

일본은 굴삭기, 드론, 가정용 발전기 등 다양한 수소연료전지 활용을 고민하는 등 관련 연구를 활발하게 진행하고 있다.

한국은 정부가 2050년까지 수소 2800만톤을 공급하겠다고 발표한 가운데 자동차·화학기업들이 투자를 적극화하겠다고 발표했으나 2022년 들어 수소 사업을 진행하고 있다는 소식은 들리지 않고 있다.

일본은 산업계·학계 중심으로 수소에너지 개발을 선도하고 정부가 보조를 맞추는 식으로 발전하고 있는 반면, 한국은 수소자동차 인프라 기반 마련 없이 정부가 로드맵을 발표하는 등 정부가 개발을 주도하고 있다.

중국도 한국과 마찬가지로 정부가 수소 개발을 주도하고 있는 가운데 화학기업들이 뒤를 따르고 있다.

수소경제, 2050년 2조5000억달러로 성장

수소(H2)는 연소할 때 에너지와 물만 배출하는 청정에너지이고 1g당 발열량이 석유의 3배에 달해 효율성도 높은 편이다. 오염물질을 발생시키지 않으면서 효율이 좋은 최적의 에너지원으로 평가되고 있다.

선진국을 중심으로 세계 각국이 2050년 탄소중립 실현을 위한 방안으로 수소 투자를 적극화하면서 시장도 급성장하고 있다. 글로벌 컨설팅기업 딜로이트는 2050년 2조600억달러, 맥킨지는 2조5000억달러에 달할 것으로 예상하고 있다.

유럽연합(EU)은 전체 에너지에서 수소가 차지하는 비중을 현재 2-3% 수준에서 2050년까지 14%로 확대하기 위해 청정수소 생산에 최소 1800억유로를 투자할 방침이고, 미국은 2030년까지 수소자동차 보급을 120만대, 수소충전소는 4300개로 확대하는 등 수소경제 로드맵을 추진하고 있다.

일본은 2020년 12월 그린성장전략을 발표하며 수소발전 확대를 발표하고, 앞으로 10년간 3000억엔을 수소 R&D에 투자한다. 수소충전소도 현재 160곳에 불과하나 2030년까지 1000개로 확대한다.

중국도 2030년까지 수소자동차 100만대와 충전소 1000기를 설치하고 수소버스, 발전용 연료전지 연구개발을 강화하고 있다.

한국은 정부가 수소경제를 주도하고 있는 가운데 현대자동차, SK, 포스코, 롯데, 한화, 효성 등이 2030년까지 47조8000억원을 투자하겠다고 발표했다.

대표적으로 현대자동차는 2025년까지 4조원 이상을 투입하며 수소연료전지 자동차 개발을 넘어 수소연료전지 시스템 기술을 고도화함으로써 수소 생태계를 주도할 계획이다. 포스코는 수소사업을 신 성장동력으로 2050년까지 그린수소 생산 500만톤, 수소 매출 30조원을 달성하겠다는 목표를 제시했고, 친환경 수소환원제철공법 개발을 통해 2050년까지 탄소배출 제로화를 실현할 계획이다.

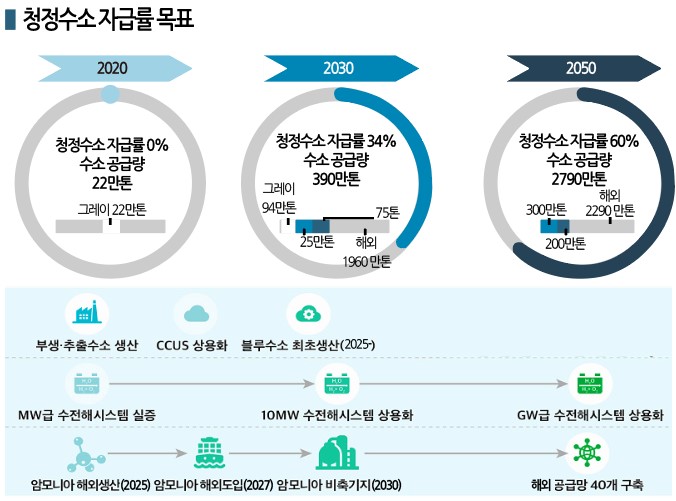

한국, 2050년 청정수소 2790만톤 공급

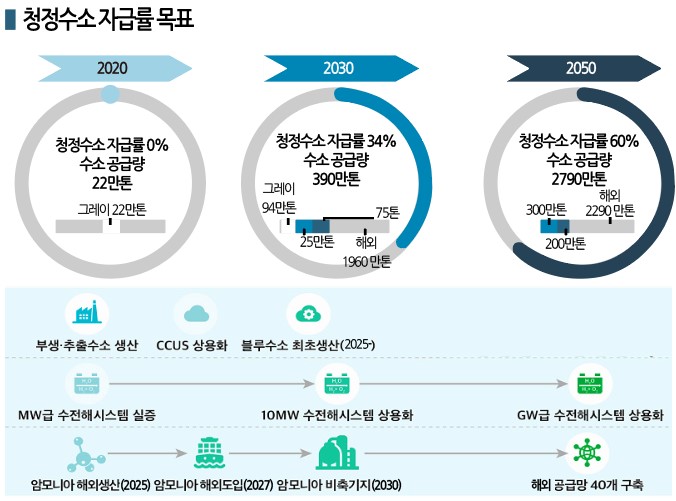

정부는 2021년 11월 청정수소경제 선도국가 도약을 목표로 제1차 수소경제 이행 기본계획을 수립하고 청정수소 생산 주도, 인프라 구축, 수소 활용의 일상화, 수소 생태계 기반 강화 등 4대 추진전략을 공개했다.

특히, 2050년 2790만톤의 수소를 100% 청정수소(그린‧블루수소)로 공급하고, 국내생산은 물론 국내 기술·자본으로 생산한 해외 청정수소 도입을 통해 청정수소 자급률을 60% 이상으로 확대할 계획이다.

재생에너지와 연계한 수전해 실증을 통해 그린수소의 대규모 생산기반을 구축하고 생산단가도 2030년 kg당 3500원에서 2050년 2500원으로 낮춘다.

동해가스전 실증 등 탄소 포집․저장(CCS) 기술 상용화 일정에 맞추어 탄소저장소를 2030년까지 9억톤 이상 확보함으로써 이산화탄소 없는 청정 블루수소를 2030년 75만톤, 2050년까지 200만톤 생산할 방침이다. 블루 암모니아는 2025년 해외 생산을 시작해 2027년 도입을 시작한다.

수소를 활용하기 위해서는 석탄·LNG(액화천연가스) 발전소와 산업단지 인근에 수소항만을 건설하고, 항만시설 사용료‧임대료 감면 등 인센티브를 통해 선박·차량·장비 등을 수소 기반으로 전환해나가며, 수소 생산·도입 주요 거점을 중심으로 수소 배관망을 구축한다. 천연가스 파이프를 활용한 수소 혼입도 검토하고 있다.

수소충전기는 주유소·LPG충전소에 설치하는 등 융복합 충전소 확대를 통해 충전소를 2050년까지 2000기 이상 확보할 계획이다.

수소연료전지는 2027년부터 석탄에 암모니아 혼소발전, LNG·수소 혼소 등 수소발전을 상용화하고, 청정수소 발전의무화 제도(CHPS) 도입으로 뒷받침할 방침이다.

수소자동차는 2050년까지 생산능력을 526만대로 확충하고 2030년까지 내연기관차 수준으로 성능을 제고하며 선박‧드론‧트램 등 다양한 모빌리티로 수소 적용을 확대한다.

산업 부문도 신규·노후 산업단지 중심으로 수소연료 사용을 유도하고, 철강‧석유화학‧시멘트 등 온실가스 다량 배출 산업을 대상으로 수소 베이스 공정 전환과 연‧원료를 수소로 대체한다.

철강은 2040년 수소환원제철 기술을 상용화하고 2050년까지 수소환원제철로 전환하며, 석유화학은 2030년 부생가스, 2040년 청정수소 활용을 본격화하며, 시멘트는 소성로 연료를 수소로 전환한다.

정부는 수소경제 활성화를 통해 2050년 최종에너지 소비의 33%, 발전량의 23.8%를 수소로 대체함으로써 1319조원의 경제효과와 온실가스 2억톤 이상의 저감효과를 기대하고 있다.

현대자동차·포스코, 자동차·제철 수소화 투자

현대자동차그룹은 2040년을 수소에너지 대중화의 원년으로 만들겠다는 수소비전 2040을 발표하고 2028년까지 모든 상용 자동차 라인업에 수소연료전지를 적용할 계획이다.

현대자동차그룹이 공개한 3세대 수소연료전지 시스템 100kW급 시제품은 수소자동차 넥쏘에 적용된 2세대 연료전지시스템보다 부피를 30% 줄였고 트럭․버스에 적용되는 상용차용인 200kW급 시제품은 넥쏘와 부피는 비슷하나 출력은 2배가량 높였다.

가격도 50% 이상 낮출 계획이고, 2030년에는 일반 전기자동차(EV) 수준의 가격 경쟁력을 확보하는 것으로 목표로 하고 있다. 또 상용차용 고내구형 연료전지시스템은 총 주행거리를 현재의 3배 수준인 50만km 이상으로 늘릴 예정이다.

포스코그룹은 2050년 탄소중립 목표에 발맞춰 수소환원제철을 개발하고 있다.

수소환원제철은 철광석(Fe2O3)에서 산소(O2)를 분리할 때 사용하는 환원제를 석탄(3CO)에서 수소로 대체하는 것이 골자이며, 현재는 고로(용광로)에 철광석과 석탄을 넣어 섭씨 1500도 이상의 고온에서 녹이면 일산화탄소(CO)가 철광석에서 산소를 떼어내며 이산화탄소가 발생하는 반면, 환원제로 수소를 사용하면 철과 함께 물(H2O)이 나온다.

포스코는 10-20년 이내에 수소환원제철 기술을 개발하고 고로설비를 수소환원제철 설비로 단계적으로 전환해 2050년 상용화하는 것을 목표로 하고 있다. 수소환원제철이 상용화되면 포스코 제철소에서만 연간 375만톤의 수소가 필요하고 포스코에너지 발전소를 수소·암모니아 발전소로 전환하면 추가로 100만톤 이상 필요해 2050년까지 그린수소 500만톤 생산체제를 갖출 계획이다.

SK·롯데·한화는 그린·블루수소에 수전해 개발

SK그룹은 SK E&S를 중심으로 2023년부터 부생수소 베이스 액화수소를 3만톤 생산하고, 2025년부터 블루수소를 25만톤 생산할 계획이다.

블루수소는 LNG 등 화석연료를 개질해 제조한 후 탄소를 포집한 것으로, 화석연료를 사용하지 않고 재생에너지만을 이용해 생산하는 그린수소가 최종 목표이지만 경제성이 떨어져 블루수소를 징검다리로 활용할 방침이다. 국제에너지기구(IEA)는 그린수소 생산단가가 kg당 3-7.2달러로 블루수소 1.5-2.9달러 보다 2배 이상 높은 것으로 파악하고 있다.

SK E&S는 포집한 이산화탄소를 저장하는 기술(CCS)을 고도화하기 위해 한국에너지연구원과 연구개발을 진행하고 있고, 해외 천연가스전 매립도 추진할 계획이다. SK그룹은 액화수소 유통에도 나서 20205년까지 전국에 수소충전소 약 100개를 설치하는 방안을 검토하고 있다.

롯데그룹은 2040년까지 탄소중립을 달성하겠다고 선언하고 2025년까지 블루수소 16만톤을 생산한 후 2030년까지 그린수소 44만톤을 추가 생산할 방침이다.

특히, 롯데그룹은 포집한 이산화탄소를 화학제품으로 전환할 계획 아래 롯데케미칼이 여수공장에서 국내 석유화학기업 최초로 기체분리막을 적용한 CCU(이산화탄소 포집·활용) 기술을 실증하고 있다.

롯데케미칼은 실증을 거쳐 2023년까지 CCU 상용화 설비를 구축해 6만톤 이상의 이산화탄소를 포집할 계획이며, 대산공장과 울산공장까지 관련 설비를 확대해 20만톤 이상의 이산화탄소를 활용할 계획이다. 촉매를 이용해 이산화탄소를 EO(Ethylene Oxide), PO(Propylene Oxide)와 반응시켜 PC(Polycarbonate)를 생산하고 이산화탄소를 드라이아이스나 반도체 세정액 원료로도 제조하는 방안을 검토하고 있다.

한화그룹은 수소를 생산한다는 목표 아래 수소혼소 발전을 주목하고 있다.

가스터빈은 LNG를 투입해 전기를 생산하는 반면 수소혼소 발전은 LNG와 수소를 혼합해 가스터빈을 돌리며 한화임팩트가 세계 최고 수준인 혼소비율 5대5를 실증하고 있다.

한화그룹은 물을 전기분해해 수소를 생산하는 수전해 기술 개발도 적극화하고 있다.

한화솔루션은 기존 수전해 기술의 단점을 보완한 차세대 음이온 교환막 수전해 기술(AEMEC)을 개발하고 있다. 수전해 기술은 알카라인 수전해(AEC), 양이온 분리막 수전해(PEMEC), 음이온 교환막 수전해로 구분되고 AEC는 가장 기술이 성숙한 단계이지만 생산성이 낮고 재생에너지와의 연계가 어렵다는 문제가 있는 반면 PEMEC는 생산성은 뛰어나나 이리듐과 같은 가격이 높은 소재를 사용해야 해 가격 경쟁력이 떨어지는 단점이 부각되고 있다. 한화솔루션은 2가지 기술의 장점을 결합한 음이온 교환막 수전해 기술을 2024년 상용화할 계획이다.

일본, 수소 사용량 확대에 생산단가 대폭 인하

일본 정부는 2000년대 초반부터 수소경제를 주목했고 2017년 4월 수소 기본전략을 발표하고 구체적인 중장기 목표를 제시했다.

수소 기본전략에 따라 2017년 기준 200톤 수준인 수소 사용량을 2020년 4000톤, 2030년 30만톤으로 확대하고, 공급단가는 2017년 기준 노멀입방미터당 100엔에서 2030년 30엔으로 낮추며, 수소충전소는 100개에서 2030년 900개로 늘릴 계획이다. 수소자동차는 2000대에서 80만대, 수소버스는 5대에서 1200대로 확대한다.

일본은 수소자동차는 물론 가정용 연료전지 보급을 적극화하고 있다. 주택과 아파트에서 직접 수소를 생산·발전해 보급을 확대하는 것을 목표로 가정용 연료전지인 에너팜(Ene-farm)을 약 25만대 설치한 가운데 2020년 140만대, 2030년 530만대로 확대해 일본 가정의 10%에 보급할 계획이다. 에너팜은 수소와 산소의 화학반응으로 발생한 전기와 열을 이용하며 전기는 가전제품에, 열은 온수 생산에 투입한다.

도요타는 1992년부터 수소자동차를 개발하기 시작했다. 1996년 수소자동차 시험 모델을 선보였고, 2002년 12월 수소 스포츠유틸리티자동차(SUV)를 일본과 미국에서 한정 판매했다. 2014년 12월 본격적인 수소자동차 미라이를 출시했다. 도요타는 2020년 수소자동차 3만대 생산을 준비하고 있으며, 혼다도 2016년 중형 세단 스타일 수소전기자동차 클래리티를 시판했다.

수소충전소 보급도 활발해 2016년 간사이국제공항에 수소충전소를 구축했고, 2018년 오사카국제공항에도 수소충전소를 착공했다.

수소발전은 2020년대 후반부터 도입하는 등 대규모 수소 공급 시스템을 구축할 방침이다. 2018년 1월 고베(Kobe)에서 수소를 이용해 대량 발전을 하는 실험을 진행하고 있다. 일본은 태양광 발전이 활발한 오스트레일리아와 브루나이에서 수소를 수입할 계획이다.

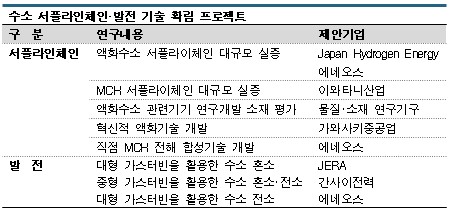

NEDO, 수소 프로젝트에 5000억엔 투입

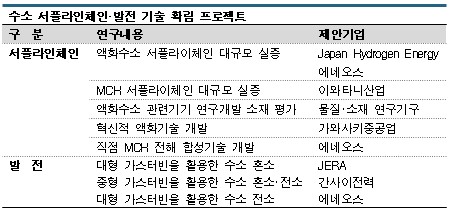

NEDO의 그린 이노베이션 기금은 혁신적인 탄소중립 기술을 개발하는 18개 분야 프로젝트에 최대 10년 동안 지원하며 수소와 관련해서는 대규모 수소 서플라이체인 구축, 재생에너지 베이스 전력을 활용한 수전해 수소 제조 등 11건의 프로젝트를 지원한다.

가와사키중공업(Kawasaki Heavy Industries)이 수소사업을 진행하기 위해 설립한 Japan Hydrogen Energy와 에네오스(Eneos), 이와타니산업(Iwatani) 3사는 수소 제조부터 운반, 도입기지까지 액화수소를 중심으로 서플라이체인을 구축할 계획이다.

2030년 수소 가격 kg당 30엔을 달성하기 위해서는 선제적으로 저렴한 해상수송 기술을 실현해야 한다고 판단하고 기존의 32배인 16만입방미터 탱크를 탑재한 액화수소 운반선, 기존의 30배인 5만입방미터급 육상용 액화수소 탱크 상용화를 추진하고 있다.

가와사키중공업이 2019년 건조한 액화수소 운반선 수소프런티어는 2022년 2월3일 오스트레일리아 남동부 빅토리아의 헤이스팅스 항구를 떠나 서태평양 9000km 항로를 북진한 끝에 2월25일 고베항에 도착했다.

5억달러를 투자하는 일본·오스트레일리아 수소에너지 공급망(HESC) 사업의 첫 성과로 평가된다.

수소프런티어는 전장 116m, 선원 25명의 8000톤급 선박으로 대양을 건너 액화수소 운송이 가능한지를 검증했다. 1250평방미터 특수탱크에 50톤의 액화수소를 실은 것으로 알려졌다.

본격적으로 수소 교역에 나설 운반선은 4만입방미터 격납 탱크를 4개 갖추며 가와사키중공업이 2020년대 중반까지 건조할 계획이다.

에네오스 단독으로도 수소 캐리어로 사용되는 MCH(Methyl Cyclohexane)를 상용화하고 2030년 수소 가격 30엔 달성을 위해 수만톤급의 상업 플랜트 건설을 위한 실증실험을 추진한다.

에네오스는 물과 톨루엔(Toluene)만으로 MCH를 직접 합성하는 MCH 직접공법 상용화를 목표로 2027년까지 현재의 500배에 달하는 5MW(수소 생산능력 환산 400톤)급 MCH 생산설비를 건설할 방침이다.

이산화탄소 프리 수소 생산설비와 MCH 생산설비는 해외에 건설하고 에네오스의 정유공장에서 탈수소 처리해 파이프라인을 통해 인근 수요기업에게 공급하는 종합 서플라이체인을 구축한다.

수소발전과 관련해서는 도쿄전력(Tokyo Electric Power)과 주부전력(Chubu Electric Power)이 50대50 비율로 합작한 JERA가 대형 가스터빈을 이용하는 수소 혼소를, 에네오스는 정유공장의 대형 가스터빈을 이용하는 수소 전소를, 간사이전력(Kansai Electric Power)은 중형 가스터빈에서 혼소 및 전소 실험을 추진한다.

모든 프로젝트는 연소의 안정성 검증을 중심으로 진행하며, 에네오스는 MCH 서플라이체인을 통해 자체 조달한 이산화탄소 프리 수소를 이용하는 방안을 검토하고 있다.

일본은 2050년 수소 공급단가를 kg당 20엔 이하로 낮출 수 있는 혁신기술 개발을 추진하고 있다.

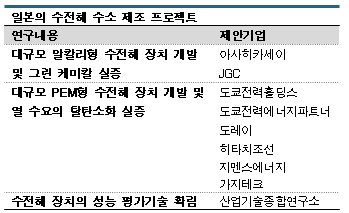

그린수소로 암모니아‧메탄올 생산 추진

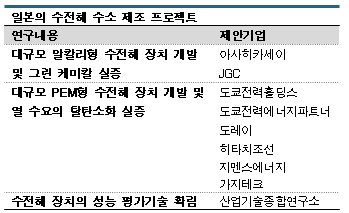

아사히카세이(Asahi Kasei)와 JGC는 일반 가정 약 20만세대의 소비전력량에 해당하는 100MW급 알칼리 수전해 장치 개발을 추진하고 있다.

특히, 수전해 장치에서 생산하는 그린수소와 공기 중 질소, 배기가스 중 이산화탄소를 합성시켜 암모니아(Ammonia), 메탄올(Methanol) 등 화학제품을 제조하는 그린케미칼 플랜트 실증을 준비하고 있다.

전해조를 병렬로 설치해 대규모화하는 모듈화 기술과 전해조 부품‧소재 관련 기술을 먼저 개발한 후 아사히카세이가 보유한 세계 최대 10MW급 전해장치를 도입한 후쿠시마 수소에너지 연구필드(FH2R)에서 중규모 실증실험을 실시하고 그린수소를 원료로 화학제품을 제조하는 프로세스 전체를 최적화하는 통합 제어 시스템을 개발할 계획이다.

2025년까지 100MW급 알칼리 수전해 장치와 그린케미칼 플랜트의 상세설계를 완료하고, 2027년 이후 모듈화 기술을 통해 40MW급 전해장치를 설치하고 화학제품을 합성하는 대규모 실증실험을 실시할 방침이다.

일본에서 수소 제조기반을 확립하고 해외 수요를 확보하기 위해서는 알칼리 수전해 장치 코스트를 현재의 kW당 14만4000엔에서 2030년까지 5만2000엔으로 60% 낮추어야 할 것으로 판단하고 있다.

2030년까지 수소충전소 1000곳으로…

일본은 수소 생산과 더불어 수소를 공급하기 위한 수소충전소 확충에 박차를 가하고 있다.

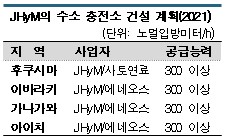

일본 정부는 2050년 탄소중립 실현을 위해 2030년까지 수소충전소를 1000곳 설치할 예정이며 앞으로 늘어날 것으로 예상되는 상용 연료전지자동차(FCV) 충전설비 확대에도 총력을 기울이고 있다.

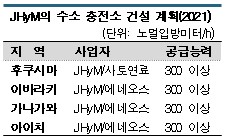

다만, 수소충전소 확충을 위해서는 먼저 수소 도입 코스트 감축과 관리‧운영 효율화 등 과제 해결이 요구되고 있어 수소스테이션네트워크합동기업(JHyM) 참여기업에게 수소충전소 신규 설치와 관련된 초기비용 및 운영비용을 보조해줌으로써 신증설을 촉진할 방침이다.

JHyM은 도쿄(Tokyo), 아이치(Aichi), 오사카(Osaka), 후쿠오카(Fukuoka) 4대 도시권을 중심으로 수소충전소 설치지역을 늘려가며 전국에 최적화된 공급체제를 마련할 계획이다.

일본은 2021년 8월8일 기준 수소충전소를 154곳 설치했으며 JHyM이 설립된 후 3년 동안 59곳이 설치에 참여한 것으로 알려졌다.

JHyM 회원은 인프라 사업자 16사를 포함해 26곳이며 신규회원 모집에 주력하고 있다. 2021년에는 에네오스가 이바라키(Ibaraki), 가나가와(Kanagawa), 아이치에 수소충전소를 설치했다.

JHyM은 2018년부터 2021년까지 1차 수소충전소 정비 계획을 추진할 예정이었으나 일본 정부가 최근 탄소중립 선언과 그린성장 전략, 에너지 기본계획을 개정함으로써 관련 정책이 변화할 가능성이 있다고 판단하고 계획기간을 2022년 말로 연장했다.

1차 계획기간에 수소충전소 80곳을 건설할 예정이었으나 1년을 연장한 만큼 추가 건설을 계획하고 있다.

일본 정부는 수소충전소의 압력을 82MPa 이하로 유지할 것을 요구했으나 최근 87.5MPa로 완화하거나 주유소(휘발유)와 병설해도 인정하는 방향으로 정책 수정을 검토하고 있으며, JHyM은 관련 규제가 완화되면 충전소의 초기 설치 코스트가 낮아질 것으로 기대하고 있다.

일본은 2020년까지 연료전지자동차 판매대수를 4만대로 늘릴 계획이었으나 2021년 8월 기준 6000대에 그친 것으로 파악되고 있다.

연료전지자동차는 전기자동차(EV)와 비교했을 때 충전시간이 짧고 1회 충전당 주행거리가 길다는 점에서 상용차로 활용될 잠재력이 더욱 우수한 것으로 평가되고 있어 자동차기업, 운송기업, 편의점 등이 공동 실증실험을 통해 연료전지자동차 확대에 박차를 가하고 있으며 JHyM은 수소충전소 설치를 가속화함으로써 연료전지자동차 보급을 지원할 계획이다.

일본 정부는 연료전지자동차를 구매할 때 보조금을 지원하고 있으며 소비자들도 친환경 자동차 구매를 선호하고 있어 자동차기업들도 SUV 등 인기 차종을 중심으로 연료전지자동차 전환을 서두르고 있다.

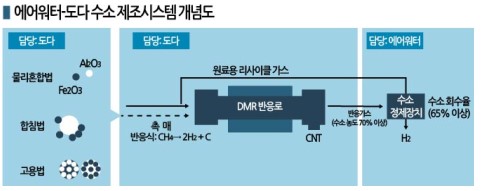

에어워터, DMR 활용 청록수소 생산

수소 제조공법으로는 메탄(Methane) 직접개질공법(DMR: Dry Reforming of Methane)이 부상하고 있다.

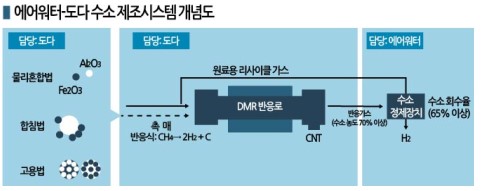

에어워터(Air Water)와 도다(Toda)는 철계 촉매를 사용하는 DMR을 활용해 새로운 수소 제조시스템을 개발하고 있다.

2021년 7월 NEDO의 수소 이용 등 선도 연구개발 사업/탄화수소를 활용한 이산화탄소 배출 없는 수소 제조기술 개발 위탁사업 프로젝트로 채택됐고 2023년 2월까지 순도 99.99% 이상의 수소를 추출하고 부생성물로 CNT(Carbon Nano Tube)를 얻을 수 있는 고효율 수소 제조시스템을 완성하겠다는 목표를 세우고 있다.

2024년경 1호 플랜트를 가동하고 2026년까지 DMR 반응로의 가열연료로 신재생에너지를 도입해 청록수소로 공급할 계획이며 CNT 판매와의 조합을 통해 수소 제조코스트를 2030년 노말입방미터당 20엔으로 크게 낮출 수 있을 것으로 기대하고 있다.

도다는 DMR 반응용 고활성 철계 촉매 설계 및 철계 반응로 사양‧제어기술, CNT 성능 평가 등을 맡고 있다. 철계 촉매 개발을 위해 물리혼합공법을 중심으로 합칩공법과 고용공법 등 조정 사양을 최적화할 예정이며 CNT 용도 개척에도 주력하고 있다.

에어워터는 수소 고효율‧고순도 정제 프로세스 확립을 추진한다. 기존 수소 발생장치에 채용된 흡착분리기술을 활용하면서 원료용 메탄 리사이클 실증을 위해 막 분리 기술 적용도 검토하고 있다.

도다의 오타케(Otake) 공장에 파일럿 장치를 도입하고 100시간 이상 연속실험을 실시할 예정이다.

수소는 생성될 때 환경부하에 따라 그레이, 블루, 터키(청록), 그린 등으로 구분하며, 에어워터와 도다는 메탄 열분해를 통해 수소를 생산하고 부생물로 이산화탄소가 아닌 고체 탄소를 생성하는 청록수소 생산을 목표로 하고 있다.

부생성물인 CNT 판매를 활용하면 일본 정부가 수소 기본전략에서 2030년 목표로 설정한 수소 제조코스트 30엔 이하도 실현 가능할 것으로 기대하고 있다.

중국, 그린수소 설비투자 강화한다!

중국은 그린수소 생산‧이용을 본격화하고 있다.

중국 자본은 물론 해외자본까지 끌어들여 풍력이나 태양광 베이스 재생에너지로 운영하는 대형 수전해 장치를 잇달아 가동하고 있으며 수소를 원료나 수소자동차 연료로 이용하는 움직임을 가속화하고 있다.

중국 정부는 경제적으로 서로 연계된 베이징(Beijing), 톈진(Tianjin), 허베이성(Hebei) 등 징진지 지역에서 수소에너지 보급을 위한 자원 상호이용 및 민관 연계를 추진하고 있다.

시진핑(習近平) 중국 국가주석의 의지에 따라 정비가 진행되고 있는 허베이성 중부의 하이테크 신도시 슝안(Xiongan)이 대표적이며, 베이징으로부터 200km 서쪽에 위치한 장자커우시(Zhangjiakou)가 유일한 국가급 재생에너지 모델지구로 지정돼 슝안 신도시를 포함한 징진지 지역에 재생에너지 전력을 공급하고 있다.

장자커우시는 일조시간과 풍속이 재생에너지 발전에 적합해 현재 2300만kW의 발전능력을 갖추고 있으며, 그린수소 생산 확대와 그린수소를 활용하는 환경부하 저감형 산업 발전에 주력하고 있다.

쉘(Shell)은 장자커우시에서 전해장치 운영에 필요한 전력을 육상풍력으로 충족하고 있으며, 송배전을 담당하는 국유기업 국가전력망공사(State Grid)는 재생에너지 전력 대량 도입을 위해 장자커우시 주변에서 스마트 그리드 정비를 추진하고 있다.

쉘은 2022년 1월 말 장자커우 전해장치를 가동했고 베이징 겨울올림픽 기간에 장자커우 일대 경기장에서 사용하는 600대의 연료전지자동차(FCV)에 그린수소를 공급한 것으로 알려졌다.

장치 출력은 20MW로 대형이며 올림픽이 끝난 후에도 장자커우시나 인근 지역의 대중교통수단에 연료로 공급함으로써 교통 시스템의 탈탄소화를 지원할 방침이다.

쉘이 추가 투자를 통해 2024년까지 전해장치 출력을 60MW로 확대하며, 현지기업 하이파워(Hypower)가 출력 10MW 전해장치를 가동함으로써 장자커우시를 지원할 것으로 알려졌다.

톈진시에서는 2021년 말 Tianjin Bohai Chemical이 자유무역 시험구에서 수소 스테이션 가동에 들어갔다.

톈진시는 대규모 항만시설 및 인근 공장군이 연계된 수소 생산‧활용을 통해 중앙정부의 탄소중립 관련 쌍탄목표 달성을 추진하고 있다.

자유무역구의 빈하이(Binhai) 신구에서는 2021년 말 LNG 터미널 2기 확장 공사를 완료했으며 천연가스를 원료로 제조하는 블루수소 제조가 가능할 것으로 알려졌다.

다만, 블루수소는 제조할 때 이산화탄소가 부생되기 때문에 탄소 포집‧저장‧이용(CCUS) 인프라 정비가 요구되고 있다.

다른 지방정부들도 그린수소 투자를 적극화하고 있다.

허베이성 탕샨시(Tangshan)는 2021년 11월 수소에너지 발전 계획을 발표하고 2025년까지 전해장치를 통한 그린수소 생산능력을 480MW 이상, 연간 3만톤 이상으로 확대하겠다고 선언했다.

윈난성(Yunnan) 리장시(Lijiang)는 총 200억위안의 그린수소 프로젝트를 시작했으며 280GW급 태양광‧풍력발전소와 함께 수소 생산능력 5만톤 공장을 건설할 방침이다.

Baofeng, 30MW 전해설비로 석탄화학 대제

온실가스(GHG) 배출량과 물 사용량이 많은 석탄화학 메이저들도 중앙정부의 에너지 규제에 대응하기 위해 대규모 그린수소 생산기지 건설에 나서고 있다.

지방 정부들도 투자를 지원하고 있어 스마트 그리드 정비와 운영 코스트 감축이 진행된다면 그린수소 보급 속도가 더욱 빨라질 것으로 예상된다.

중국에서 석탄산업이 발전한 내륙부 닝샤후이족자치구는 2021년 4월 인촨시(Yinchuan)에서 1기 기준 세계 최대 출력인 30MW급 전해장치 가동을 시작했다.

인촨시에서 석탄화학 사업을 영위하고 있는 Ningxia Baofeng Energy가 석탄을 가스화해 얻은 수소를 원료로 메탄올을 제조한 다음 올레핀, 폴리올레핀(Polyolefin), MTBE(Methyl tert-Butyl Ether) 등을 생산한다.

전해장치 가동에 맞추어 메탄올과 폴리올레핀 생산에 사용하는 수소, 석탄 가스화에 필요한 산소 일부를 물로 전환함으로써 석탄 사용량을 25만톤, 이산화탄소 배출량은 45만톤 감축한 것으로 알려졌다.

Ningxia Baofeng Energy는 전해장치 가동을 위해 태양광 발전소도 함께 건설했다.

전해장치의 수소 생산능력은 시간당 2만입방미터이고 1입방미터당 제조코스트가 1.34위안(약 240원) 수준이어서 가격 경쟁력이 매우 높은 것으로 평가되고 있다.

중국 정부는 석탄화학 사업을 유지하는 조건으로 에너지 절감 및 배출량 기준을 단계적으로 높일 계획이어서 석탄화학기업들은 생존을 위해 그린수소 투자를 진행할 수밖에 없는 것으로 파악되고 있다.

사이노펙, 중국 1위 등극 목표로

중국 석유․화학 메이저인 사이노펙(Sinopec)도 수소 투자를 적극화하고 있다.

사이노펙은 현재 수소 생산능력이 390만톤으로 중국 최대이며 중국 전체 생산량의 11% 정도를 점유하고 있는 가운데 정부가 2025년까지 추진하는 제14차 5개년계획 기간에 신에너지 사업을 확대함으로써 중국 1위의 수소에너지 메이저로 도약할 계획이다.

2021년 12월 수소 생산‧공급, 저장 관련 인프라 건설․운영과 수소에너지 기술 연구개발을 담당하는 자회사 Xiongan New Energy를 설립했고 신장위구르자치구의 쿠처현(Kuqa)에서는 2022년 초 출력 1MW의 태양전지 수소 프로젝트를 시작했다. 수소 생산능력은 2만톤이다.

중국은 그린수소 보급을 확대하기 위해 전해 코스트 감축에도 적극 대응하고 있다.

수전해는 알칼리 수전해와 고체 고분자(PEM)형으로 구분되며 PEM형은 효율이 높고 장치 소형화가 가능하나 양극(산소 생성)에 이리듐, 음극(수소 생성)에 백금이나 티탄 소재를 사용해 니켈을 사용하는 알칼리 수전해보다 코스트가 높은 것으로 평가되고 있다.

PEM 확대를 목표로 전극 소재 코스트 저감에 주력하고 있다. (강윤화 선임기자: kyh@chemlocus.com)

표, 그래프: <청정수소 자급률 목표, 수소 서플라인체인·발전 기술 확립 프로젝트, 일본의 수전해 수소 제조 프로젝트, JHyM의 수소 충전소 건설 계획(2021), 에어워터-도다 수소 제조시스템 개념도 >