동남아시아의 화학‧음료 메이저들이 플래스틱 리사이클 투자를 본격화하고 있다.

동남아는 세계에서 가장 많은 양의 폐플래스틱을 해양에 배출하고 있는 지역이며 최근 각국 정부가 폐기물 감축 정책을 잇달아 내놓으며 해결을 추진하고 있다.

다만, 인도네시아와 타이가 병(Bottle)용 PET(Polyethylene Terephthalate), 포장용 폴리올레핀(Polyolefin) 리사이클 공장을 건설하고 있으나, 폐플래스틱 회수망 안정화나 지역사회와의 협력 강화 등이 요구되고 있다.

인도네시아, 음료‧식품 메이저가 리사이클 선도

인도네시아에서는 음료‧식품 메이저들이 PET 리사이클을 주도하고 있다.

프랑스 식품 메이저 다농(Danone)은 2021년 6월 베올리아(Veolia)와 함께 자바(Java)섬 동부에서 리사이클 공장을 상업 가동했으며, 미국 코카콜라(CocaCola)도 4월부터 자바섬에 다농-베올리아 공장과 비슷한 수준의 리사이클 공장을 건설하고 있다.

다농은 병 음료 브랜드 아쿠아(Aqua)를 통해 인도네시아 시장점유율 1위를 달리고 있으며 현지에서 PET병을 회수하고 고상중축합 프로세스로 기계적 리사이클(Mechanical Recycle)을 실시하는 Namasindoplas에게 위탁해 100% 재생 PET병을 생산하고 있다.

자바섬에 건설하는 새로운 리사이클 공장에서는 PET병에 사용할 식품 그레이드 재생 PET를 자체 생산할 계획이다.

인도네시아는 중국의 뒤를 이어 세계에서 2번째로 해양 폐플래스틱 배출량이 많은 국가이며 정부가 2021년 7월 폐플래스틱 회수능력을 2030년까지 현재의 3배인 430만톤으로 확대하겠다고 선언했다.

현재 인도네시아 국가규격(SNI)을 통한 식품용 재생 PET 적용기준 정비가 이루어진 상태이며 글로벌 PET 메이저인 인도라마(Indorama Ventures)도 인도네시아에 재생공장을 건설함으로써 재생소재 이용률이 높아질 것으로 전망되고 있다.

타이, PTT‧SCG 중심 화학기업 투자 선도

식품 수출대국인 타이에서는 화학기업 주도 아래 포장소재에 사용되는 폴리올레핀을 대상으로 한 리사이클 사업이 진전되고 있다.

PTT Global Chemical(PTTGC)은 2021년 말 오스트리아의 수지 포장 메이저이면서 수지 재생 관련 노하우까지 갖춘 알프라(Alpla)와 함께 식품접촉용 투입이 가능한 재생 PET와 HDPE(High-Density Polyethylene) 생산을 시작했다.

SCG(Siam Cement Group) Chemicals은 2021년 초 화학산업이 집적된 타이 동부 라용(Rayong)에서 타이 최초의 화학적 리사이클(Chemical Recycle) 실증설비를 가동했다. 수지 원료 생산능력은 4000톤이며 추후 생산능력을 확대할 계획이다.

SCG Chemicals은 프랑스 수에즈(Suez)가 타이공장을 통해 리사이클한 재생 LDPE(Low-Density PE)와 LLDPE(Linear LDPE) 판매도 담당하고 있다.

다만, 타이는 인도네시아와 달리 규제상 재생 플래스틱을 식품포장용으로 투입하기 어려우며 현재는 껍질을 까지 않은 과일류 포장에만 재생 플래스틱을 사용하고 있다.

PTTGC와 SCG Chemicals은 수년 전부터 규제 완화를 촉구하고 있으며 정부도 법 정비를 추진했으나 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 여파로 지연되고 있다.

동남아, 플래스틱 폐기가치 60억달러

동남아의 해양 폐플래스틱 문제는 재생능력을 뛰어넘는 폐플래스틱이 유럽‧미국 등 선진국으로부터 유입되고 있기 때문이다.

말레이지아는 오염된 폐플래스틱 컨테이너를 수출국으로 되돌려보내고 있으며 2019년부터 2021년 4월까지 총 270기를 송환할 정도로 선진국에서 유입되는 양이 많은 것으로 파악된다.

그러나 2021년 1월 바젤조약 개정안이 발효되며 오염된 상태여서 리사이클에 적합하지 않은 폴리올레핀이나 PET, PC(Polycarbonate) 수출이 금지됨에 따라 동남아 역내에서 적절한 플래스틱 리사이클이 이루어질 것으로 기대되고 있다.

세계은행은 2021년 3월 동남아가 PET, LDPE, HDPE, PP(Polypropylene) 등 플래스틱을 리사이클하지 않고 폐기함으로서 연간 60억달러의 가치가 상실되고 있다는 조사 결과를 발표한 바 있다.

말레이지아, 타이, 필리핀 3개국은 리사이클률이 25%에 머무르고 있으나 앞으로 재생 사업이 활성화될 잠재력을 가장 많이 갖춘 것으로 평가되고 있다.

일정수준의 인구와 폐플래스틱 배출량을 확보해야만 대형 리사이클 설비 건설 수요가 있기 때문이며 인구가 1억명에 달하는 베트남도 유력 투자처로 떠오르고 있다.

리사이클 사업 확대를 위해서는 폐플래스틱 회수 등 비공식적인 영역을 투명성 높은 리사이클 체인으로 바꾸는 것이 시급한 것으로 파악되며, 지역사회와 장기간에 걸쳐 협력함으로써 리사이클 체제를 전반적으로 투명화할 것이 요구되고 있다.

국내에서 SKC가 가입하고 글로벌 화학 메이저와 식품‧잡화 브랜드들이 가입한 비영리 조직 AEPW(플래스틱 폐기물 근절을 위한 글로벌기업 모임) 역시 지역 주민에게 폐플래스틱 관리와 관련된 교육 혹은 취업기회를 제공하고 리사이클 수익을 지역사회외 환원하는 방식으로 지속가능한 사업 모델을 구축하고 있다.

인도네시아는 AEPW가 중시하는 시장 중 하나이며 발리(Bali)섬 등 여러곳에서 폐플래스틱의 MR(Material Recycle) 사업을 진행하고 있다.

타이, 민간단체 중심으로 EPR 제도 제안

타이는 생산자책임재활용제도(EPR) 도입을 추진하고 있다.

타이는 정부가 환경정책의 일환으로 폐플래스틱 관리, 리사이클을 추진하고 있으나 민간기업들은 최근 선진국에서 채용하고 있는 EPR을 주목하고 있다.

타이 공업연맹(FTI) 산하 단체는 폐기물 회수에서 재자원화에 이르는 시스템을 구축하기 위해 소비재 생산기업 등을 모집하고 있으나 일부에서는 타이 정부가 폐기물 관련 정책에 소홀하다는 의견을 제기하고 있다.

민간기업들은 사회적으로 환경과 관련된 요구가 점차 높아지고 있으나 행정 시스템의 미비로 대응에 어려움을 겪고 있기 때문이다.

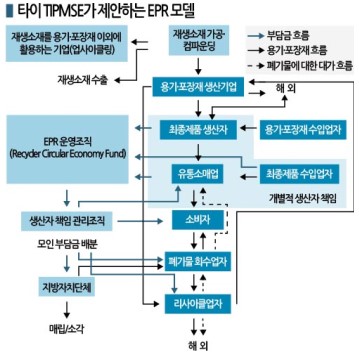

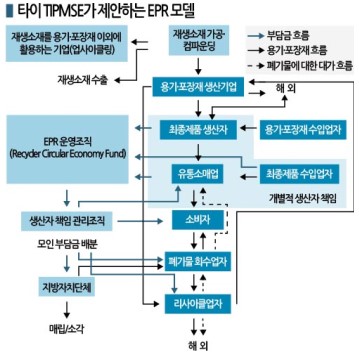

타이에서는 식품‧음료, 포장재 생산기업 등이 가입한 지속가능한 환경을 위한 포장 리사이클 관리기관(TIPMSE)이 주도해 EPR 개념을 이용한 폐기물 순환 시스템 구축을 추진하고 있다.

타이에서는 식품‧음료, 포장재 생산기업 등이 가입한 지속가능한 환경을 위한 포장 리사이클 관리기관(TIPMSE)이 주도해 EPR 개념을 이용한 폐기물 순환 시스템 구축을 추진하고 있다.

TIPMSE는 가입기업으로 글로벌 소비재 메이저인 네슬레(Nestle), 유니레버(Unilever), 타이 음료 메이저 타이비버리지(Thai Beverage) 뿐만 아니라 SCG, 다우(Dow) 등 화학기업도 이름을 올리고 있으며 일본 카오(Kao), 산토리(Suntory), 테이진(Teijin) 등도 가입하고 있다.

폐플래스틱 회수업무 등록제도를 도입하고 폐기물 처리장을 정비한 바 있으며 최근에는 EPR 모델 사례를 시험하는 팩백(Pack Back) 프로젝트를 시작했다.

소비자가 배출하는 폐플래스틱 회수부터 리사이클, 재자원화까지의 시스템을 구축하는 프로젝트로 플래스틱 외에 유리, 종이박스, 음료용 종이팩, 알루미늄을 리사이클 대상에 포함하고 있다.

모델 사례는 촌부리(Chonburi)에서 진행하고 있으며 전국적으로 확대하기 위한 데이터 수집을 목적으로 공업단지, 해수욕장, 섬 등 각각 다른 특징을 보유한 3개 지역을 선정했고 앞으로 회수, 리사이클 등을 담당하는 곳을 결정할 방침이다.

참여기업 입장에서 회수, 재생 이외에 폐기물과 관련된 새로운 대책을 시험할 수 있는 환경이 정비되는 이점이 부각되고 있다.

민간기업은 EPR과 같은 폐기물 관리 시스템이 코스트 부담으로 작용할 수 있어 회피하는 경향이 있으나 타이기업들은 솔선해 EPR 도입에 힘을 기울이고 있다.

타이 정부가 폐기물 관리 관련 정책에 소홀한 움직임을 보이고 있기 때문이다. 타이 정부는 폐기물에 대한 세금 부과를 추진하고 있으나 회수‧리사이클 시스템과 관련해서는 아무런 대책을 내놓지 못하고 있다. 회수는 사람들이 손으로 직접 폐기물을 수집하는 작업으로 진행되고 있어 대규모화, 효율화가 이루어지지 않고 있다.

세금이 폐기물 관리환경 개선에 유효하게 이용될지 불신이 만연한 것도 민간기업 주도의 원동력으로 작용하고 있다.

TIPMSE, 법률 정비 목표로 워킹그룹 조성

TIPMSE는 폐기물 관리 시스템 구축에 필요한 법률 정비를 뒷받침하기 위해 관계기관 담당자가 참여하는 EPR 관련 워킹그룹을 조성할 예정이다.

EPR 적용을 확대하기 위해서는 효율적인 운영체제, 부담금 등에 관한 법률 정비가 필요하기 때문이다.

여러 정부기관과 함께 폐기물 회수로 생계를 유지하는 사람 등 다양한 이해관계자의 의견을 조율하고 EPR 관련 지식을 공유함과 동시에 법률 마련을 촉진할 계획으로 폐기물을 관할하는 내무부가 비공식적으로 워킹크룹에 대한 참여를 결정한 것으로 알려졌다.

TIPMSE는 2022년부터 4년 동안 모델 사례를 적용한 프로젝트를 진행하고 프로젝트 마지막 단계에는 축적한 데이터와 지식을 활용해 법률 정비에 대한 논의를 뒷받침할 방침이다.

다만, 논의를 시작한 후 법률이 마련되기까지 3-5년이 소요됨에 따라 타이 전역에서 EPR에 따른 폐기물 리사이클을 시작하기까지는 상당시간이 소요될 것으로 예상된다.

민간기업 주도로 EPR 관련대책을 계속 추진하기 위해서는 산업계의 EPR에 대한 이해와 협력이 필수적인 것으로 파악되고 있으며, 식품 포장재 생산기업들이 EPR 홍보에 힘을 기울이고 있다. 2021년 12월에는 방콕 시내에서 식품‧음료 관계자와 아이돌그룹을 초청해 홍보행사를 개최했다.

사용한 플래스틱은 폐기물이 아니라 재생 가능한 자원이라는 인식을 심어주며 집에서도 리사이클에 협력할 수 있는 시스템을 만들고 재생소재 사용제품 보급을 촉진하는 전략을 추진하고 있다.

TIPMSE는 EPR 대응기업의 찬성을 얻기 위해 팩백 프로젝트의 모델 사례를 중시하고 있다. (강윤화 선임기자: kyh@chemlocus.com)

타이에서는 식품‧음료, 포장재 생산기업 등이 가입한 지속가능한 환경을 위한 포장 리사이클 관리기관(TIPMSE)이 주도해 EPR 개념을 이용한 폐기물 순환 시스템 구축을 추진하고 있다.

타이에서는 식품‧음료, 포장재 생산기업 등이 가입한 지속가능한 환경을 위한 포장 리사이클 관리기관(TIPMSE)이 주도해 EPR 개념을 이용한 폐기물 순환 시스템 구축을 추진하고 있다.