단석산업, LG화학 합작에 소극적 … 현대, HPC 상업가동도 지연

HVO(Hydrotreated Vegetable Oil)는 차세대 바이오연료로 주목받고 있으나 국내 생산이 지연되고 있다.

HVO는 폐식용유, 팜 부산물 등 식물성 원료를 수첨반응해 생산하는 친환경 바이오연료이며 2세대 바이오디젤로 알려져 있다.

1세대 바이오디젤은 어는점이 높아 저온 환경에서 취급이 어렵다는 한계점이 있으나, 2세대 바이오디젤인 HVO는 일반 석유계 경유보다 우수한 연료 특성을 나타내며 어는점이 낮고 저온 유동성이 높아 자동차 연료유, 항공유, 석유화학 연료 활용이 기대되고 있다.

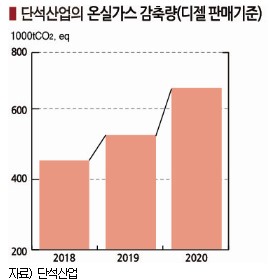

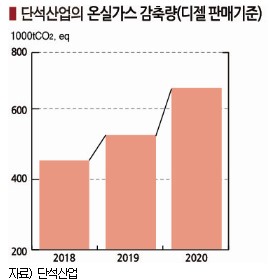

온실가스 배출량을 화석연료 대비 90%를 감축할 수 있는 것으로 알려져 석유계 경유에 1세대 바이오디젤과 2세대 바이오디젤을 함께 혼합해 사용하려는 움직임이 나타나고 있으며 신재생에너지 정책과 친환경 항공유·디젤 사용 의무화에 따라 글로벌 HVO 수요가 2020년 600만톤에서 2025년 3000만톤으로 연평균 40% 이상 성장할 것으로 예상된다.

특히, 항공 관련기업들은 탄소중립과 온실가스 감축을 위해 바이오디젤을 주목하고 있다. 전기자동차(EV)와는 달리 기술적 한계로 항공기용 배터리 적용이 어렵기 때문이다.

국제민간항공기구(ICAO) 및 국제항공운송협회(IATA)는 2020년 이후 항공 온실가스 감축대책으로 항공기용 대체연료 활용 촉진을 표명했다.

ICAO는 2020년 이산화탄소(CO2) 배출량 감축 가이드라인을 제시했고, IATA는 연평균 1.5% 연료효율 개선과 함께 2050년 이산화탄소 배출 량을 2005년 대비 50% 감축하는 목표를 정했다.

량을 2005년 대비 50% 감축하는 목표를 정했다.

항공유는 온실가스 감축 대안을 찾기 어려워 2세대 바이오디젤 베이스 SAF(Sustainable Aviation Fuel) 시장 확대가 불가피한 것으로 판단된다.

2세대 바이오디젤은 바이오플래스틱 원료로도 활용이 가능한 것으로 알려졌다. SAF 생산과정에서 바이오 나프타(Bio-Naphtha)가 부산물로 산출되기 때문이다.

국내에서는 단석산업이 HVO 프로젝트를 진행하고 있으며 바이오 나프타 활용이 가능해 LG화학과 이해관계가 맞닿은 것으로 알려졌다.

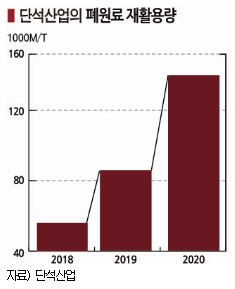

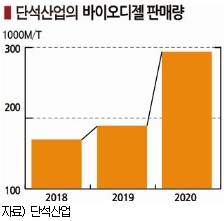

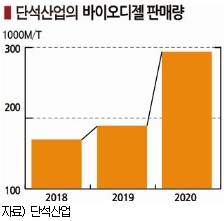

단석산업은 국내에서 유일하게 바이오디젤을 미국과 유럽에 수출하고 있으며 1세대 바이오디젤 사업 역량을 기반으로 HVO 사업에 본격 진출하며 차세대 고부가제품으로 포트폴리오를 확대할 계획이다.

LG화학은 친환경 바이오제품의 지속가능성을 입증하기 위해 ISCC Plus 인증제품을 2021년 말까지 30개 이상으로 확대할 예정이며 HVO 내재화로 바이오 SAP(Super Absorbent Polymer), 바이오 ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene), 바이오 PVC(Polyvinyl Chloride)의 원료 공급기반을 마련할 방침이다.

단석산업과 LG화학은 2021년 9월 HVO 합작법인 설립을 위한 HOA(주요조건 합의서)를 체결했다. 2025년 완공을 목표로 30만톤 공장 건설을 진행할 것으로 알려졌다.

단석산업은 커피박에서 추출한 오일을 바이오디젤 원료로 활용하기 위해 연구개발(R&D)을 진행하고 있으며 폐식용유를 수거하는 플랫폼을 활용해 폐식용유 수거 경로에 있는 커피전문점에서 커피박을 수거해 공정에 활용할 계획이다.

단석산업 관계자는 “HVO 프로젝트는 공장 건설을 목표로 하고 있다”며 “원료가 불안정한 팜유보다 폐자원 이용에 집중할 예정이며 현재는 기존 바이오디젤을 이용한 선박유 분야에 집중하고 있다”고 밝혔다.

현대오일뱅크는 블루수소, 친환경 화학·소재와 함께 차세대 화이트바이오 사업을 확대하는 방안으로 2023년 대산공장 부지에 차세대 바이오디젤 13만톤 공장을 건설하고 2024년 일부 설비를 HVO 50만톤 생산설비로 전환할 방침이다.

현대오일뱅크는 HVO를 HPC(Heavy Feed Petrochemical Complex) 원료로 투입해 바이오 기반 석유화학제품 등에도 활용할 계획이다. 원활한 원료 수급을 위해 국내 뿐만 아니라 인도네시아 등 해외 현지에 화이트바이오 공장을 직접 건설해 운영하는 방안도 검토하고 있다.

다만, 국내기업들은 최근 원자재 급등, 미국의 기준금리 인상 가속화, 인플레이션 압박 심화 등 경제 불확실성이 극대화되면서 사업 본격화 시점이 불투명한 것으로 파악된다.

일부 관계자는 “단석산업이 LG화학과 합작 형태가 아닌 독자적 사업 추진을 고려하고 있다”고 귀띔했다.

현대오일뱅크는 2022년 상반기 기업공개(IPO)와 HPC 상업가동을 목표로 했으나 시황 악화가 장기화되면서 목표 시점을 뒤로 늦추고 있다.

S&P 글로벌 코모디티 인사이츠는 한국의 HVO 생산량이 2025년 24만톤에 불과할 것으로 예상하고 있다. 해외 HVO 공장들의 초기 가동률이 낮았고 가동률 상승에 시간이 걸리기 때문이다.

중국 삼취환보(Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials)는 2021년 3월 산둥성(Shandong) 소재 HVO 공장을 상업가동했으나 가동률이 6.43%에 불과했고, 핀란드 네스테(Neste)가 2010년 싱가폴에 건설한 생산설비도 2013년이 되어서야 가동률이 90%를 넘어선 것으로 알려졌다.

한국산 HVO는 안정적인 시장이 형성되기까지 고액의 초기 투자비용과 기술장벽을 뛰어넘어야 하는 과제가 남아 기존 바이오디젤 생산능력 확대가 필요하다는 주장이 제기되고 있다.

한국바이오에너지협회에 따르면, 국내 바이오디젤 생산능력은 117만톤에 불과하나 탄소중립위원회가 설정한 2030년 바이오디젤 의무혼합비율 8%를 달성하기 위해서는 181만톤이 필요한 것으로 알려졌다.

JC케미칼 서유현 상무는 “바이오디젤 공급량이 증가하는 추세이나 국내시장은 아주 미흡한 수준”이라고 강조했다. (홍인택 기자)

량을 2005년 대비 50% 감축하는 목표를 정했다.

량을 2005년 대비 50% 감축하는 목표를 정했다.