중국은 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 재확산에 대응해 봉쇄조치를 강화함으로써 산업 전반이 침체되고 있으며 건설경기 침체에 따라 밸류체인 화학제품 수요 부진이 확대되고 있다.

2022년 2분기에는 GDP(국내총생산)가 29조2464억위안으로 전년동기대비 0.4% 증가에 그쳤다.

중국 물류구매연합회와 국가통계국은 제조업 구매관리지수(PMI)가 5월 49.6%에서 6월 50.2%로 회복했으나 7월 49.0%로 떨어지며 경기 위축이 장기화되고 있음을 시사했다. 민영기업 경기를 반영하는 차이신 제조업 PMI는 5월 48.1%, 6월 51.7%에서 7월 50.4%로 시장 예상치를 대폭 하회했으며 전통적인 생산 저조기와 더불어 수요 부진이 복합적으로 작용한 것으로 파악된다.

7월 생산지수는 49.8%로 전월대비 3.0%포인트 하락했으며 수입지수는 46.9%로 2.3%포인트, 신규 수출주문지수는 47.4%로 2.1%포인트 떨어졌다.

GDP 이어 생산·구매지수 모두 하락세

2022년 2분기 화학원료 및 화학제품 제조업 평균 가동률은 77.7%로 전년동기대비 2.3%포인트 하락했다.

특히, PVC(Polyvinyl Chloride), PU(Polyurethane), 에폭시수지(Epoxy Resin) 등 건설경기와 연동되는 화학제품은 부동산 장기 침체로 수요가 크게 위축되고 있다.

국제금융센터에 따르면, 중국은 2022년 6월 주택 거래량이 5월에 비해 마이너스 21.8%로 12개월 연속 마이너스를 기록했으며 상반기 부동산 개발 투자금액은 6조8300억위안으로 5.4% 감소했다.

중국은 개발기업의 자금난으로 허난성(Henan), 후난성(Hunan) 등 15개 성 50개 아파트단지 건설공사가 중단되자 개인 분양자들이 모기지 상환을 거부하는 등 금융불안까지 가중되고 있다.

중국의 부동산 시장 비중은 GDP의 25-30%에 달해 부동산 경기침체가 경제성장률 하락요인으로 작용하고 있는 것으로 파악된다.

건설용 화학제품은 중국 수요 위축으로 가격이 하락하는 가운데 아시아 화학제품은 중국 거래가격에 영향을 받고 있어 중국 수출비중이 큰 국내 화학기업들의 고민도 깊어지고 있다.

PVC, 1200달러 호황이 끝났다!

PVC는 2022년 4월 초 CFR China가 톤당 1375로 초강세를 나타냈으나 6월 초 1200달러가 무너지면서 폭락을 거듭해 7월 말에는 895달러까지 떨어졌다.

국제유가가 배럴당 120-130달러에서 90달러 중반으로 안정화됐으나 EDC(Ethylene Dichloride)는 CFR China가 470달러로 하락했고, VCM(Vinyl Chloride Monomer)은 670달러로 무려 130달러 폭락했다.

PVC는 중국 내수가격이 7월 말 6580위안에서 8월 초 6960위안으로 반등했으나 EDC와 VCM은 여전히 바닥을 확인하는 과정인 것으로 파악된다.

한국무역협회에 따르면, 2022년 상반기 PVC 수출량은 31만460톤으로 전년동기대비 23.3%, 중국수출은 4182톤으로 41.4% 증가했다. 중국 수출은 2월 1168톤으로 증가한 후 4-6월 793톤, 518톤, 466톤으로 감소했다.

수출단가는 2021년 1-2분기 평균 각각 2405달러, 2262달러에 달했으나 2022년 1-2분기에는 1384달러, 1450달러로 반토막났다.

여름철 비수기와 더불어 수요 부진이 가속화되고 있기 때문으로, 7-8월에는 중국 수출이 더욱 줄어든 것으로 추정된다.

PVC 메이저인 한화솔루션과 LG화학도 2022년 2분기 화학사업의 수익성이 악화된 것으로 나타났다.

한화솔루션 케미칼 사업부는 매출이 1조6041억원으로 전년동기대비 20.3% 증가했으나 영업이익은 2280억원으로 22.2% 감소했고, 영업이익률은 14.2%로 7.8%포인트 하락했다.

LG화학도 석유화학 사업부 매출이 5조9880억원으로 13.7% 증가했으나 영업이익은 5130억원으로 61.3% 급감했고, 영업이익률은 8.6%로 16.5%포인트 급락했다.

화학제품 시장 전반에 걸친 수요 둔화와 원가 부담 확대, 계절적 비수기 영향이 복합적으로 작용했다.

한화솔루션은 3분기에도 영업이익이 감소할 것으로 예상하고 있고, LG화학은 POE(Polyolefin Elastomer), SAP(Super Absorbent Polymer) 등 고부가제품으로 수익성을 방어할 것이라고 강조했다.

에폭시수지·PU 체인도 하반기 들어 폭락세

페인트 및 접착제·코팅에 투입되는 에폭시수지(Epoxy Resin) 역시 중국 수요 침체가 가속화되고 있다.

에폭시수지는 중국 내수가격이 2022년 초 톤당 2만6500위안을 형성했으나 8월 초 1만7840위안으로 32.7% 폭락했다. 원료 ECH(Epichlorohydrin)는 2분기에 1만8566위안에서 등락했으나 7월부터 폭락을 반복하며 8월 초 1만1530위안으로 37.9% 떨어졌다.

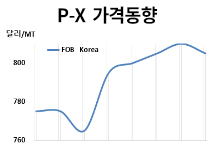

원료가격 하락이 주요 원인으로 프로필렌(Propylene)은 7월 말 FOB Korea가 톤당 880달러로 900달러가 무너졌다.

글리세린(Glycerine) 역시 1분기 말 CFR Shanghai가 2227달러에 달했으나 원료가격 약세, 수요 부진, 일부 공장 재가동 등으로 8월 초에는 중국 내수가격이 톤당 6690위안으로 약 990-1000달러까지 폭락한 것으로 파악된다.

BPA(Bisphenol-A) 역시 2022년 2분기 초 1만6500위안에서 7월 중순 1만1800-1만2000위안으로 폭락했다.

한국무역협회에 따르면, 국내 에폭시수지 생산기업들은 상반기까지 이어진 강세로 중국 수출단가가 2022년 1-2분기 톤당 4091달러, 4269달러로 전년동기대비 19.0% 높은 수준에 판매한 것으로 파악된다.

그러나 수출량은 2만4734톤으로 43.2% 급감한 것으로 나타났다. 2022년 4-6월 수출량은 각각 4539톤, 3982톤, 3194톤으로 감소하는 추세이며 7월에는 여름철 비수기와 경기침체 영향으로 더욱 악화된 것으로 추정된다.

상반기 기준 중국과 인디아 수출량이 감소한 대신 미국 수출량은 21.9%, 네덜란드는 51.0%, 벨기에는 49.9% 증가한 것으로 나타났다. 국내기업들이 역외수출 확대로 영업전략을 수정한 것으로 풀이된다.

국도화학은 2022년 1분기 기준 에폭시수지 생산제품의 수출비중이 76.8%로 내수판매의 약 3배에 달했다.

코오롱인더스트리 화학사업부도 중국의 주요 도시 봉쇄와 수요부진 타격을 피할 수 없었다. 2022년 2분기 영업이익이 144억원으로 38.5% 감소했고 중국 봉쇄 영향으로 에폭시수지 판매가 감소해 수익성이 악화된 것으로 파악된다.

중국은 페인트 원료로 에폭시수지와 PU를 채용하고 있다. PU계 페인트는 내부식성, 유연성, 부착력, 내화학약품성이 좋으며 최근 친환경 관련 수성 PU 페인트 연구가 활발히 이루어지고 있다.

대한무역투자진흥공사에 따르면, 미국과 일본에서는 경질 PU 폼이 건축용 외벽 단열재로 많이 사용되고 있으나 중국은 주로 냉장고나 냉동창고에 사용되는 것으로 알려졌다.

폴리우레탄 수출량은 2022년 상반기 4만2728톤으로 7.9%, 중국 수출량은 8628톤으로 25.9% 감소했다. 다만, 수출단가는 톤당 6000달러로 32.2% 상승했다.

중국에는 바스프(BASF)와 완후아(Wanhua Chemical) 등 글로벌 메이저들이 MDI(Methylene Diisocyanate)와 TDI(Toluene Diisocyanate)를 공급하고 있으나 주요 도시 봉쇄로 항구가 막히며 재고가 쌓인 것으로 파악된다.

MDI는 2분기 말 FOB Qingdao가 2590달러로 1분기에 비해 8.6%, TDI는 2520달러로 8.0% 하락한 것으로 나타났다. 다만, 7월 봉쇄가 풀리면서 TDI와 MDI 생산기업들이 공장을 재가동했으나 수요는 여전히 부진해 내수가격이 1개월만에 10.1% 폭락한 것으로 알려졌다.

8월 초 TDI 오퍼가격은 완후아가 톤당 1만7000위안, 바스프가 1만9000위안, 코베스트로(Covestro)가 1만5900위안을 나타냈다.

PO(Propylene Oxide)는 7월 말 8244위안으로 2022년 초에 비해 56.4% 폭락한 후 8월 초 8580위안으로 반등했다. PG(Propylene Glycol)는 2분기에 12.6% 하락했고 8월 초 7660위안에 머물렀다.

EPS, SM 공급중단에도 수요부진으로 하락세

단열재 등에 쓰이는 EPS(Expanded Polystyrene) 역시 국내기업들이 판매량 감소를 보완하기 위해 판매단가를 높인 것으로 파악된다.

한국산 EPS 수출량은 상반기 2만3931톤으로 36.2%, 중국 수출량은 2270톤으로 43.8% 급감했다. 반면, 수출단가는 1687달러로 23.4% 상승했다.

EPS는 2021년 미국과 오스트레일리아, 뉴질랜드 수출량이 큰 비중을 차지했으나 미국과 오스트레일리아는 각각 40.0%, 66.3% 급감했고 뉴질랜드는 23.7% 증가했다. 반면, 필리핀은 48.5%, 멕시코는 10.8% 증가했고 소량에 불과하나 일본과 폴란드 수출량은 77.3%, 916.7% 폭증했다.

인디아는 2022년 상반기 수출량이 183톤에 불과해 86.5% 격감했다.

EPS는 시장 불안정성이 확대되며 폭등과 폭락을 반복하다 하락세를 이어가고 있다. 2022년 2분기 평균 가격은 FOB Qingdao 톤당 1800달러로 파악된다.

2분기를 강타한 원료가격 상승과 에너지 코스트, 노동력 부족 등으로 EPS 생산단가가 상승했으나 중국 봉쇄와 수요부진으로 가동률 감축 및 중단이 불가피했다.

7월 말 EPS 국제가격은 FOB Asia가 1490달러를 나타냈으며 8월 초 중국 내수가격은 1만300-1만1450위안으로 파악된다.

SM(Styrene Monomer)은 국제유가와 벤젠(Benzene) 상승세를 타고 6월 중순 FOB Korea가 1400달러까지 폭등했으나 다운스트림이 침체되면서 8월 초 1160달러까지 떨어졌다.

중국 비상관리부가 7월 초 SM 공급기업들의 안전관리 규정 준수 여부를 검토한 결과 안전 생산조건을 만족하지 못한 15개 생산기업에게 생산중단 명령을 내렸으나 반등에 실패했다.

첨가제, 주요 화학제품 시황 악화로 덩달아 폭락

PVC 가소제에 투입되는 n-부탄올(n-Butanol)과 2-EH(Ethylhexanol) 역시 다운스트림 수요 부진과 구매 심리 위축으로 약세가 이어지고 있다.

7월 중순 기준 n-부탄올은 중국 내수가격이 톤당 7815위안으로 2022년 초에 비해 15.7% 하락했고, 2-EH는 4월 중순 1만2433위안을 나타냈으나 7월 중순 8367위안으로 3개월 만에 32.7% 폭락한 것으로 알려졌다.

무수프탈산(Phthalic Anhydride) 역시 수요 부진 및 원료가격 약세가 지속됨에 따라 7월 중순 CFR China 1080달러, CFR SE Asia는 1190달러로 급락했다.

무수말레인산(Maleic Anhydride)은 4월 초 톤당 1만2433위안을 형성했으나 7월 중순 산둥성(Shandong)에서 7800위안에 거래돼 폭락한 것으로 파악된다. 무수말레인산의 원료인 벤젠은 8월 초 8875위안을 나타내면서 역스프레드를 생성해 수익성 악화가 불가피한 것으로 분석된다.

분말 코팅에 투입되는 NPG(Neopentyl Glycol)는 1만1433위안으로 2022년 초에 비해 31.7% 폭락했다.

국내 NPG 생산기업은 LG화학이 유일하며 중국 의존도를 낮추기 위해 유럽을 중심으로 수출선을 전환할 계획이다. 특히, 네덜란드 수출량을 2018년 121톤을 시작으로 2019년 423톤, 2020년 923톤, 2021년 3419톤으로 꾸준히 확대했으며 2022년 상반기에 이미 4150톤을 수출해 전년동기대비 394.6% 폭증한 것으로 나타났다.

콘크리트 혼화제는 주요 수출국이 독일, 베트남, 인디아 등으로 중국의 영향은 크지 않은 것으로 파악된다.

시멘트·콘크리트용 첨가제로 사용되는 PCA(Polycarboxylate)는 2022년 상반기 수출량이 4만6987톤에 달했으나 중국 수출량은 242톤에 불과했다.

콘크리트 혼화제의 기초원료로는 MPEG(Methoxy Polyethylene Glycol), MAA(Methacrylic Acid)가 사용되고 있으며 MPEG 원료로는 EOA(Ethylene Oxide Additive)가 투입되면서 MPEG가 코스트의 50% 이상을 차지하고 있다.

EOA와 MPEG 모두 롯데케미칼이 국내시장을 장악하고 있으며 MAA 역시 롯데MCC, LX MMA 등 대기업들이 공급하고 있다.

다만, 롯데케미칼은 2022년 2분기 기초소재 사업부의 영업이익이 마이너스 85억원으로 적자를 기록하며 중국 수요 침체에 따른 기초화학제품 시황 악화의 타격을 피하지 못했다.

국내 건설경기 비관적이나 화학기업들은 내수공략 집중

2021년 코로나19 방역 정책 완화로 펜트업 효과를 누렸던 국내 화학기업들은 2022년 중국을 중심으로 수요가 악화되자 충격이 상대적으로 적은 내수시장과 유럽을 중심으로 수요기업 확보에 나서고 있다.

국내 건설경기는 계절적 비수기 영향과 금리 상승으로 인한 원자재 가격 부담으로 비관적인 전망이 지배적이나 건설기업 경기실사지수(CBSI)는 혹서기를 앞두고 반등하는 등 긍정적인 모습도 나타냈다.

한국건설산업연구원에 따르면, 국내 CBSI는 2022년 7월 67.9를 기록하며 전월대비 3.2포인트 상승했다. 6월 지수가 18.7포인트 급락함에 따라 소폭 반등한 것으로 판단된다.

신규 공사수주지수는 80.6으로 7.1포인트, 건설공사 기성지수는 90.1로 5.0포인트, 수주잔고지수 역시 78.8로 7.7포인트 하락하며 부진했으나 대기업 경기실사지수는 72.7로 18.2포인트 상승했다.

한국건설산업연구원 관계자는 “대기업들의 심리가 일부 안정화된 것이 전체 지수 회복에 영향을 미친 것으로 분석된다”고 밝혔다.

한화솔루션 관계자는 “PVC를 비롯해 전반적인 시황이 악화됐으나 n-부탄올과 2-EH는 내수시장을 중심으로 다른 화학제품보다는 나은 상황”이라고 주장했다.

PVC 시장 관계자는 “국내수요가 부진하면 수출에 집중하겠으나 현재 내수시장이 나쁘지 않다고 판단하고 있다”며 “내수와 수출, 역내와 역외 수급 조절로 시황에 맞춰 대응하고 있어 아시아 시장에서 굳이 가격을 낮추면서 경쟁할 상황은 아니다”라고 강조했다.

다만, 중국을 중심으로 화학제품 가격이 일제히 폭락하면서 아시아 거래가격 변동이 불가피해지고 있다. 중국기업들은 2022년 6월 PVC 내수가격이 폭락하자 인디아 등 동남아시아에 덤핑공세를 펼친 바 있다. (홍인택 기자: hit@chemlocus.com)