반도체는 전반적으로 호조를 나타내고 있으나 최근 들어 불황 조짐이 표면화되고 있다.

러시아가 우크라이나를 침공하면서 국제유가가 배럴당 100달러 이상으로 급등해 경제 전반이 인플레이션으로 몸살을 앓고 있는 가운데 중국이 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 제로 정책을 고수해 도시봉쇄를 수시로 단행함으로써 경제가 급속히 침체되고 있기 때문이다.

미국이 인플레이션을 잡기 위해 기준금리를 연속적으로 대폭 인상하고 있는 것도 글로벌 경기 침체를 가속화시키는 요인으로 부상하고 있다.

화학소재, 스마트폰‧컴퓨터 판매량 급감으로…

화학기업들이 주로 생산하는 반도체 소재는 5G(5세대 이동통신), 데이터센터용 반도체 호조가 이어지고 있고 제조기술 고도화로 수요가 급증함에 따라 호조를 계속하고 있다.

그러나 코로나19 확산과 함께 시작된 비대면 수요가 일단락되면서 스마트폰과 컴퓨터 판매량이 감소해 일부 수요는 저조한 것으로 나타났다.

일본 화학기업들은 반도체 소재 사업의 수익성을 밝게 예상하고 있으나 2023년부터는 매출 감소가 불가피한 것으로 판단하고 있다.

JSR은 2022회계연도(2022년 4월-2023년 3월) 반도체 소재 매출액 전망치를 전년대비 24.2% 증가한 1370억엔으로 75억엔 상향 조정했다. 첨단 반도체용과 최첨단 EUV(극자외선)을 포함한 차세대용 소재 판매가 호조를 이어가고 있고 엔화 약세가 계속되면서 수익성 개선을 기대하고 있다.

2021년 인수한 미국 인프리아(Inpria)의 금속 레지스트 등 EUV 레지스트는 2022년 2분기 매출이 전년동기대비 50.0% 급증한 것으로 알려졌다.

하지만, 일부 메모리와 CMOS 센서용 수요 감소는 우려하고 있다. 특히, 2분기에 CMOS 센서 수요가 급감했고 메모리는 3분기 이후 감소가 계속될 것으로 예상하고 있다.

MGC(Mitsubishi Gas Chemical)는 반도체 패키지 기판 소재(BT 소재) 사업에서 2022년 2분기 컴퓨터 관련 기기나 가전용 범용소재 수요가 둔화된 것으로 나타났다.

BT 소재 사업이 강점을 나타내고 있는 저왜곡, 고주파 특성이 뛰어난 고기능 소재는 5G 대응 스마트폰이나 태블릿 등 어플리케이션 프로세서용 수요가 호조를 계속했고 엔화 약세 효과까지 겹치면서 BT 소재 사업 전반에서 매출과 영업이익이 증가한 것으로 알려졌다.

다만, 범용소재를 중심으로 한 다운스트림 재고 조정에 시간이 걸릴 것으로 예상됨에 따라 2022년 영업실적 전망치를 하향 조정했다.

반도체 투자 활성화를 타고 반도체 세정에 사용하는 초고순도 과산화수소 수요가 꾸준히 이어지고 있는 것과 대조적이다.

미쓰이케미칼(Mitsui Chemicals)은 반도체 소재 등 ICT 솔루션 사업의 2022회계연도 매출액이 2440억엔으로 17.8%, 영업이익은 365억엔으로 22.4% 증가할 것으로 전망하고 있으나 하반기에 재고 조정이 불가피할 것으로 판단하고 있다.

반면, 스미토모케미칼(Sumitomo Chemical)은 2분기 반도체용 포토레지스트와 고순도 케미칼 출하량이 늘어났고 3분기에도 수요증가 추세가 계속될 것으로 예상하고 있다. 스마트폰과 컴퓨터 판매량이 감소하고 있는 가운데 5G, 데이터센터용 반도체 수요는 계속 증가하고 있기 때문이다.

중장기 성장성 기대하며 투자 계속

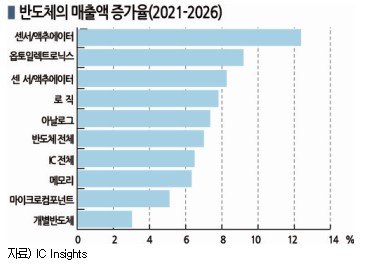

가트너(Gartner)는 최근 2022년 글로벌 반도체 시장 성장률 예상치를 13.6%에서 7.4%로 낮추었다.

스마트폰과 컴퓨터 판매량 감소 영향을 반영한 것이나 데이터센터, 자동차 탑재용은 꾸준히 호조를 나타낼 것으로 예상하고 있다.

실제로 AGC는 반도체 회로 전사에 사용하는 포토레지스트 원료 EUV 마스크 블랭크나 표면 연마에 사용하는 CMP(Chemical Machanical Polishing) 슬러리 등은 7월부터 12월 사이에도 수요가 꾸준히 증가할 것으로 기대하고 있고, 도소(Tosoh)는 반도체 박막 성형소재(스퍼터링 타깃) 수요가 계속 증가하며서 2022년 판매량이 급증할 것으로 전망했다.

실리콘(Silicone) 웨이퍼 메이저 섬코(Sumco)는 3분기 매출과 영업이익이 모두 2분기에 비해 증가할 것으로 예상하고 있다.

메모리가 조정 국면에 들어갔고 D램, 낸드 등은 3%(10만-15만장) 정도 조정할 예정이지만 섬코 단독으로는 80만장에 달하는 수요를 충족시킬 수 없어 메모리 조정이 웨이퍼까지 영향을 미치지는 않을 것으로 낙관하고 있다.

실리콘 웨이퍼는 코로나19로 서플라이체인이 혼란을 겪고 반도체 수요가 급증한 사이 반도체 생산기업들이 재고를 축적했음에도 불구하고 2023년까지 신증설 투자가 거의 없어 재고가 낮은 수준을 나타내고 있다.

신에츠케미칼(Shin-Etsu Chemical)은 2023년 상반기까지 수요기업들이 재고를 확보하지 못하는 상황이 이어지고 기기, 웨이퍼 수요 발생 시기에도 시간 차이가 있을 것으로 판단하고 있다.

반도체 소재는 단기적 강세 및 약세 요인이 모두 존재하나 디지털화가 진행되면서 중장기적으로는 성장을 계속할 것으로 예상되고 있다.

쇼와덴코(Showa Denko)는 앞으로 3-5년 동안 수요기업들의 신증설 프로젝트가 이어질 것으로 예상되는 만큼 설비투자를 계속 이어나갈 계획이다. 2026년까지 5년 동안 반도체‧전자소재 설비투자에 2500억엔 이상을 투입하며 최근 반도체 연마제(CMP 슬러리) 등 여러 프로젝트에 착수한 것으로 알려졌다.

섬코는 국내외에서 3000억엔 이상을 투자해 실리콘 웨이퍼 증설 투자를 진행하고 있으나 리드타임이 길어지면서 완공 전부터 차기 투자를 검토하고 있다. 앞으로도 경기 순환적 조정과 기초 수요를 구분하며 생산능력을 확대할 예정이다.

수요 호조와 반도체 투자 확대에 따라 반도체 소재를 생산하는 화학기업들이 투자를 적극화하고 있으나, 반도체산업은 그동안 수년 단위로 실리콘 사이클에 직면해왔고 코로나19에 따른 서플라이체인 혼란, 미국-중국 대립 등으로 외부 환경이 급변하고 있어 변화에 유연하면서도 신속한 대응이 요구되고 있다.

반도체 호황 발판 실리콘 웨이퍼 증설

반도체 소재는 5G 이용 확대, 데이터센터 투자에 따른 반도체 수요 증가에 따라 높은 성장률을 유지하고 있고 반도체는 경제적 안전보장과의 연관성이 높아지고 있으나 코로나19의 영향으로 서플라이체인 전반에서 다양한 혼란이 발생하고 있어 대응전략이 중요해지고 있다.

실리콘웨이퍼는 공급부족이 심화되고 있다.

첨단 반도체 생산에 사용되는 직경 300mm 웨이퍼는 출하량이 월평균 800만매에 육박하고 있으며 자동차용 등 다양한 용도에 투입되는 200mm는 생산성 향상이 한계에 도달한 가운데 600만매 수준을 유지하고 있다.

수요기업이 보유하고 있는 재고는 메모리반도체용이 약 1개월, 로직반도체용이 약 2주 분량으로 사상 최저 수준을 기록하고 있는 것으로 알려졌다.

실리콘웨이퍼는 메모리반도체 성능을 향상시키는 다층화, 5G를 포함한 고속‧대용량 통신에 대응하는 반도체 패키징 기판 대형화 등 기술적인 발전에 따라 사용량이 확대되고 있으며 여러 반도체 칩과 패키징 기판을 전기적으로 연결하는 인터포저 등에서도 수요가 증가하고 있다.

반도체 생산기업들이 투자를 대폭 확대하면서 실리콘웨이퍼 투입량이 증가하고 프로세스 노드가 미세화될수록 생산기간이 길어져 미완성제품이 늘어나는 것도 재고를 감소시키는 요인으로 작용하고 있다.

실리콘웨이퍼 생산기업들은 풀가동해 공급량을 최대화하고 있으나 여전히 공급부족이 해소되지 않고 있다.

섬코(SUMCO)는 약 3000억엔을 투입해 일본과 타이완에 300mm 웨이퍼 공장을 신규 건설하기로 결정했다. 일본 공장은 2023년부터 단계적으로 생산을 시작하고 타이완 공장은 2024년 가동할 예정이다.

신에츠케미칼도 수요기업과의 협상을 토대로 300mm 웨이퍼 생산능력 확대에 착수했으며 2024년 이후 가동을 목표로 하고 있다.

그러나 공장을 새롭게 건설하는 그린필드(Greenfield)형 투자는 완공까지 상당시간이 소요됨에 따라 2023년 무렵까지 수급타이트가 심화될 것으로 예상되고 있다.

실리콘 웨이퍼에 그치지 않고 다른 반도체 소재도 수요가 계속 높은 수준으로 증가하고 있다.

반도체 시장은 연평균 성장률이 10%를 유지해 2030년 1조달러 이상으로 2020년에 비해 2배 이상 확대될 것으로 예상된다.

JSR은 2021년 반도체 소재 매출이 16% 급증했고 2022년에도 17% 늘어날 것으로 예측하고 있으며, 쇼와덴코는 2021년 반도체 전공정소재가 32%, 후공정소재가 10% 증가했다.

반도체 회로 전사에 사용하는 포토마스크 원료인 EUV용 블랭크마스크와 반도체 표면연마에 사용하는 CMP 슬러리 등을 생산하고 있는 AGC도 반도체 소재 활황이 계속될 것으로 판단하고 있다.

반도체용 화학소재도 생산능력 확대 박차

반도체 소재 생산기업들도 수요 증가에 대응하기 위해 설비투자에 박차를 가하고 있다.

JSR은 요카이치(Yokkaichi) 공장에서 2023년 가동을 목표로 반도체 회로 형성에 이용하는 포토레지스트 생산능력 확대에 착수했으며 2025-2026년 무렵까지 수요에 대응할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

쇼와덴코는 반도체‧전자소재 사업 매출액을 2021년 3600억엔에서 2030년 8500억엔 이상으로 확대하겠다는 목표를 세우고 앞으로 5년간 반도체‧전자소재 설비투자에 2500억엔 이상을 투입하기로 결정했다. 2022년 설비투자 계획은 1335억엔으로 약 50%인 615억엔을 반도체‧전자소재 부문에 투입할 계획이다.

Sumitomo Bakelite(SBC)는 2023년 종료하는 경영계획 목표를 수정했다. 매출은 3000억엔으로 500억엔, 사업이익은 300억엔으로 50억엔 상향 조정했다. 반도체 소재 등이 호조를 보임에 따라 2021년 사업이익이 264억엔을 기록했기 때문이다.

SBC는 중국, 타이완에서 글로벌 시장점유율 1위인 반도체 봉지재 생산능력을 확대하고 있으며 새로운 목표를 달성하기 위해서는 그린필드형 투자를 실시할 가능성도 있는 것으로 파악되고 있다.

반도체 칩과 주기판(Mother Board)을 연결하는 반도체 패키징 기판 절연소재 시장에서 1위를 달리고 있는 아지노모토(Ajinomoto)는 2017-2025년 절연소재 브랜드 Ajinomoto Build-up Film(ABF)의 연평균 성장률을 18%로 3%포인트 상향 조정했다.

ABF는 반도체 패키징 기판 대형화 및 미세화에 따른 절연층수 증가로 수요가 확대될 것으로 예상되기 때문이다. 아지노모토는 ABF 설비투자에 2022년 10억엔, 2023년 이후 약 170억엔을 투입할 계획이다.

EUV 노광기술 보급도 호재로 작용하고 있다.

글로벌 최대의 반도체 위탁생산 메이저인 타이완 TSMC는 2022년 프로세스 노드가 3나노미터인 반도체 양산을 시작했고 새롭게 2나노미터 공장 건설에 착수할 계획이다.

JSR은 2021년 EUV 레지스트 매출이 90% 폭증했다. 화학증폭형 EUV 레지스트를 공급하고 있는 가운데 약 467억엔을 투입해 금속 레지스트를 생산하는 미국 인프리아를 완전 자회사로 편입했기 때문이다.

금속 레지스트는 R&D 단계에서 파일럿 단계로 넘어가 수요기업으로부터 상업적으로 중요한 자원이라는 평가를 받고 있는 것으로 알려졌다.

포토레지스트는 JSR, TOK(Tokyo Ohka Kogyo), 신에츠케미칼, 스미토모케미칼, 후지필름(Fujifilm) 등 일본기업이 글로벌 시장을 장악하고 있다.

일본기업들은 2025년 무렵 EUV 시장이 본격적으로 활성화될 것으로 예상하고 EUV 레지스트 개발에 주력하고 있다.

세계 EUV 블랭크마스크 시장점유율 1위인 호야(HOYA)는 싱가폴에서 단계적인 설비투자를 진행해 2023년 말까지 생산능력은 2021년의 2배로 확대할 계획이다. AGC도 2024년 EUV 블랭크마스크 생산능력을 4배로 확대하겠다는 목표를 세우고 증설을 추진하고 있다.

반도체 소재는 다양한 긍정적인 요인에 따라 수요가 계속 증가하고 있으나 원자재 가격 상승, 코로나19에 따른 서플라이체인 혼란, 중국 도시봉쇄 등 리스크 요인이 산재하고 있어 반도체 소재 생산기업들은 도시봉쇄에 따른 원자재 조달난에 대한 대응이 요구되고 있으며 공급가격에 대한 원자재 가격 상승분 반영이 불가피한 것으로 파악되고 있다.

러시아-우크라이나 전쟁은 별다른 영향이 없으나 전쟁이 장기화되면 인플레이션이 심화함으로써 악영향을 미칠 가능성이 있어 정치‧경제적인 상황을 주시할 필요가 제기되고 있다. (강윤화 선임기자: kyh@chemlocus.com)