TCG, 재생에너지 제도 개선 요구 … 국내기업, 가격 안정화 절실

국내 대기업들의 RE100(사용전력 100%를 재생에너지로 조달) 참여가 지지부진한 가운데 글로벌 압박이 심화되고 있다.

국제적으로 RE100 캠페인을 주관하는 더 클라이밋 그룹(The Climate Group)의 매들린 픽업 매니저에 따르면, 글로벌 RE100 캠페인은 2021년 큰 진전이 있었으나 한국은 진행이 멈춘 것으로 평가된다.

글로벌 재생에너지 발전능력이 무려 314.5GW 추가됐으나 한국은 재생에너지 베이스 발전 수준이 D등급에 머물렀다.

국제에너지기구(IEA)에 따르면, 한국은 2019년 전력 소비량이 524TWh로 중국, 미국, 인디아, 일본, 러시아, 캐나다에 이어 7위를 기록했으나 재생에너지 발전 비중은 크게 뒤처져 있는 것으로 나타났다.

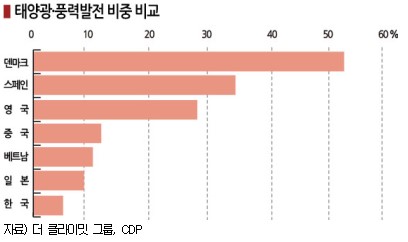

더 클라이밋 그룹과 탄소정보공개프로젝트(CDP)에 따르면, 덴마크는 태양광 및 풍력발전 비중이 51.8%에 달하며 스페인 32.9%, 영국 28.8%로 뒤를 잇고 있다. 아시아에서는 중국 13.1%, 베트남 11.2%, 일본 10.2%에 달하나 한국은 4.7%에 불과한 상태이다.

덴마크, 우루과이, 아일랜드, 오스트레일리아, 칠레는 60%에 달하는 재생에너지 전력망을 확보하고 있으며 중국은 재생에너지 생산능력이 세계 최초로 1TW를 돌파했다.

RE100 캠페인에 가입한 국가 및 관련기업들은 재생에너지 소비량이 총 전력량의 45%에 달하고 유럽은 30%, 일본은 13-15%를 소비하고 있으나 한국은 2%에 그쳤다.

매들린 픽업 매니저는 한국 정부가 2030 재생에너지 보급 목표를 30%에서 21%로 낮춘 것에 대해 “놀랍고 실망스럽다”고 지적하고 “한국이 재생에너지로 전환하지 않으면 2040년까지 한국의 주요 수출산업이 40%까지 위축되고 GDP(국내총생산)는 3.8% 감소할 것”이라고 경고했다.

RE100에 가입한 글로벌기업들은 탄소 배출량을 줄이기 위해 스코프3(Scope 3) 단계에 집중하고 있다.

탄소배출은 성격과 측정 범위에 따라 스코프 1-3으로 구분하고 있다. 스코프 1은 생산에서 발생하는 직접 배출, 스코프 2는 사업장에서 사용하는 전기와 동력을 만드는 과정에서 발생하는 간접 배출, 스코프 3는 협력기업과의 물류 및 공급제품 사용과 폐기 과정에서 발생하는 외부 배출을 감축하는 단계를 의미한다.

애플(Apple)은 2018년 100% 재생에너지로 운영함에 따라 스코프 2를 달성한 것으로 알려졌다. 애플 탄소솔루션 프로그램을 총괄하는 베스마 알자부 리더는 “44개국의 데이터센터와 사무실, 애플스토어는 재생에너지로 가동하고 있다”고 밝혔다.

애플은 2021년 판매제품의 원료 20%를 재활용 자원으로 생산했고 13인치 맥북에 이어 노트북에는 재활용 원료가 44% 포함된 것으로 알려졌다. 베스마 알자부 리더는 “공격적인 탄소감축 프로그램 확장으로 2021년에는 수익이 33% 증가했으나 탄소 순배출량에는 전혀 변화가 없었다”고 주장했다.

애플은 2015년부터 스코프 3에 집중하고 있다. 애플제품 생산에 100% 재생에너지를 사용할 것을 협력기업들에게 계약상으로 요구하고 있으며 200개 이상의 협력기업들이 참여를 약속한 것으로 알려졌다.

애플은 각각의 협력기업들이 위치한 지역의 시장 정보를 제공하고 있으며 협력기업들을 위한 실시간 교육을 지원하고 있다. 정부 및 글로벌 탄소감축기관과도 네트워크를 형성할 수 있도록 지원하면서 2030년까지 RE100을 달성할 수 있게 진행상황을 추적하고 감시하는 것으로 알려졌다.

국내에서는 SK하이닉스, 삼성SDI, 포스코그룹, LG이노텍이 애플과 협력관계를 맺고 있는 것으로 파악된다.

국내기업들은 애플과 같은 글로벌기업들과의 협력 및 해외 수요처 확보를 위해 RE100 가입을 선언하고 있으나 재생에너지 사용 환경이 가혹하다고 판단하며 정부에게 제도 개선과 REC(Renewable Energy Certificate) 및 PPA(Power Purchase Agreement) 시장 안정화를 요구하고 있다.

REC 구매는 재생에너지 발전사업자가 판매하는 REC를 친환경 전력으로 인정하는 것이며, PPA는 발전사업자와 전기소비자가 PPA를 체결하고 구매계약의 양만큼 친환경 전력으로 인정받는 방식이다.

산업통상자원부와 한국에너지공단에 따르면, 2022년 4월 기준 국내 PPA 계약은 총 2건에 불과한 것으로 알려졌다. 한국은 전력시장에서 재생에너지 영향력이 크지 않아 시장 접근이 녹록치 않은 것으로 해석된다.

국가온실가스관리시스템 자료에 따르면, 삼성전자는 2020년 전력 사용량이 27.0TWh로 국내 태양광 및 풍력 발전량인 22.4TWh를 웃돌았다. 바이오에너지 발전량인 9.9TWh를 포함하면 삼성전자의 에너지 수요를 충당할 수 있으나 SK하이닉스 전력 사용량 역시 23.4TWh로 태양광 및 풍력 발전량을 상회했다. 삼성전자와 SK하이닉스를 제외한 주요 수출기업들의 전력 사용량은 47.9TWh에 달한 것으로 나타났다.

삼성전자 황호송 상무는 “해외사업장은 대부분 REC로 재생에너지를 충당하고 있다”며 “가장 큰 이유는 가격이며 한국 대비 낮은 가격으로 판매되어 주저 없이 활용하고 있다”고 밝혔다. 이어 “미국·중국·유럽에서는 모든 사업장이 kWh당 10원으로 1900GW를 구매했으나 한국 REC는 변동성이 크고 가격이 비싸 구매가 어렵다”며 “PPA도 마찬가지이며 양질의 대규모 PPA 프로젝트가 필요하다”고 덧붙였다.

베스마 알자부 리더는 “한국에서 재생에너지가 다른 에너지원과 동등한 경쟁구조를 형성할 수 있는 환경을 조성해야 가격 경쟁력 확보를 통해 재생에너지 사용이 늘어날 수 있다”며 “무엇보다 정부가 재생에너지 목표를 상향하는 것이 필수조건”이라고 강조했다.

매들린 픽업 매니저는 “한국 정부를 대상으로 재생에너지 목표 상향 뿐만 아니라 재생에너지에 대한 공정한 시장을 조성하고 PPA 접근성을 강화하라는 내용의 정책을 제언할 예정”이라고 밝혔다. (홍인택 기자)