미국, 중국을 중심으로 세계 각국이 반도체 서플라이체인 재편에 주력하고 있다.

미국은 반도체산업 강화를 위해 인텔(Intel), TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing), 삼성전자 공장 유치에 성공했으며 70조원 상당의 보조금으로 설비투자를 지원할 예정이다.

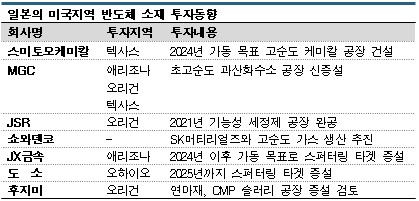

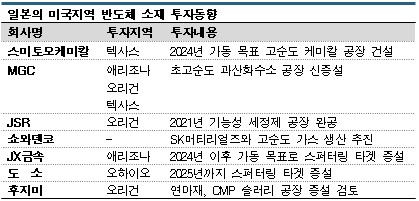

미국은 반도체에 그치지 않고 반도체 소재도 강화하고 있어 조만간 일본기업 유치를 본격화할 것으로 예상된다. 반도체 소재는 일본기업들이 장악하고 있기 때문이다.

반면, 중국은 여전히 성장 잠재력이 높은 시장으로 평가되며 일본 화학기업들의 반도체 소재 투자가 이어지고 있다.

한국, 타이완을 중심으로 이루어졌던 반도체 관련 투자의 중심지가 미국, 중국으로 옮겨가고 있어 대응이 요구된다.

반도체, 코로나 특수 종료에도 미국 투자 활성화

반도체는 고도성장에 제동이 걸린 것으로 파악된다.

특히, 메모리는 성장 둔화가 눈에 띄며 마이크론(Micron Technologies), 키옥시아(KIOXIA) 등 핵심 생산기업들이 일제히 감산을 발표했고 로직 반도체 역시 성장가도를 달리던 AMD의 2022년 3분기 매출액이 예상치를 밑돌아 부진이 계속되고 있다.

코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 확산으로 스마트폰, 컴퓨터 등 전자제품 판매가 급증했으나 최근 코로나19 특수가 종료됐고 경제를  둘러싼 불확실성이 확대돼 소비심리가 냉각된 영향으로 파악된다.

둘러싼 불확실성이 확대돼 소비심리가 냉각된 영향으로 파악된다.

그러나 실제 상황과 달리 생산기업들은 중장기적으로 수요가 증가할 것으로 전망하고 있고 미국 행정부의 하이테크산업 투자 정책 영향으로 미국에 이어 유럽, 일본도 설비투자를 가속화하고 있다.

감산과 생산능력 확대가 반복되면서 수급은 비교적 균형 상태를 유지하고 있으나 중장기적으로는 수요 증가가 계속될 것으로 예상되기 때문이다.

미국 조 바이든 대통령은 최근 반도체산업 투자 확대를 위해 527억달러에 달하는 보조금을 투입하는 반도체지원법(칩스법)에 서명한 것으로 알려졌다.

마이크로프로세서(MPU) 메이저인 인텔은 오하이오와 애리조나에 2개씩 총 4개 공장을 건설하는 계획을 공개했으며, 유럽판 칩스법으로 불리는 유럽 반도체법에 맞추어서도 독일에 신규 공장을 건설하는 방안을 검토하고 있다.

메모리 분야에서는 엘피다(Elpida Memory)를 인수한 마이크론이 10월 뉴욕에 반도체 공장 건설을 결정했으며 앞으로 20년 동안 최대 1000억달러를 투자할 것으로 알려졌다. 마이크론은 아이다호에도 신규 공장을 건설하고 있어 앞으로 글로벌 시장에서 미국산 D램이 차지하는 비중이 확대될 것으로 예상된다.

삼성전자, SK하이닉스 등 국내 반도체 생산기업들도 투자를 적극화하고 있으며, 일본 역시 6170억엔의 반도체산업 강화기금을 바탕으로 타이완 TSMC 유치에 열을 올리고 있다.

키옥시아는 요카이치(Yokkaichi) 공장 증설에 지원금 929억엔을, 마이크론 역시 히로시마(Hiroshima) 공장의 1베타 D램 메모리 증설 프로젝트에서 지원금 465억엔을 확보한 것으로 알려졌다.

메모리 중심 컴퓨팅 이행으로 투자 가속화

반도체 생산능력은 앞으로 수년 동안 증가추세를 계속할 것으로 예상된다.

일부에서는 메모리 공급과잉을 우려하고 있으나 미국 Western Digital은 낸드형 플래시 메모리 수요가 충족될 때까지 앞으로 3년 동안 7개 공장의 가동상태를 유지해야 한다고 판단하는 등 생산기업 대부분이 수요 증가를 확신하고 있다.

기존의 CPU(중앙 연산처리장치) 중심의 컴퓨팅으로는 막대한 데이터를 효율적으로 처리하기 어렵고 대용량 메모리 주변에 CPU를 배치한 메모리 중심 컴퓨팅으로 이행이 불가피하기 때문이다.

Western Digital은 앞으로 10년 이내에 기존의 2배 이상에 해당하는 500층의 초고밀도‧고용량 낸드플래시 메모리를 상용화할 예정이다.

낸드 메이저들은 셀에서 3차원 다층화를 본격화하고 있다. SK하이닉스는 238층 기술을 개발해 마이크론으로부터 1위 지위를 빼앗은 것으로 알려졌다.

반면, 로직 반도체는 차세대 기술 개발에 생산능력 확대 경쟁이 치열하게 전개되고 있다.

인텔과 TSMC, 삼성전자 등 수요기업들의 니즈를 충족시키기 위해 JSR, TOK, 쇼와덴코(Showa Denko) 등은 차세대 소재 개발을 적극화하고 있고 최첨단 EUV(극자외선) 프로세스가 확대되면서 후공정에서도 3차원 패키지가 보급된다면 일본기업 영향력이 확대될 것으로 예상된다.

현재 반도체 서플라이체인에서 과잉재고가 어느 정도인지 파악되지 않고 있으나 재고 처리에 걸리는 시간은 예전처럼 길지 않을 것으로 판단된다.

또 반도체 생산기업 대부분이 대량 수주계약을 체결했기 때문에 당분간 공장 가동률을 높은 수준으로 유지할 것으로 예상되며 세계 각국에서 대규모 첨단공장인 메가팹 가동이 본격화될 2024년에는 또다른 방향으로 성장이 가속화될 것이라는 전망이 제기되고 있다.

미국, 한국‧타이완 유치에 일본과 협력 강화

미국은 반도체산업 유치 프로젝트가 성공을 거두면서 신규 파운드리 건설이 본격화될 것으로 예상된다.

2024년 이후 TSMC, 삼성전자, 인텔이 신규 공장을 가동하고 SK하이닉스 역시 연구개발(R&D) 및 후공정 분야에 150억달러를 투자할 예정이다.

또 반도체 칩 생산을 담당하고 있는 파운드리 유치에 성공함에 따라 앞으로는 칩 제조에 필수적인 반도체 제조장치나 반도체 소재 체인 형성에 나설 것으로 판단된다.

2022년 9월 카말라 해리스 부통령이 일본을 방문해 반도체 제조장치, 소재 생산기업들과 회동하며 미국 투자를 촉구한 것 역시 서플라이체인 강화를 위한 일환으로 판단되고 있다.

반도체 소재를 생산하는 일본 화학기업들은 과거 미국 시장을 관망하면서 투자를 주저해왔으나 최근 미국-일본 관계가 개선됨에 따라 투자를 적극 검토하고 있다.

스미토모케미칼(Sumitomo Chemical)은 일본, 한국, 중국에 이어 미국에 4번째 고순도 화학소재 공장을 건설한다.

고순도 케미칼과 같은 벌크제품은 수요처 인근에서 바로 생산하는 것이 적절하다고 판단해 투자를 결정했으며, 생산제품은 공개하지 않았으나 노하우를 갖추고 있는 고순도 황산, 고순도 과산화수소, 암모니아수, IPA(Isopropyl Alcohol) 중에서 생산할 것으로 예상되며 기능성 케미칼 등 다른 반도체 소재 생산에도 나설 가능성도 제기되고 있다.

글로벌 초고순도 과산화수소 메이저인 MGC(Mitsubishi Gas Chemical)는 미국에서 생산기지 3곳을 가동하고 있으며 수요 증가에 대응해 증설을 검토하고 있다.

2021년부터 오리건에서 기능성 세정제를 생산하고 있는 JSR은 오리건 공장을 글로벌 생산기지로 재설정했다. 오리건에 JSR이 인수한 금속 레지스트 전문기업 인프리아(Inpria)가 소재하고 있기 때문이며, 캘리포니아 레지스트 공장까지 포함해 미국 시장 공략을 강화할 계획이다.

일본, 반도체용 고순도 가스 북미 투자 가속화

반도체용 가스 역시 수요처 인근에서 생산하는 흐름이 본격화되고 있다.

쇼와덴코는 미국에서 반도체 제조용 고순도 가스를 생산하기 위해 SK그룹과 협력하고 있다.

이미 2017년부터 SK머티리얼즈와 국내에서 고순도 가스 합작 사업을 추진하고 있으며 미국 투자를 통해 협업관계를 더욱 강화할 계획이다.

쇼와덴코는 현재 텍사스 소재 고순도 가스 영업‧물류기지에서 아시아에서 생산한 가스를 수입한 다음 미국 수요처에 공급하고 있고, SK머티리얼즈 역시 미국에서 가스를 직접 생산하지는 않고 있어 미국 진출을 위한 교두보 마련이 필요한 상태이다.

에어워터(Air Water)는 미쓰이(Mitsui)물산과 북미에서 산소, 질소 등 산업용 가스 사업을 추진하고 있으며 최근 산업용 가스 뿐만 아니라 LNG(액화천연가스)까지 수송할 수 있는 액화 가스 트레일러 및 저장용 액화 가스 탱크 등을 생산함으로써 미국 저온 수송기기 시장에서 점유율 1위를 확보한 것으로 알려졌다.

앞으로도 북미에서 풍부한 판로를 갖춘 미쓰이물산과 협력하며 산업용 가스 공급 사업을 본격적으로 확대할 계획인 가운데 일반적인 대형 플랜트가 아니라 중소형으로 설치함으로써 수송거리를 단축하는 방식으로 차별화를 도모하고 있다.

스퍼터링 타겟 생산기업들도 미국 투자를 적극화하고 있다.

반도체용 스퍼터링 타겟 시장의 60%를 점유하고 있는 JX금속(JX Nippon Mining & Metals)은 애리조나 챈들러(Chandler)에서 후공정 공장을 가동하고 있으며 메사(Mesa)에서도 공장 부지를 취득했다. 부지 면적은 기존 공장의 약 6배에 달하는 26만평방미터이며 2024년 이후 신규 공장을 가동할 계획이다.

도소(Tosoh)는 100억엔을 투자해 미국 오하이오 스퍼터링 타겟 공장을 증설할 예정이다. 2025년까지 생산능력을 2배 확대하고 공급체제를 안정화한다.

미국의 높은 인건비와 건설 코스트가 투자를 가로막는 요인으로 작용하며 여전히 타이완 등 아시아를 중심으로 투자 계획을 세우고 있으나 2024년부터 인텔, 삼성전자, TSMC 등의 신규 파운드리가 일제히 가동을 시작할 예정이어서 소재 수요가 급증할 것으로 판단하고 투자를 서두르고 있다.

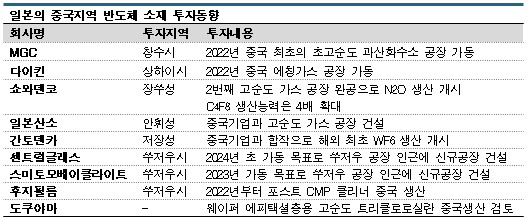

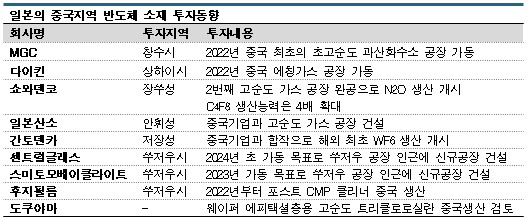

일본기업, 중국 반도체 소재 시장 공세도 강화

중국 반도체산업은 독자적인 체제로 전환되고 있다.

미국은 중국에 대해 최첨단 반도체 제조장치와 부품 이용을 제한하는 조치를 시행하는 한편 한국이나 타이완 파운드리, 반도체 생산기업을 유치하고 장치‧소재에 강한 일본기업에게 협력을 요청하는 등 중국 배제 전략을 본격화하고 있다.

미국과 중국 사이의 하이테크산업 마찰이 심화되며 미국, 한국, 타이완, 일본의 반도체 네트워크인 칩4는 9월 예비회의를 개최하는 등 연계를 강화하고 있다.

중국 반도체산업은 갈라파고스화될 것으로 예상됨에도 불구하고 독자적인 노선을 걸으면서 새로운 사업 기회를 다수 창출할 것으로 예상돼 한국‧타이완 반도체산업에서 소재 채용실적을 갖춘 일본기업들이 공세를 강화하고 있다.

MGC는 후베이성(Hubei)에서 중국 최초의 초고순도 과산화수소 공장을 완공했고 원료용 과산화수소 공장도 함께 건설해 일관생산체제를 완성했다.

MGC는 일본, 타이완, 한국, 싱가폴, 미국에서 초고순도 과산화수소 공장을 가동하고 있으며 후베이 공장이 11번째 생산기지이다.

과거에는 중국의 고품질제품 니즈가 크지 않아 일부 수출하는 수준에 그쳤으나 최근 중국 반도체 수준이 고도화되면서 최첨단제품에 대한 니즈가 확대돼 투자를 결정한 것으로 알려졌다.

미츠비시케미칼(Mitsubishi Chemical) 그룹은 타이완에서 고순도 황산을 생산하고 있으며 중국에서도 라이선스 사업을 추진하고 있다. 현재 중국기업 1사에게 라이선스한 상태이며 앞으로도 공세를 강화할 예정이다.

고순도 케미칼은 원료부터 일관생산해야 강점을 발휘할 수 있는 영역이어서 황산 원료 생산이 가능한 중국기업에게 정제기술을 라이선스함으로써 중국 시장 공략을 가속화할 계획이다.

중국 반도체 시장이 고도화됨에 따라 높은 정제기술을 갖춘 미츠비시케미칼 그룹에게 공급을 요청하는 중국기업이 늘어난 것으로 파악된다.

바스프(BASF)는 황산 생산능력을 2023년까지 2배 확대할 예정이다. 전자 그레이드 황산 생산을 확대해 수요 호조에 대응한다.

반도체 가스 분야에서도 신증설 투자 확대

반도체용 가스 분야에서도 일본기업을 중심으로 중국 투자가 이어지고 있다.

다이킨(Daikin)은 2022년 말 완공을 목표로 중국과 한국에 에칭가스 공장을 건설함으로써 현지 공급체제를 완성할 계획이다.

쇼와덴코는 상하이(Shanghai)에 2번째 고순도 가스 공장을 완성하고 2022년부터 상업 생산하고 있다. 아황산질소(N2O)는 일본, 한국에 이어 중국에서도 생산하게 됐고 옥타플루오로사이클로부탄(C4F8)은 중국 생산능력을 4배 확대한 것으로 알려졌다.

일본산소(Nippon Sanso)는 2023년 말까지 장쑤성(Jiangsu) 공장의 디보란(Diborane) 생산능력을 2배 확대할 계획이다.

중국기업과 협업하는 사례도 눈에 띄고 있다.

간토덴카(Kanto Denka)는 2022년 말까지 중국기업과 합작투자를 통해 안휘성(Anhui)에 고순도 가스 공장을 건설할 예정이며, 센트럴글래스(Central Glass)는 Zhejiang Juhua의 전자소재 관련기업과 육불화텅스텐(WF6) 생산에 나설 계획이다.

후공정 분야에서는 스미토모베이클라이트(Sumitomo Bakelite)가 쑤저우(Suzhou) 공장 생산능력을 50% 확대했으며 쑤저우 시내 다른 지역에는 2024년 초 완공을 목표로 신규 공장을 건설해 중국 생산능력을 1.3배 확대할 것으로 예상된다.

중국은 디스크리트를 포함한 반도체 봉지재 최대 소비국으로 스미토모베이클라이트는 이미 생산량의 60% 가량을 중국에 판매하고 있으며 앞으로 판매 비중을 70%로 확대하는 것을 목표로 하고 있다.

SDM(Showa Denko Materials)은 쑤저우 공장 인근에 2023년 가동을 목표로 신규 공장을 건설하고 2025년까지 1차 증설을 진행할 예정이다. 경쟁기업인 스미토모베이클라이트가 중국 생산능력 확대에 주력함에 따라 설비투자를 서두르고 있는 것으로 알려졌다.

후지필름(Fujifilm)은 2022년부터 포스트 CMP(화학적 기계연마) 슬러리를 중국에서 생산하고 있다.

CMP 슬러리는 오이타(Oita) 공장에서만 생산했으나 중국 쑤저우에서도 생산함으로써 중국 수요 증가에 대응하고 포스트 CMP 클리너 분야에서 시장점유율 1위를 확보할 계획이다.

글로벌 반도체 시장 6000억달러 육박

세계 반도체 시장은 성장을 거듭하고 있다.

글로벌 시장조사기관 가트너에 따르면, 2021년 글로벌 반도체 매출은 5950억달러(약 731조원)로 전년대비 26.3% 증가했다.

특히, 삼성전자는 2021년 메모리반도체 호황에 힘입어 반도체 사업에서 총 732억달러(약 90조원) 매출을 올리며 2018년 인텔에 1위 자리를 넘겨준 후 3년만에 세계 1위를 탈환했다

삼성전자의 반도체 시장점유율(매출 기준)은 12.3%로 인텔(12.2%)을 근소한 차이로 앞선 것으로 나타났다.

SK하이닉스는 364억달러(약 45조원)로 6.1%를 점유해 3위를 차지했고, 4위는 시장점유율 4.8%의 미국 메모리 전문 마이크론, 5위는 4.6%를 기록한 미국 퀄컴(Qualcomm)이 뒤를 이었다. 미국 브로드컴(Broadcom) 3.2%, 타이완 팹리스 미디어텍(Mediatec) 3.0%에 이어 미국 자동차용 반도체 전문기업 텍사스인스트루먼트(Texas Instruments), 미국 그래픽 반도체 전문 엔비디아(Nvidia) 2.8%, 미국 CPU·GPU 전문 AMD는 2.7%로 10위권에 들었다.

삼성전자, SK하이닉스 등 국내기업들이 주도하는 메모리 부문은 2021년 전체 반도체 매출의 27.9%를 차지했다. 매출은 메모리 가격 상승세에 힘입어 전년대비 33.2% 증가했다.

자동차용 반도체는 34.9% 증가해 가장 높은 성장률을 나타냈고, 스마트폰에 탑재되는 무선통신 부문은 24.6% 성장한 것으로 나타났다.

반도체 위탁생산 메이저로 세계 1위 파운드리 TSMC는 제외됐다. TSMC는 2021년 매출이 568억달러(약 70조원)로 인텔에 이어 3번째이다.

한국, 비메모리 반도체 육성 서둘러야

세계 비메모리 반도체 시장은 전체의 3분의 2를 차지하고 있으며 5년간 연평균 4.8% 성장해 2022년 3747억달러(약 427조원)에 달함으로써 메모리 반도체 성장률 0.8%를 크게 웃돌 것으로 예상된다.

비메모리의 절대 강자는 인텔, 퀄컴, 엔비디아 등 미국 실리콘밸리 베이스 정보기술(IT) 메이저로 IT기기의 두뇌격인 CPU(인텔), 입과 귀 역할을 하는 통신반도체(퀄컴), 그래픽 처리 기능을 담당하는 그래픽처리장치(GPU·엔비디아) 시장을 사실상 독점하고 있다.

자동차의 파워트레인(동력전달체계)이나 계기판 등을 움직이게 하는 자동차용 반도체 시장에서는 유럽기업이 입지를 굳히고 있다.

네덜란드 NXP는 시장점유율 10.5%, 독일 인피니온(Infinion)이 9.9% 세계 1-2위이고 빛을 전기영상 신호로 바꿔주는 이미지센서는 소니(Sony)가 전체의 50%를 차지하고 있다.

휴대폰, 가전제품, 자동차 등 IT와 연관된 글로벌기업들은 비메모리 분야에서 합종연횡을 추진하고 있다.

스마트폰 메이저 애플은 퀄컴과 30조원대 특허 소송을 취하하고 협력하기로 합의했다. 퀄컴의 독보적인 5G(5세대 이동통신) 칩 기술이 필요하기 때문이다. 퀄컴은 애플 뿐만 아니라 삼성전자, 화웨이(Huawei) 등 세계 스마트폰 메이저로부터도 특허료를 받고 있다.

아마존(Amazon), 마이크로소프트(MS), 구글(Google) 등 글로벌 톱3 클라우드들은 데이터센터 투자를 일제히 중단했다. 보안 성능을 개선한 신형 서버 CPU를 공급한다는 인텔의 발표 때문이다.

인텔은 한때 세계 시장을 100% 장악했으나 1985년 D램 사업을 포기했다. 매출이 1984년 16억3000만달러에서 1985년 13억6000만달러로 16.7% 감소했으나 사업을 포기할 정도는 아니었음에도 정부 지원을 받는 일본 반도체기업들의 저가공세를 이겨내기가 쉽지 않았기 때문이다.

대신 부가가치가 높고 성장 가능성이 큰 CPU를 택했고 현재는 CPU 시장의 강자로 도약해 글로벌 시장의 90%를 장악하고 있다. (강윤화 선임기자: kyh@chemlocus.com)

둘러싼 불확실성이 확대돼 소비심리가 냉각된 영향으로 파악된다.

둘러싼 불확실성이 확대돼 소비심리가 냉각된 영향으로 파악된다.