천연가스는 LNG(액화천연가스)를 포함 중국 수요에 따라 2023년 말에서 2024년 초 사이의 수급이 결정될 것으로 예상된다.

러시아의 우크라이나 침공으로 러시아가 우크라이나, 튀르키예(터키) 경유를 유지해온 파이프라인 공급량이 감소한 가운데 미국이 프리포트(Freeport) LNG 설비를 재가동함으로써 생산량이 늘어났고 앞으로 중국 수요가 2020년 겨울철 수준으로 늘어난다면 하루 40억입방피트의 수요초과 상태로 전환될 것으로 전망되고 있다.

2022년 말에는 세계적으로 따뜻한 겨울이 이어지고 유럽이 에너지 절감을 강화하면서 천연가스 가격이 하향 안정화됐으나 중장기적으로 유럽과 아시아가 LNG 쟁탈전을 벌일 가능성이 높아 상승 압박이 계속 존재하고 있는 것으로 판단된다.

아시아‧유럽, LNG 쟁탈전 우려 확대

천연가스는 2022년 러시아의 파이프라인 공급이 줄어들자 러시아산에 대한 의존도가 높았던 유럽에서 수급타이트 우려가 본격화돼 네덜란드 TTF가 2022년 8월 MWh당 300유로를 돌파하는 등 사상 최고수준의 폭등세를 나타낸 바 있다.

이후 유럽 각국이 겨울철 난방 수요에 대비해 LNG 조달을 적극화해 천연가스는 하락하고 LNG는 급등했다.

주요 LNG 소비국인 한국, 일본과 제로코로나 정책을 펼치고 있던 중국은 수요가 부진한 상태여서 유럽과 직접적인 쟁탈전을 벌이지 않았으나 높아진 가격을 소화할 수 없었던 동남아와 남아시아 개발도상국들은 가스 조달에서 고전한 것으로 알려졌다.

그러나 결과적으로는 겨울철 혹한이 심하지 않았고 재고 수준이 2021년 겨울보다도 높게 유지되며 TTF는 2023년 초 60유로대 초반으로 폭락했다.

2023-2024년 60-100유로 강세 불가피

LNG는 앞으로는 중국 수요가 어떻게 움직이느냐에 따라 글로벌 수급이 결정될 것으로 예상된다.

중국이 제로코로나 정책을 끝내고 경제 활성화를 추진하고 있어 천연가스 수요가 2020-2021년 겨울철 수준인 하루 40억입방피트 정도 늘어나면 유럽이 다시 천연가스 부족에 빠져들 것으로 예측되고 있다.

러시아가 우크라이나와 튀르키예 경유 파이프라인을 통한 하루 20억입방피트의 천연가스 공급을 중단할 가능성이 높으나 미국이 설비 트러블로 가동을 중단했던 프리포트 LNG 설비를 재가동했기 때문에 공급량에 큰 변화 없이 중국 수요만이 글로벌 수급에 큰 영향을 미칠 것으로 판단되고 있다.

반면, 일부에서는 중국 수요 증가분이 하루 20억입방피트 수준에 그치고 러시아가 파이프라인 공급을 계속한다면 미국의 생산 증가분이 더해진 만큼 공급과잉이 확대될 것으로 분석하고 있다.

만약, 공급과잉으로 전환되면 유럽 수요에 따라 달라질 가능성이 있으나 전반적으로는 가격이 하향 안정화된 상태에서 2023년 겨울을 맞이할 것으로 예상된다.

2023년에는 겨울철 수요에 대비한 재고 확보전이 치열해질 것으로 판단된다.

여름철 기온이 크게 높아지지 않아 공조용 수요가 부진해도 가격이 최근 수준보다 낮아지면 재고 확보에 고전하던 동남아, 남아시아의 구매가 되살아나고 결과적으로 또다시 가격이 오르는 형국으로 전환 될 것으로 예상된다.

전망이 어려운 중국 수요와 2022년 일어났던 프랑스 원자력발전 트러블, 가뭄 등이 2023년에도 일어날 가능성이 큰 것도 상승요인이 되고 있다.

이에 따라 천연가스 가격은 50유로 전후에서 최대 100유로대 초반까지 오를 가능성이 있으며 일부 시장 관계자들은 150유로대 후반까지도 폭등할 수 있다고 판단하고 있으나 2022년 기록한 300유로로 다시 오를 가능성은 희박한 것으로 분석하고 있다.

그러나 2023년 초의 60유로도 기존 가격에 비하면 상당히 높은 수준이며 세계 사회가 중국의 경제 상황과 천연가스 수요 흐름에 관심을 가져야 할 것으로 판단된다.

미국, IRA 계기로 셰일가스‧오일 투자 가속화

미국이 에너지 개발을 본격화하고 있는 것도 변수이다.

미국은 러시아의 우크라이나 침공으로 유럽에서 에너지 불안이 확산됨에 따라 LNG 수출국으로 변신함으로써 조 바이든 대통령의 공약이었던 국유지 셰일가스(Shale Gas) 및 오일 개발 규제와 정반대 노선을 걷게 됐고 2022년 가스 생산량이 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 이전 정점까지 상회할 정도로 회복된 것으로 알려졌다.

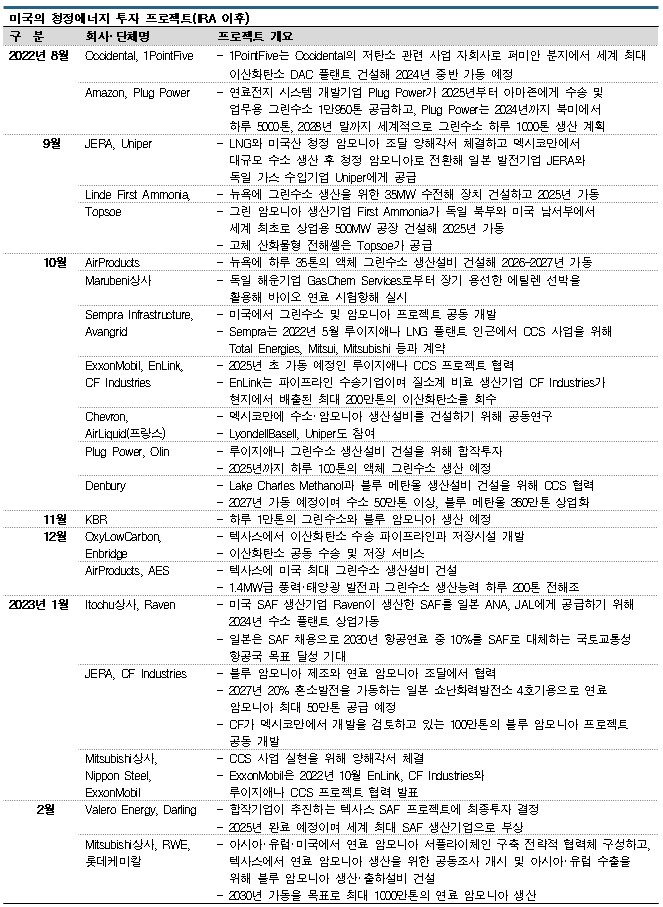

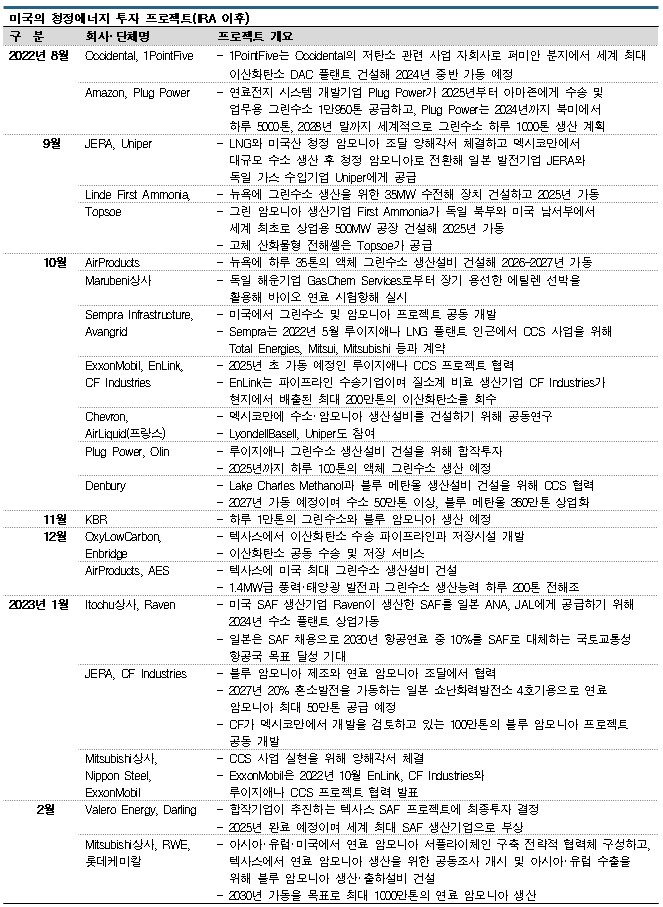

최근에는 2022년 8월 제정된 인플레이션 감축법(IRA)을 통해 기후변화 대응을 가속화하고 있고 세제우대 조치를 신설 및 확대함에 따라 청정에너지 프로젝트를 꾸준히 확대하고 있다.

미국 에너지정보국(EIA)에 따르면, 미국은 2022년 LNG 수출량이 하루 105억입방피트로 전년대비 8.6% 증가해 오스트레일리아를 제치고 세계 1위로 올라섰다. 2022년 연간 환산으로는 8114만톤에 달했고, 유럽 수출이 73억입방피트로 2.2배 가량 폭증하며 전체 수출량의 70%를 차지했다.

LNG 수출 확대와 함께 셰일 개발이 가속화돼 2022년 1월 셰일가스 생산량이 하루 807억입방피트로 코로나19 이전 최대 생산량인 742억입방피트를 이미 넘어섰고 이후에도 꾸준히 증가하고 있다.

인플레이션 억제를 위해 셰일오일 생산도 확대해 1월 셰일오일 생산량이 하루 802만배럴로 코로나19 이전 최대치인 2019년 11월의 834만배럴에 근접했다.

에탄 공급 확대로 ECC 신증설 프로젝트도 병행

셰일가스 생산량 증가와 함께 에탄(Ethane) 가스 등을 사용하는 ECC(Ethane Cracking Center) 가동률 역시 상승세를 계속하고 있다.

에탄이 나프타(Naphtha)보다 우수한 가격경쟁력을 유지함으로써 PE(Polyethylene)를 중심으로 한 석유화학제품 생산 및 공급도 증가하고 있다.

2020년에는 코로나19 팬데믹(Pandemic: 세계적 대유행)이 이어지며 ECC 중심의 석유화학 프로젝트 공사가 지연되거나 일부는 백지화되기도 했으나 2022년 펜실베이니아에서 에틸렌(Ethylene) 생산능력 150만톤의 ECC와 HDPE(High-Density PE) 및 LLDPE(Linear Low-Density PE) 플랜트 가동을 시작하는 등 석유화학 신증설을 재개했다.

앞으로도 2-3년 정도 에탄이 나프타보다 우수한 가격경쟁력을 갖출 것으로 예상돼 미국이 그동안 연기했던 ECC 프로젝트를 대거 재개하고 셰일 베이스 PE 수출을 더 빠르게 확대할 가능성이 제기되고 있다.

IRA, 청정에너지·CCS에 세액공제 혜택

IRA는 전체 세출 가운데 80% 수준에 해당하는 3910억달러를 저탄소 및 탈탄소 에너지 개발 프로젝트에 투입하도록 하고 있다.

바이든 행정부는 2030년까지 온실가스 배출량을 2005년 대비 50-52% 감축하는 것을 목표로 하고 있고 에너지청은 IRA와 인프라 투자 고용법을 통해 2030년까지 온실가스 배출량을 40% 감축할 수 있을 것으로 판단하고 있어 IRA의 중요성은 앞으로도 꾸준히 확대될 것으로 전망된다.

미국은 기존 기후변화 대책에서 △청정 생산설비 △이산화탄소(CO2) 포집·저장(CCS) △직접공기회수(DAC) △석유증진회수(EOR) △원자력발전 △SAF(지속가능한 항공연료) △청정 수소 등 연료 에너지 제조 분야에 청정에너지 관련 세액 공제 혜택을 부여할 계획이다.

2000억달러를 태양광 패널 및 풍력발전 터빈, 배터리 등으로 대표되는 청정 생산설비 분야에 투입하기로 해 CCS와 DAC, EOR, SAF, 청정수소 등 연료 에너지 제조에 대한 세액공제는 수백억달러에 그칠 것으로 판단됐으나 IRA 제정으로 전체적으로 투자금이 확대됨에 따라 청정 생산설비 이외 분야도 수혜가 커질 것이라는 기대가 확산돼 최근 관련 투자가 잇달아 발표되고 있다.

CCS를 활용해 암모니아(Ammonia) 및 그린수소, SAF 등을 공급하려는 신규 프로젝트에 미국 에너지 메이저 뿐만 아니라 일본 상사 등 해외기업들도 적극 참여하고 있다.

미국은 세법상 탄소산화물 회수‧분리에 대한 세액공제와 관련된 제45Q절을 통해 2032년까지 건설공사를 시작하는 CCS 프로젝트에 세액공제 혜택을 부여하며 앞으로는 DAC‧EOR 설비에도 45Q를 확대 적용해 이산화탄소 회수량 톤당 35-50달러인 세액 공제액 하한을 60달러로 조정하고 CCS‧DAC‧EOR 조합이라면 최대 180달러까지 공제를 받을 수 있도록 할 계획이다.

SAF는 온실가스 배출을 어느 정도 개선할 수 있느냐에 따라 1갤런당 1.25달러에서 최대 1.75달러의 세액 공제 혜택을 부여하며 청정 수소도 온실가스 배출강도에 따라 수소 1kg당 0.012달러에서 0.6달러 범위 사이에서 공제를 인정한다. (박한솔 책임연구원)