석유화학협회, 정부에 시정 요구 … 원료용 수요 최소 400만톤 발생

폐플래스틱은 연료와 원료 용도를 두고 갈등이 심화되고 있다.

한국석유화학협회는 최근 정부에 시멘트 생산기업들의 폐플래스틱 소각에 대한 시정조치를 요구했으며 한국자원순환연합회, 한국고형폐기물(SRF)재활용협의회, 한국폐기물에너지산업협회, 한국폐합성수지물질재활용협의회, 한국순환자원열분해협회, 한국의료폐기물공제조합, 한국자원순환에너지공제조합, 한국산업폐기물매립협회 등 8개 단체는 환경자원순환업생존대책위원회를 조직하고 시멘트기업에게 대항하는 성명서를 발표했다.

반면, 한국시멘트협회는 질소산화물(NOx) 저감을 위한 배출가스 저감장치(SCR) 설치에 천문학적인 재원 마련이 필요하다며 정부 차원의 지원책 마련을 호소하고 있다.

이창기 한국시멘트협회 부회장은 “SCR 설치에 생산라인 1기당 수백억원의 설치비 뿐만 아니라 설치비 수준의 운영비가 매년 추가로 필요하다”고 강조했다.

정부는 2023년 7월부터 시멘트산업에 대한 질소산화물 최대 배출기준을 기존 270ppm에서 118-240ppm으로 강화한 바 있다.

정부는 시멘트산업이 폐플래스틱 대신 유연탄 소각을 다시 늘리면 단가 상승 문제가 발생해 탄소 배출 감축을 위해 열원 전환이 필요하다는 입장이다.

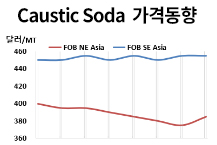

유연탄 가격은 8월 러시아, 중국 등 동북아산을 기준으로 우크라이나 사태 직후인 3월 초 고점 대비 36% 하락했다.

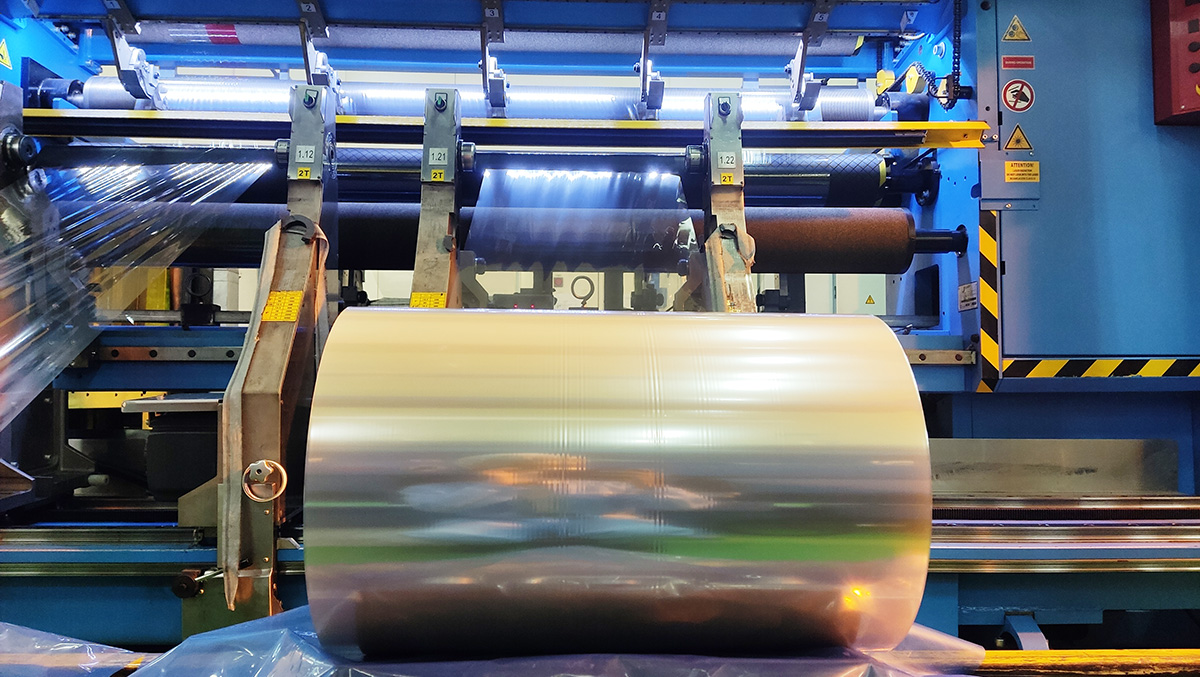

시멘트산업에서는 유연탄 가격 급등 및 탄소 배출 감축에 대한 해결책으로 2017년 86만톤, 2020년 141만톤, 2021년 196만톤, 2022년 230만톤의 폐플래스틱·폐비닐을 활용하고 있으며 폐기물 처리 비용까지 받고 있다.

시멘트는 생산과정에서 다양한 광물들을 결합하기 위한 고온이 필요하며 기존 열원인 유연탄을 폐플래스틱과 폐비닐로 대체하면 질소산화물, 온실가스, 탄소 배출이 감소할 뿐만 아니라 발열량도 더 높은 것으로 알려졌다. 유연탄은 석탄의 일종으로 다량의 휘발분을 함유해 연소 시 연기가 발생하며 질소가 포함돼 있다.

시멘트 생산과정의 순환자원 도입은 1990년대 유럽과 미국, 일본을 중심으로 이루어졌으며 국내에는 1997년 처음 도입된 후 점차 확대했다.

시멘트산업에서 폐플래스틱 연료 사용은 폐기물 소각이나 매립으로 발생하는 비용과 환경문제를 해결할 수 있어 각광받았다.

그러나 유럽연합(EU)이 2030년까지 플래스틱 용기 원료의 30%를 재생 플래스틱으로 대체해야 한다는 지침을 내놓는 등 세계 주요국들이 재생 플래스틱 사용을 의무화하고 글로벌 탄소중립 실현 요구가 확대됨에 따라 석유화학산업의 재활용 플래스틱 수요가 증가하며 갈등이 심화하고 있다.

우드맥킨지(Wood Mackenzie)에 따르면, 글로벌 폐플래스틱 재활용 원료 수요는 2025년 9600만톤에 달하나 공급량은 2700만톤 수준에 그쳐 폐플래스틱 확보 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 판단되고 있다.

재활용 플래스틱 관계자는 “글로벌 수요기업이 고가에도 불구하고 재활용 플래스틱 사용을 요구해 생산 준비를 서두르고 있으나 국내에서 배출된 폐플래스틱 상당량이 시멘트산업에 투입돼 원료가 부족하다”고 강조했다.

해외에서 1차 가공한 폐플래스틱을 수입하면 국내 탄소 감축으로 인정받지 못해 국산 재활용 원료 확보의 중요성이 더 확대되고 있다.

현재 국내에 건설하고 있는 플래스틱 재활용 공장 및 열분해유 공장이 완공된 후 폐플래스틱 수요가 최소 400만톤 발생할 것으로 예상되나 현재 상황에서 확보 가능한 물량은 100만톤에 불과한 것으로 파악된다.

서울시는 플래스틱 열분해 기술로 폐비닐을 연료유 또는 재생원료로 생산하는 도시원유 사업을 본격 추진하고 있으며 2023년 하반기 노원·관악 등 4개 자치구를 시작으로 2024년 10개구, 2025년 이후 전체 자치구에서 폐비닐 및 폐플래스틱을 선별해 업무협약을 맺은 국내 정유·화학기업 4사에게 2026년까지 연간 8만6000톤을 열분해용으로 공급할 계획이다.

국내 시멘트산업은 유연탄 대체를 위해 막대한 설비투자를 계속하고 있다.

한국시멘트협회에 따르면, 국내 시멘트산업은 최근 5년 동안 환경부문 설비투자에 약 2조315억원을 투자했고 2023년에도 2022년 시멘트산업 순이익 3034억원의 약 6배에 달하는 1조7745억원을 투자할 예정이다.

시멘트 생산기업들은 설비투자 항목 가운데 환경규제 대응, 원가절감이 포함된 합리화 설비 투자비중이 가장 높은 것으로 파악된다.

시멘트협회 관계자는 “온실가스 감축을 위한 탄소중립 설비 신증설 및 개조와 순환경제 전환에 필요한 폐플래스틱 사용 확대를 위한 환경투자가 설비투자 증가요인”이라며 “질소산화물 배출 부담금 등 정부의 강화된 환경규제를 준수하기 위해서는 관련설비 도입에 앞으로 약 9000억원을 추가 투입해야 한다”고 강조했다.

시멘트협회 관계자는 “온실가스 감축을 위한 탄소중립 설비 신증설 및 개조와 순환경제 전환에 필요한 폐플래스틱 사용 확대를 위한 환경투자가 설비투자 증가요인”이라며 “질소산화물 배출 부담금 등 정부의 강화된 환경규제를 준수하기 위해서는 관련설비 도입에 앞으로 약 9000억원을 추가 투입해야 한다”고 강조했다.

국내 주요 시멘트 생산기업 쌍용씨앤이는 2030년까지 유연탄 사용량 제로(Zero)를 달성하기 위한 순환자원 활용설비에 2018-2020년 2200억원을 투자했으며 앞으로 2800억원을 추가 투입할 예정이다.

한일시멘트는 2025년까지 순환자원 사용 확대와 탄소 배출 감소에 2710억원, 삼표시멘트는 2026년까지 환경설비 투자에 2000억원을 투입할 계획이다. (김진희 기자)

시멘트협회 관계자는 “온실가스 감축을 위한 탄소중립 설비 신증설 및 개조와 순환경제 전환에 필요한 폐플래스틱 사용 확대를 위한 환경투자가 설비투자 증가요인”이라며 “질소산화물 배출 부담금 등 정부의 강화된 환경규제를 준수하기 위해서는 관련설비 도입에 앞으로 약 9000억원을 추가 투입해야 한다”고 강조했다.

시멘트협회 관계자는 “온실가스 감축을 위한 탄소중립 설비 신증설 및 개조와 순환경제 전환에 필요한 폐플래스틱 사용 확대를 위한 환경투자가 설비투자 증가요인”이라며 “질소산화물 배출 부담금 등 정부의 강화된 환경규제를 준수하기 위해서는 관련설비 도입에 앞으로 약 9000억원을 추가 투입해야 한다”고 강조했다.