국내 연구진이 차세대 배터리 제조 방식으로 주목받는 건식전극(Dry Electrodes) 기술의 상용화를 앞당기는데 성공했다.

연세대와 LG에너지솔루션 공동 연구진은 차세대 배터리 기술로 주목받고 있는 건식전극의 상용화를 가로막는 기술적 난제를 규명했다. 연구 결과는 국제 학술지 네이처 에너지(Nature Energy) 2월26일에 게재됐다.

현재 대부분의 배터리 생산기업은 습식전극 공정을 사용하고 있다.

습식 공정은 전극 활물질과 도전재, 바인더를 고가의 용매와 혼합해 슬러리(Slurry) 형태로 만든 후 금속 포일(집전체)에 코팅하고 용매를 증발시키는 건조 과정을 거친다.

습식 공정은 전극 활물질과 도전재, 바인더를 고가의 용매와 혼합해 슬러리(Slurry) 형태로 만든 후 금속 포일(집전체)에 코팅하고 용매를 증발시키는 건조 과정을 거친다.

하지만, 에너지 소비가 많고 공정 시간이 길며 대규모 설비투자가 필요해 제조 비용이 커지는 단점이 있고 전극 내 활물질 함량을 높이기 위한 후막 전극 제작이 어려워 에너지밀도를 극대화하는데에도 한계가 있다.

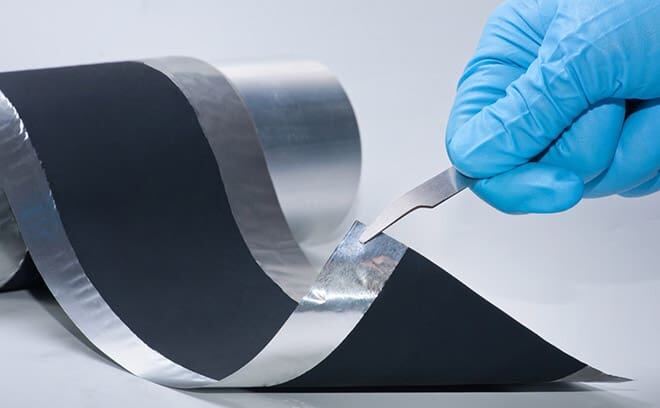

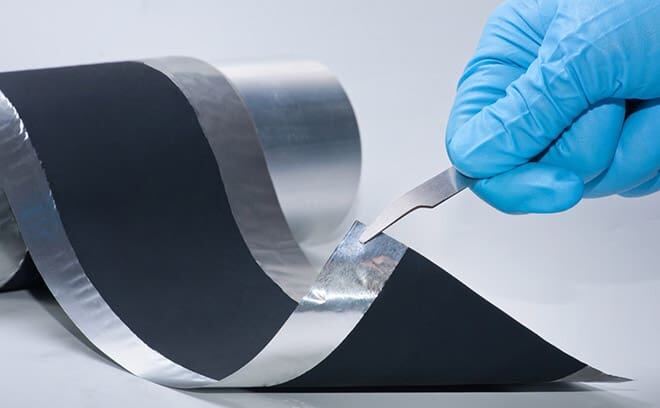

이에 따라 최근 건식전극 공정이 게임 체인저로 주목받고 있다. 건식 공정은 용매 없이 활물질과 도전재, 바인더를 직접 혼합해 고체 파우더 형태로 전극을 제조하는 방식으로 별도의 건조 공정이 필요하지 않아 제조 원가를 절감할 수 있고 생산 효율을 극대화할 수 있기 때문이다.

다만, 건식전극이 상용화되기 위해서는 해결해야 할 기술적 과제가 많다. 연구진은 제조공정과 전지 성능을 분석해 전극 균일성 확보와 후막 전극 기술 개발, 대량생산을 위한 수율 확보를 해결해야 한다고 보았다.

건식전극은 용매 없이 제작되기 때문에 활물질과 도전재, 바인더가 균일하게 분포되지 않으면 전극의 성능이 저하될 가능성이 크며 전극 내 물질을 균일하게 배치할 수 있는 새로운 분산 기술과 압연(캘린더링) 공정의 최적화가 필요하다.

연구진은 후막 전극 기술도 개선해야 한다고 판단했다. 후막 전극은 에너지밀도를 높이는데 필수적인 기술이지만 균일한 두께와 밀도로 형성하는 것이 쉽지 않아 고접착성 바인더와 도전재를 개발하고 전극이 일정한 밀도로 코팅될 수 있도록 공정을 정밀하게 조정해야 한다.

동시에 공정 최적화를 거쳐 건식전극 공정의 대량생산 과정에서 품질 안정성을 확보하는 것도 관건이다.

이상영 연세대 교수는 “건식전극 기술의 난제를 명확히 규명하고 연구실 단계를 넘어 대량생산을 위한 실질적인 개발 방향을 제시한 점에서 의미가 큰 연구”라며 “건식전극 연구의 새로운 기준을 확립하고 배터리산업과 협력을 더욱 강화할 것”이라고 강조했다.

김제영 LG에너지솔루션 최고기술경영자(CTO)는 “건식전극은 배터리 제조 원가를 절감하고 생산효율을 극대화할 수 있는 핵심기술”이라며 “특히, 급성장하는 중국 배터리 생산기업들의 추격을 따돌리고 글로벌 시장에서 우위를 유지하기 위한 초격차 기술”이라고 덧붙였다. (강)

습식 공정은 전극 활물질과 도전재, 바인더를 고가의 용매와 혼합해 슬러리(Slurry) 형태로 만든 후 금속 포일(집전체)에 코팅하고 용매를 증발시키는 건조 과정을 거친다.

습식 공정은 전극 활물질과 도전재, 바인더를 고가의 용매와 혼합해 슬러리(Slurry) 형태로 만든 후 금속 포일(집전체)에 코팅하고 용매를 증발시키는 건조 과정을 거친다.