화장품용 보존제는 화장품 수요 증가로 사용량이 증가하고 있으며 종류도 다양해지고 있다.

화장품은 미생물이 이용 가능한 성분이 풍부해 장기간 보관하면 미생물에 오염되기 쉬워 보존제 사용이 필수적이기 때문이다.

하지만, 안전성을 강조하는 소비자 요구로 화장품 용기에 성분을 표기하면서 화학 보존제에 대한 소비자의 거부감이 커지고 있다.

화학 보존제는 다양한 부작용을 일으킬 수 있다는 주장과 함께 안전하다고 주장하는 상반된 연구가 대립하고 있어 소비자들의 혼동을 야기하고 있다.

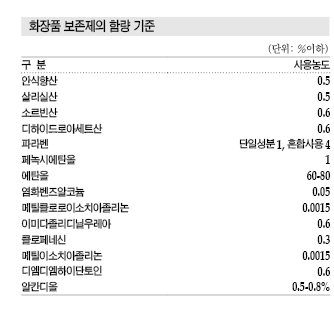

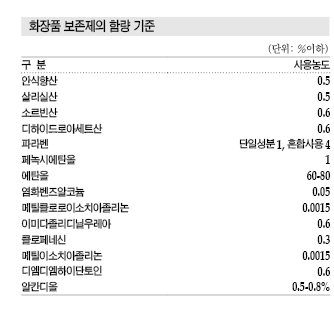

식품의약품안전처는 화장품에 사용되는 모든 화학 보존제에 대해 배합 한도를 지정해 관리하고 있다.

일부에서는 화학 보존제를 사용하지 않고 천연 방부제 사용을 확대하고 있으나 사용제한 규정이 없어 안전성을 보장할 수 없는 것으로 나타나고 있다.

화장품은 화학 보존제를 투입하지 않으면 1주일 이내에 부패할 가능성이 커 천연 및 무보존제 화장품 생산이 불가능한 것으로 파악되고 있다.

반면, 화장품 생산기업들은 파라벤(Paraben)계 보존제를 투입하는 대신 대체 화학 보존제를 사용하면서도 화학 보존제를 사용하지 않는 것처럼 과대 홍보하면서 화장품 가격을 높이고 있다.

하지만, 대체 보존제도 완벽히 안전성을 보장할 수 없으며 파라벤만큼 유해성이 높은 것으로 나타나 안전성 조사가 요구되고 있다.

식약처는 과대 홍보로 소비자를 혼동하게 만드는 화장품 생산기업을 규제할 필요가 있으나 성분함량만 규제함으로써 파라벤계 보존제 수요가 감소하고 있다.

파라벤, 대체 보존제와 독성 비슷

보존제는 화장품의 변질을 막고 세균이나 미생물의 번식을 억제하기 위해 투입하고 있다.

그러나 화학 보존제는 인체에 유해하다는 논란이 지속되고 있어 대체 보존제 사용이 증가하고 있다.

화학 보존제는 파라벤계 보존제가 주로 사용되고 있으며 인체에 해를 주지 않는 수준의 농도에서 미생물의 성장을 억제시켜주는 물질로 식품이나 화장품의 보존제로 널리 이용되고 있다.

하지만, 인체에 흡수되면 호르몬을 교란시켜 유방암 등을 발생시키는 원인이 된다는 연구결과가 발표되면서 수요가 감소하고 있다.

국내 선행논문에 따르면, 프로필파라벤(Propyl Paraben)계가 가장 독성이 강한 보존제로 나타나고 있다. 파라벤계는 대부분 메틸파라벤(Methyl Paraben)계, 프로필파라벤계가 사용되고 있다.

식약처는 <화장품 안전기준 등에 관한 규정 일부 개정안>을 고시해 2015년 1월23일부터 페닐파라벤(Phenyl Paraben)과 클로로아세타마이드(Chloroacetamide) 등 2개 성분을 살균·보존제 성분표에서 삭제했다.

식약처는 2015년 상반기에 EU(유럽연합)가 이소프로필파라벤, 이소부틸파라벤, 페닐파라벤, 벤질파라벤, 펜틸파라벤 등 파라벤계 5종이 투입된 화장품을 수입하지 못하도록 한 조치를 반영했다고 설명했다.

국내시장은 벤질파라벤, 펜틸파라벤은 사용이 금지돼 있으며 이소프로필파라벤과 이소부틸파라벤은 사용한도가 단일사용 기준 0.4%를 준수하면 안전하지만 EU 기준이 개정된 만큼 위해성을 다시 평가하고 있다.

식약처는 파라벤계 보존제 중 페닐파라벤, 메틸파라벤, 에틸파라벤, 프로필파라벤, 이소프로필파라벤, 부틸파라벤, 이소부틸파라벤 등 7가지 사용을 허가한 바 있다.

식약처 관계자는 “일부에서 파라벤이 유방암과 고환암을 유발할 가능성을 제기하고 있지만 세계보건기구(WHO) 산하 국제암연구소(IARC)의 발암물질 목록에 파라벤은 포함돼 있지 않다”고 밝혔다.

이어 “환경호르몬이라는 주장도 제기되고 있으나 내분비계 장애물질로 판단할만한 과학적 근거는 부족한 실정”이라고 강조했다.

화장품 생산기업들은 파라벤의 유해성 논란이 확산되면서 무파라벤 화장품을 생산하고 있으나 유해성을 보유한 대체 화학 보존제를 첨가하고 있는 것으로 알려졌다.

파라벤을 대체하는 화학 보존제로는 메틸클로로이소치아졸리논(Methylchloroisothiazolinone), 이미다졸리디닐우레아(Imidazolidinyl Urea), 클로페네신(Chlorphenesin), 디엠디엠하이단토인(DMDM Hydantoin) 등이 사용됐으나 최근 유해성 문제로 대부분 페녹시에탄올(Phenoxyethanol)과 알칸디올(Alkanediol)계로 대체하고 있다.

하지만, 페녹시에탄올과 알칸디올도 화학 보존제로 위험성이 있는 것으로 평가되고 있다.

시장 관계자는 “화학 보존제는 유해성을 내포할 수밖에 없다”며 “파라벤은 안전한 보존제로 사용이 가능하지만 발암 논란으로 소비자들이 거부감을 표시해 어쩔 수 없이 사용하지 않고 있다”고 밝혔다.

페녹시에탄올, 파라벤계 대체소재로 부상

LG생활건강, 아모레퍼시픽 등 국내 화장품 생산기업들은 저가 화장품에는 파라벤계 보존제를 사용하고 있으며 무파라벤이라고 강조하는 화장품에는 페녹시에탄올 및 알칸디올계 보존제를 주로 사용하고 있다.

미국산 화장품은 페녹시에탄올 투입이 30% 수준으로 나타나고 있으나 국산은 50%를 넘어선 것으로 파악되고 있다.

페녹시에탄올은 곰팡이, 세균, 곤충에 대한 광범위한 보존제 작용을 나타내고 있어 화장품 및 목욕용품 등 피부관련 제품에서 다양하게 사용되고 있다.

하지만, 페녹시에탄올도 화학 보존제로 고농도로 사용하면 인체에 유해해 기존 화장품에 비해 안전성을 보장할 수 없는 것으로 알려지고 있다.

페녹시에탄올도 부작용으로 유아에게 탈수 증상을 일으킬 수 있으며 중추신경계에 영향을 미쳐 구토 및 설사를 일으킬 수 있는 것으로 나타났다.

또 직접적으로 흡입하면 마비를 일으켜 치명적 피해를 볼 수 있으며 양식장에서는 어류 마취제로 사용하고 있어 화장품용으로 1% 이내로 투입 함량을 제한하고 있다.

경우에 따라 활성산소를 발생시켜 기미, 주근깨의 원인이 되고 피부자극과 알러지를 일으킬 가능성이 있다는 선행논문도 제시되고 있다.

시장 관계자는 “페녹시에탄올도 화학 보존제로 과잉 사용하면 부작용이 발생한다”며 “무파라벤이라는 마케팅 효과를 누리기 위해 페녹시에탄올로 보존제를 대체했을 뿐 안전성이 개선됐다고 평가할 수 없다”고 밝혔다.

페녹시에탄올은 미국, 유럽 등에서도 화장품용 허용기준을 1% 이내로 설정했으며 미국 FDA(식품의약국)는 접착제의 일부에 사용되는 식품첨가물로도 승인했지만, 일본은 페녹시에탄올 사용을 금지시켰다.

페녹시에탄올은 파라벤계 보존제로 사용한 화장품에 비해 비싼 화장품에 투입되고 있으나 파라벤계 보존제와 가격이 kg당 1만-2만원으로 비슷한 수준으로 파악되고 있다.

무파라벤계 화장품은 파라벤계 화장품에 비해 상대적으로 높은 가격을 받으면서 보존제는 동일가격 수준으로 대체해 높은 수익을 챙기고 있다.

알칸디올, 고급 화장품에 투입하고 있으나…

화장품 생산기업들은 1,2-알칸디올의 원료를 사용해 화장품에서 방부효과를 나타낼 수 있는 방법을 지속적으로 검토하고 있다.

페녹시에탄올이 유해성분으로 부각되면서 대체 보존제를 지속적으로 모색하고 있다.

1,2-알칸디올은 1,2-옥탄디올(1,2-Octanediol), 1,2-헥산디올(1,2-Hexanediol) 등이 대표적으로 화장품 보존제로 사용되고 있다.

특히, 천연 및 유기농화장품으로 홍보하고 있는 화장품에 보존제로 사용하고 있는 것으로 나타나고 있다.

천연 화장품에도 보존제는 투입되고 있으며 파라벤계만 지양할 뿐 대체 보존제가 투입되고 있는 것으로 나타나고 있다.

포타슘솔베이트(Potassium Sorbate)도 가격이 높은 화장품에 투입되고 있으며 가격은 2만원 수준으로 파악되고 있어 기존 보존제에 비해 비싼 것으로 나타나고 있다.

특히, 포타슘솔베이트는 해외 화장품 생산기업들이 많이 사용하고 있는 것으로 나타나 1,2-알칸디올과 함께 파라벤계 보존제 대체 소재로 부상하고 있다.

하지만, 1,2-알칸디올도 자극을 유발할 수 있어 화학 보존제와 마찬가지로 제한 기준이 필요한 것으로 판단되고 있다.

일부에서는 1,2-알칸디올이 화장품의 보존력 및 안전성을 위해 0.5-0.8% 수준 사용돼야 한다고 주장하고 있으나 보존 효과를 나타내기 위해서는 1-3%가 투입돼야 하는 것으로 지적되고 있다.

1,2-알칸디올은 일본산, 미국산을 주로 사용하고 있으며 국내에서도 생산이 가능한 것으로 알려지고 있다.

kg당 2만원 수준으로 기존 보존제와 비슷하며 국내 화장품 생산기업 및 수입제품에도 채용이 확대되고 있다.

시장 관계자는 “국내 고급 화장품에는 대부분 1,2-알칸디올이 투입되고 있지만 파라벤계, 페녹시에탄올 등 기존 보존제보다 유해하지 않다는 결과는 보고되지 않고 있다”며 “화장품용 보존제를 모두 함량 규제할 필요성이 있다”고 밝혔다.

헥산디올, 파라벤 보다 위험할 수 있다!

파라벤계 대체 보존제로 알칸디올계인 1,2-헥산디올이 부상하고 있다.

하지만, 1,2-헥산디올도 천연 성분이 아닌 것으로 알려져 천연 및 친환경제품으로 인정하기 어려운 것으로 나타나고 있다.

헥산디올은 석유화학계인 1-헥센(1-Hexene)이 원료로 사용되고 있고 천연 성분이 아닌 것으로 파악되고 있다.

시장 관계자는 “알코올 성분인 알칸디올은 파라벤에 비해 피부에 더 자극적일 가능성도 있다”며 “피부염 환자용 화장품에는 대부분 파라벤을 사용하고 있으며 헥산디올은 부작용 우려로 투입하지 않고 있다”고 밝혔다.

파라벤을 대체하기 위해 헥산디올을 대부분 사용하고 있으나 1-Hexene을 원료로 사용함에 따라 유해성 조사가 필요한 것으로 나타나고 있다.

헥산디올은 국내 청도정밀화학, 엠아이팜, 코엠 등이 생산하고 있으며 모두 1-Hexene을 원료로 사용하고 있다.

시장 관계자는 “파라벤이 함량 규제를 받고 유해성이 있다면 헥산디올도 파라벤만큼 유해성을 보유하고 있어 엄격히 규제해야 할 것”이라며 “파라벤, 헥산디올 모두 기준 함량만 초과하지 않으면 문제되지 않으나 소비자들이 과민반응해 생산기업들이 어쩔 수 없이 파라벤을 대체하고 있다”고 밝혔다.

유기농화장품, 화학 보존제 사용해도 “인정”

유기농 화장품도 보존제는 화학 보존제를 사용하고 있으나 천연원료만 사용하고 있다고 허위광고하고 있다.

자몽이나 녹차추출물는 보존제를 대체하기 위해 투입되고 있으나 효과가 없는 것으로 나타나 화학보존제와 혼합해 사용하고 있다.

식물추출물을 기본으로 하는 천연보존제는 5% 미만을 사용해 보존제 효과를 나타내야 하나 살균 조건에 맞추기 위해서는 식물추출물을 20배 이상 농축해야 하는 것으로 알려졌다.

하지만, 고농축은 식물추출물에 존재하는 유해성분까지 농축돼 위해성 논란이 불거질 수 있는 것으로 알려지고 있다.

시장 관계자는 “천연보존제는 방부력이 자신을 미생물 오염으로부터 보호하기에도 힘든 수준으로 식물추출물을 기본으로 하는 실용적인 천연 보존제는 개발된 적이 없다”고 밝혔다.

화장품 생산기업들은 유기농 컨셉 화장품은 천연원료 95% 이상을 함유하고 있고 파라벤 등 인체에 유해한 보존제를 사용하지 않았다고 강조하고 있다.

시장 관계자는 “천연 보존제로 화장품 변질 및 부패를 방지하기에는 무리가 따른다”며 “어떤 화장품이라도 세균의 증식을 막기 위해 최소한의 합성 보존제는 필요하다”고 설명했다.

효모 화장품, 줄기세포 화장품, 유기농화장품 등도 보존제를 첨가하고 있으나 마케팅으로 악용하기 위해 천연 원료를 소량 넣고 유기농 화장품으로 강조하고 있는 것으로 알려졌다.

식품의약품안전처는 <유기농화장품 표시·광고 가이드라인>을 통해 유기농원료 함량이 물과 소금을 제외한 화장품 전체 구성성분의 95% 이상이어야 한다는 방침을 발표했다.

하지만, 화학 보존제들은 대부분 1-3% 미만 투입되고 있어 화학 보존제를 투입해도 유기농 화장품으로 표기가 가능한 것으로 알려졌다.

천연보존제, 화장품에 단독사용 “불가”

천연 보존제는 상업화할 수 있을 만큼 보존 효과를 얻기 어려운 것으로 나타나 인체에 해가 되지 않는다고 판단한 화학 보존제를 사용하고 있다.

에코서트는 유기농 인증마크를 부여하고 있는 대표적인 프랑스 인증기관으로 인체와 자연에 해가 없다고 등재한 합성 보존제로 소디움벤조에이트(Sodium Benzoate), 포타슘솔베이트, 벤질알코올(Benzyl Alcohol) 등을 5% 이내에서 허용하고 있다.

에코서트가 인정한 합성 보존제는 식품첨가물로도 사용할 수 있을 만큼 위험성이 적은 것으로 나타나고 있다.

하지만, 화학 보존제로 고농도를 사용하면 유해할 가능성이 높아 기존 화학 보존제와 큰 차이점이 없는 것으로 나타나고 있다.

시장 관계자는 “파라벤도 기준 농도를 사용하면 크게 문제화되지 않아 대체 보존제와 큰 차이가 없다”고 밝혔다.

일부 천연 보존제 개발이 지속되고 있으나 화학 보존제를 대체할 수 있는 소재는 없는 것으로 파악되고 있다.

자몽추출물, 금송, 오미자, 어거시, 키틴, 레몬, 스테비아 등 다양한 천연 보존제가 개발되고 있으나 화장품에 단독으로 투입해 보존 효과를 누리기에는 부족한 것으로 나타나고 있다.

대부분 화장품 생산기업들은 천연 보존제를 일부 투입하고 화학 보존제도 함께 투입함에 불구하고 유기농 및 천연이라고 주장하는 화장품이 대부분인 것으로 알려졌다. <허웅 기자: hw@chemlocus.com>