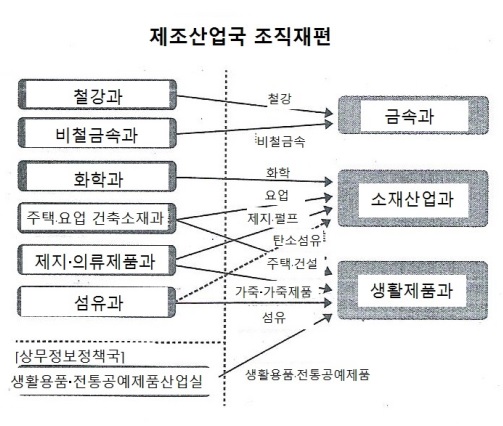

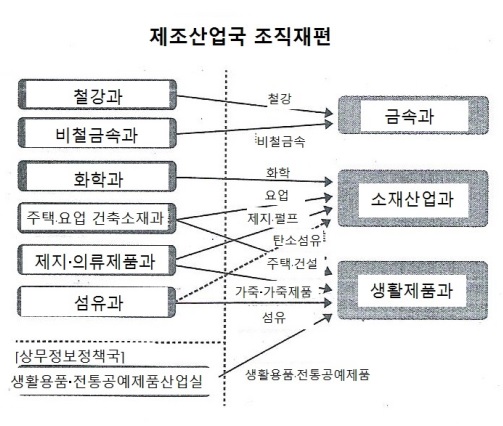

일본 경제산업성이 6월17일 제조산업국의 조직개편을 단행했다.

제조업의 구조가 변화해 신소재 개발 등 기존 업종 개념에 포함돼지 않는 공통 정책과제를 해결하기 위해 화학, 섬유, 철강, 비철 등 소재산업을 담당하는 6개의 과를 「소재산업과」, 「금속과」, 「생활제품과」 3개로 재편한다.

소재산업과가 조직재편의 핵심으로 금속계를 제외한 B2B(기업간 거래)계의 소재산업 전반을 통괄한다.

현재 화학과의 업무 대부분을 계승하고 주택산업‧요업‧건축소재과의 유리, 시멘트 및 제지업‧의복제품과의 종이‧펄프, 섬유과의 탄소섬유 업무를 통합했다.

기능성화학제품실의 명칭은 「혁신소재실」로 변경하고 현재 업무 이외에 탄소섬유, 셀룰로오스 나노섬유, 나노 소재도 관장한다.

소재산업과는 약 40명의 인원이 243개 단체를 담당한다.

생활용품 분야의 사업구조 개혁을 촉진하고 수요처인 다운스트림 산업의 변화에 기동적으로 대응할 수 있는 소재산업 정책, 기술개발‧시장개척 전략을 추진한다.

생활제품과는 제조산업국의 B2C(소비자 대상 거래)계 소재와 상무정보정책국의 일부 업무를 통합해 섬유, 의복제품, 가죽, 생활용품, 주택, 건축소재 등을 담당하며 소관단체는 351개이다.

금속과는 철강과와 비철금속과를 통합해 금속계 산업을 일원화한다.

소재산업은 생활용품 내수가 부진하고 에너지 코스트, 설비 노후화, 과잉능력 등 공통의 구조적인 과제를 안고 있어 생산능력 최적화, 생산 시스템 개혁 등이 요구되며 소재산업과의 정책 지원 메뉴가 동일한 것으로 알려졌다.

한편, 수요처의 니즈가 고도화하고 다양화함에 따라 소재간 경쟁이 심화되고 멀티 머티리얼화도 이루어지고 있으며 이업종간 연계 및 협동에 따른 기술개발, 소재 횡단적인 시장 개척이 활발해지고 있다.

IoT(사물인터넷)의 도입에 따라 제조업의 구조가 변화해 서플라이 체인도 다양해지고 있다.

이에 따라 소재산업 담당 부서를 통합함으로써 개별 정책에서 탈피해 산업계의 변혁과 개혁을 촉진하는 것을 목표로 하고 있다. (L)