TDI(Toluene Diisocyanate)는 2016년 들어 수급타이트로 전환되면서 수익성이 크게 개선되고 있다.

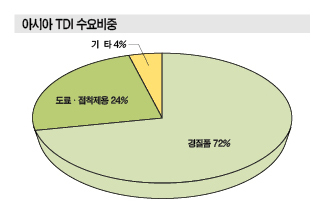

TDI는 연질 폴리우레탄(Polyurethane)의 원료로 투입되고 있으며 수요비중은 매트리스, 인조가죽 등 가구용 77%, 자동차용 11%, 방수복 4%, 기타 8%로 파악되고 있다.

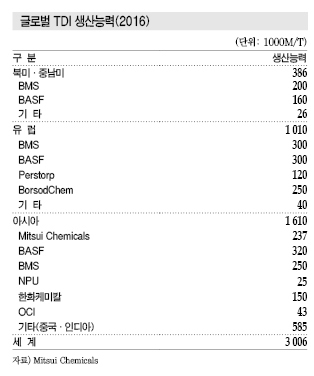

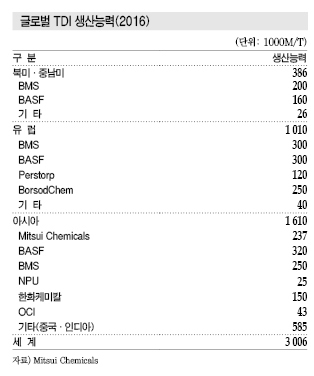

글로벌 TDI 시장은 독일 BASF, Bayer Material Science가 분사한 Coverstro, 중국이 인수한 헝가리 Borsod Chem-Wanhua, 일본 Mitsui Chemicals이 생산능력의 70%를 장악해 과정체제를 형성하고 있다.

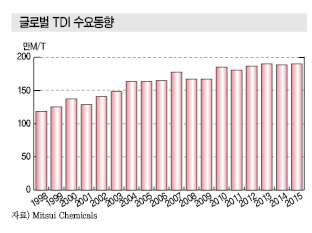

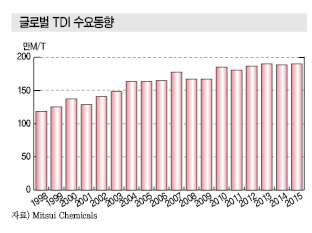

글로벌 TDI 총 생산능력은 2014년 기준 280만톤으로 아시아, 유럽, 미국에 집중되고 있으며 수요가 196만톤에 불과해 공급과잉을 지속하고 있다.

PTA(Purified Terephthalic Acid), CPL(Caprolactam)과 함께 구조조정 대상으로 거론됐으나 2016년 상반기에는 공급과잉이 완화되면서 가파른 회복세를 나타냈다.

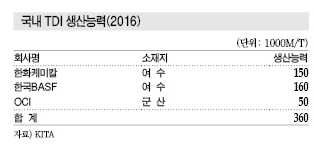

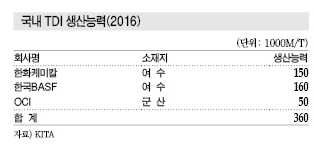

국내 TDI 생산능력은 한국BASF 16만톤, 한화케미칼 15만톤, OCI 5만톤으로 총 36만톤에 육박하고 있으나 내수는 3만톤 수준에 불과한 것으로 나타나고 있다.

국내기업들은 수출 다변화를 통해 수익성을 유지했으나 글로벌 메이저들이 2010년 이후 공격적인 신증설을 실시함에 따라 고전을 지속했다.

하지만, 2016년 상반기에는 선진국을 중심으로 가동중단과 정기보수가 잇따르면서 수급이 타이트해졌고 국제가격이 폭등세로 돌변했다.

한화케미칼, 화인케미칼 흡수합병 “오판”

한화케미칼(대표 김창범)은 2016년 2월 자회사 한화화인케미칼을 흡수·합병했다.

한화케미칼은 2014년 8월 KPX화인케미칼을 400억원에 인수한 후 회사명을 한화화인케미칼로 변경했으나 TDI 시황이 악화됨에 따라 합병이 불가피했던 것으로 판단된다.

한화케미칼 관계자는 “한화화인케미칼은 수출다변화에 집중했으나 글로벌 공급과잉으로 적자생산이 불가피해서 TDI 사업 효율화를 위해 구조조정을 실시했다”고 밝혔다.

한화화인케미칼은 한화케미칼에 흡수돼 TDI의 원료 중 하나인 염소를 안정적으로 공급받아 제조 코스트 절감을 시도한 것으로 알려졌다.

한화화인케미칼은 공급과잉 영향으로 2014년 매출액이 1365억8298만원으로 전년대비 20.6% 감소했고, 영업이익도 마이너스 391억6147만원으로 적자폭이 19.8% 늘었다.

2015년에는 한화케미칼이 흡수·합병했고 TDI 생산량 증가로 매출액이 2101억6894만원으로 크게 늘었으나 영업이익은 마이너스 381억2506만원으로 적자를 지속했다.

한화케미칼 관계자는 “TDI는 수급에 절대적인 영향을 받는 화학제품으로 흡수합병을 통해 제조코스트 절감을 시도했으나 크게 개선되지는 않았다”고 강조했다.

한화케미칼이 한화화인케미칼을 흡수한 이후 코스트 경쟁력을 확보하고 가동률을 높임에 따라 경쟁기업인 한국BASF도 코스트 절감을 고심한 것으로 알려졌다.

한국BASF는 한화케미칼에게 염소를 구매했으나 한화케미칼이 경쟁기업으로 부상함에 따라 LG화학으로 구매선 전환을 검토하는 등 한화케미칼 견제에 고심하고 있다.

공급과잉에 2015년까지 “고전”

TDI는 만성적인 공급과잉에 따라 2015년 적자생산이 불가피했다.

국내 TDI 생산기업들은 2010년까지 인디아, 인도네시아, 브라질 등 신흥국을 중심으로 수출에 집중해 높은 수익성을 기록했으나 2011-2015년에는 글로벌 생산능력 확대로 고전을 면치 못했다.

글로벌 TDI 시장은 2010년 중국의 자급률이 급격히 높아진 가운데 글로벌 경기침체로 다운스트림 및 전방산업의 수요 신장세가 둔화되면서 2011년부터 공급과잉이 본격화됐다.

BASF, BMS 등 글로벌 메이저들이 중국시장을 공략하기 위해 현지에서 신증설을 잇따라 감행했기 때문이다.

BMS는 2011년 중국에서 25만톤을 증설한데 이어 2014년에는 독일 18만톤 공장을 폐쇄한 후 생산능력을 30만톤으로 확대했으며, Borsod Chem도 2012년 헝가리에 16만톤을 신증설했다.

BASF는 기존의 8만톤을 폐쇄하고 2015년 Dormagen 소재 TDI 30만톤을 신규가동해 유럽 및 아프리카 공급을 확대함으로써 공급과잉을 유발하고 있다.

시장 관계자는 “TDI는 2011년 글로벌 공급과잉으로 전환돼 2015년까지 고전을 면치 못했다”며 “TDI 가격도 폭락세를 지속했다”고 밝혔다.

TDI 가격은 2010년 톤당 3000달러대를 형성했으나 공급과잉으로 전환된 2011년에는 2000-2200달러로 급락했고 이후 2000달러가 붕괴되며 2015년 1400-1500달러까지 떨어졌다.

글로벌 TDI 평균가동률도 2010년 89%에서 2015년 67%로 떨어진 것으로 파악되며, 신증설이 마무리되된 가운데 구조조정이 진행됨에 따라 2016년 들어서는 70% 후반을 회복했다.

시장 관계자는 “글로벌 TDI 시장은 중국의 자급률 확대로 공급과잉이 심각한 수준”이라며 “기술장벽이 낮고 고부가화가 불가능한 품목이기 때문에 선진국을 중심으로 감산이 불가피한 상황”이라고 밝혔다.

경쟁력 악화 플랜트 폐쇄 “불가피”

TDI는 구조조정이 불가피해 경쟁력이 떨어지는 플랜트를 중심으로 구조조정이 이루어졌다.

Dow Chemical은 2012년 2/4분기 브라질 공장을, BASF도 2015년 3/4분기 독일 8만톤 공장을 폐쇄했고, 유럽에 TDI를 공급하던 한국BASF도 2015년 하반기 가동률을 70%까지 조정했다.

2015년 4/4분기에는 BMS가 독일의 18만톤 노후설비를 영구폐쇄하는 등 선진국을 중심으로 경쟁력이 떨어지는 공장이 영구폐쇄된 것으로 나타났다.

일본 Mitsui Chemicals은 2016년 4월1일 Kashima 소재 TDI 12만톤 플랜트를 영구폐쇄했으며 Omuta 소재 TDI 12만톤 플랜트는 5월부터 정기보수를 실시했다.

일본이 TDI 생산능력을 45.3%를 축소함에 따라 아시아 생산능력의 7.5%가 줄어들면서 국내 TDI 시장이 회복세로 전환된 직접적인 계기를 제공한 것으로 판단되고 있다.

시장 관계자는 “글로벌 TDI 시장은 선진국을 중심으로 폐쇄가 불가피했다”며 “TDI는 고부가화할 여지가 없고 기술장벽이 낮아 후발기업들의 진입이 쉽기 때문”이라고 강조했다.

글로벌 신증설 “둔화”

글로벌 TDI 시장은 신증설이 감소해 회복세로 전환되고 있다.

글로벌 TDI 생산능력은 2015년 21.4% 가량 확대됐으나 2016년 이후의 신증설 계획이 연기·취소된 것으로 파악된다.

2016년 26만5000톤으로 8.3%, 2017년에는 12만3000톤으로 3.5% 늘어날 예정이었으나 공급과잉 여파로 설비투자가 지연돼 2016-2018년 글로벌 TDI 증설은 8만톤 수준에 그칠 것으로 예상되고 있다.

중국 Yantai Wanhua가 30만톤, Shanghai BASF는 6만톤을 증설할 계획이었으나 2017년 이후로 연기한 것으로 파악되고 있다.

최근에는 Sabic과 Dow Chemical이 합작해 중동에 TDI 20만톤을 증설했으나 폴리올(Polyol) 39만톤에 자가소비할 방침이어서 TDI 수급에는 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 판단되고 있다.

폐쇄 플랜트 증가 및 신증설 제한으로 글로벌 TDI 평균 가동률은 2017-2018년 75-76%를 회복할 것으로 예상되고 있다.

시장 관계자는 “만성적인 공급과잉으로 2016-2018년 신증설이 상당히 제한적”이라며, “2016년부터는 시황이 크게 개선되고 있다”고 밝혔다.

한화·OCI, 수익성 개선에 “풀가동”

국내 TDI 시황은 플랜트 폐쇄 및 정기보수로 2016년 상반기에 호조를 나타냈다.

TDI 가격은 2015년 초 톤당 2100-2200달러에서 하반기에 1425달러까지 폭락했으나 2016년 3월 중순 이후 반등해 4월21일 1700달러로 상승했다.

5월에는 성수기를 맞아 수급이 타이트해지면서 매주 100달러 폭등해 2000달러대를 돌파했다.

국내 TDI 생산기업들은 TDI 가격이 5월 말 2400-2500달러대까지 급등함에 따라 2015년 67% 수준에 불과했던 가동률을 2016년 2/4분기 100%까지 끌어올렸다.

한화케미칼은 2016년 4월 초 No.2 5만톤 및 No.3 5만톤 플랜트의 정기보수를 마치고 재가동에 돌입했으며, 2년 동안 가동을 중단했던 No.1 5만톤 플랜트도 4월 말부터 가동을 재개했다.

OCI도 군산 소재 TDI 5만톤 플랜트를 풀가동하고 있으며 한국BASF 역시 여수 소재 TDI 플랜트 가동률을 100%까지 끌어올렸다.

TDI와 톨루엔(Toluene)의 스프레드는 2015년 5-6월 톤당 930달러에서 10월 1000달러대까지 회복했으며 2016년 2/4분기 손익분기점 1400-1500달러를 넘어서면서 흑자생산을 지속하고 있다.

시장 관계자는 “신증설이 제한된 가운데 구조조정 및 정기보수가 겹치면서 수급이 타이트해졌고 당분간 강세가 지속될 것으로 예상된다”고 강조했다.

이어 “국내 TDI 생산기업이 한화케미칼, 한국BASF, OCI 등 3곳에 불과해 글로벌 경쟁기업이 생산을 중단하면 수급에 큰 영향을 받는다”고 덧붙였다.

TDI 원료를 공급하고 있는 휴켐스는 DNT(Dinitrotoluene)를 생산해 주로 한화케미칼 및 OCI에게 공급하고 있으며 TDI 부진으로 가동률이 60%에 불과했으나 TDI 시장이 살아나면서 2016년 5월 90-100%로 끌어올렸다.

한화케미칼이 정기보수를 마무리하고 No.1 5만톤 플랜트를 재가동했고, OCI도 군산 소재 5만톤 플랜트를 풀가동해 DNT 수요가 증가했기 때문이다.

수출판로 다각화로 “생존”

국내 TDI 생산기업들은 수출판로 다각화가 필수적으로 요구되고 있다.

한화케미칼은 일본 공급이 줄어듦에 따라 일본 수출량을 확대를 위해 수요처를 모색하고 있으며 OCI는 아시아를 중심으로 수출을 확대한 가운데 터키, 벨기에 등 유럽 공급에 집중하고 있다.

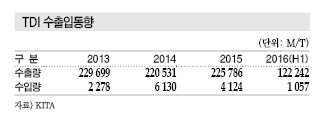

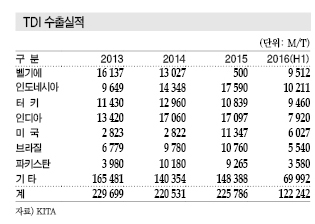

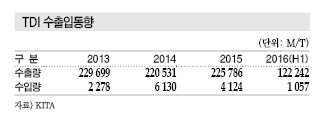

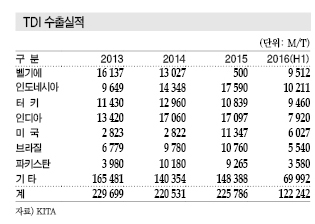

국내 TDI 수출량은 2013년 22만9699톤에서 2014년 22만531톤으로 감소했으나 2015년 22만5786톤으로 회복됐고 2016년 4월에는 7만6230톤에 달했다.

벨기에는 BMS, BASF 등 글로벌 메이저의 신증설로 2015년 한국산 수입이 급감했으나 2016년에는 수입량을 서서히 회복해 1-4월 7928톤을 기록했다.

시장 관계자는 “내수보다는 수출이 더 비싸게 판매할 수 있기 때문에 내수 판매보다는 수출판로 개척에 더 집중하고 있다”며 “특히, 신흥국 수요가 증가하고 있다”고 강조했다.

인도네시아는 수입량이 2013년 9649톤 2014년 1만4348톤, 2015년 1만7590톤으로 크게 증가해 최대 수출국으로 부상했으며 인디아도 2014-2015년 1만7000톤대를 유지해 수요가 양호한 것으로 나타났다.

미국은 2014년 2822톤에서 2015년 1만1347톤으로 폭증했고 브라질은 2013년 6779톤, 2014년 9780톤, 2015년 1만760톤으로 증가세를 지속하고 있다.

시장 관계자는 “글로벌 공급과잉이 완화됨에 따라 2014년 감소했던 수출량도 2015-2016년 상당수준 회복될 것으로 기대하고 있다”고 밝혔다.

2016년 7-8월 글로벌 정기보수가 마무리됨에 따라 일시적으로 증가했던 수출량이 일부 줄어들고 TDI 가격 상승세도 둔화할 것으로 예상되고 있다.

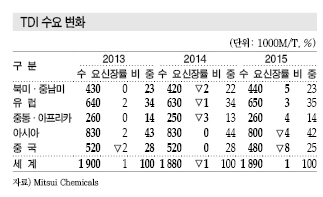

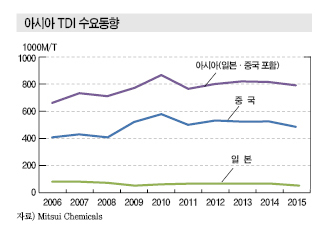

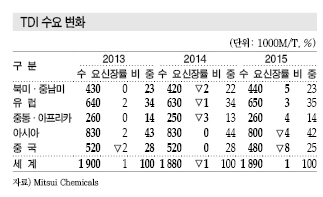

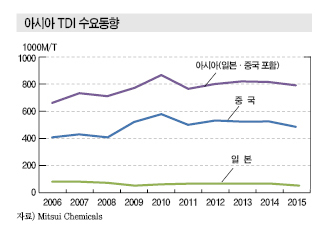

2015년 글로벌 TDI 수요는 감소세를 지속했다.

북미지역이 경기회복에 따라 크게 늘어났으나 중국은 경제성장 둔화 영향으로 약 189만톤을 기록하며 전년대비 1% 증가하는 데 그친 것으로 추정된다.

TDI 수요는 세계경제 성장률과 유사한 3-4%대 신장률을 나타냈으나 최근 수년 동안 평균 2% 수준을 지속하고 있다.

특히, 중국은 그동안 유지하던 높은 신장률과는 대조적으로 8% 감소한 것으로 추정된다.

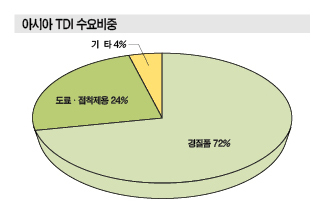

전체 수요비중의 95%를 차지하고 있는 가구·자동차용 경질폼 및 도료 원료용 수요가 경기변동에 크게 좌우되기 때문으로 파악된다.

북미·중남미 수요가 44만톤, 유럽(중동·아프리카 포함) 이 65만톤, 아시아가 80만톤을 기록한 것으로 집계되고 있다.

북미는 미국경제가 호조를 지속하며 5% 늘어났지만 남미는 브라질 등의 경기침체가 심화됨에 따라 3% 줄어들었다.

유럽은 서유럽이 3% 늘어나며 꾸준한 증가세를 나타냈고, 아시아는 세계 최대 소비국인 중국 수요가 8% 줄어들며 전체적으로도 4% 감소했다.

중국 수요는 48만톤으로 2014년에 비해 큰 폭으로 줄어들었지만 여전히 세계수요의 25% 가량을 차지하고 있다.

하지만, 경기둔화에 따른 내수부진, 임금상승에 따른 수출경쟁력 약화 등 다양한 문제가 발생하고 있어 높은 신장률을 기대하기 어려워지고 있다.

앞으로는 유럽, 미국에 가구·침구 등을 수출하는 가공무역 생산지인 동남아시아, 서아시아 등이 시장을 이끌 것으로 기대되고 있다.

TDI는 잡화, 가구·침구용, 자동차용으로 사용되는 경질폼이 핵심 용도이며 미국, 일본, 서유럽 등 선진국에서는 수요가 이미 포화상태에 도달해 신장률이 둔화되고 있으나 신흥국의 경제성장이 가속화되면 2-3% 성장할 것으로 예상된다.

2015년에는 Covestro가 S&B(Scrap & Build)를 통해 30만톤 플랜트를 가동했으며 BASF 역시 30만톤을 가동했다.

하지만, Covestro는 12만톤과 6만톤 설비의 가동을 중단했고 BASF는 8만톤 가동을 중단해 실질적인 생산능력 증가는 34만톤에 머물렀다.

2016년에는 신증설 프로젝트가 없지만 Mitsui Chemicals이 2016년 3월 우레탄(Urethane) 사업의 구조개혁을 위해 Kashima 소재 TDI 11만7000톤 플랜트를 가동중단한데 이어 프랑스 Vencorex도 TDI 12만톤을 HDI(Hexamethylene Diisocyanate)로 전환하는 등 가동중단, 생산전환이 잇따르고 있다. <정현섭 기자: jhs@chemlocus.com>

표, 그래프 : <TDI 수출입동향><TDI 수출실적><국내 TDI 생산능력(2016)><글로벌 TDI 수요동향><TDI 수요 변화><글로벌 TDI 생산능력(2016)><아시아 TDI 수요동향><아시아 TDI 수요비중>