한화솔루션, DNT 투자 철회 … 유럽·중국·일본도 잇달아 생산 감축

국내 TDI(Toluene Diisocyanate) 시장은 글로벌 경기침체와 원자재 가격 상승으로 미래 수익 전망이 불확실한 것으로 평가된다.

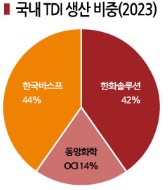

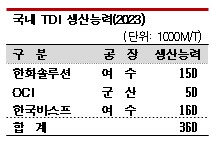

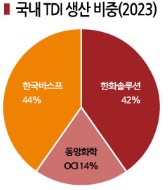

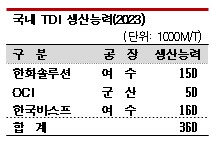

삼성증권에 따르면, 국내 TDI 생산능력은 2022년 말 기준 한국바스프(BASF) 16만톤, 한화솔루션 15만톤, OCI 5만톤이며 TDI 원료 DNT(Dinitrotoluene)는 TKG휴켐스가 26만톤의 생산능력을 보유하고 있다.

TDI는 원료로 질산염이 필요하고 중간단계 물질인 DNT를 생산해야 하는 등 거쳐야 하는 단계가 많아 화학기업들이 쉽게 진입하지 못하고 있다.

한화솔루션은 PU(Polyurethane)의 핵심 원료 TDI부터 PVC(Polyvinyl Chloride), 가성소다(Caustic Soda) 등에 이르는 일괄생산체계를 갖추고 있 다.

다.

한화솔루션 관계자는 “TDI는 글로벌 경기 불확실성이 존재하나 유럽발 공급차질이 계속되며 하반기 글로벌 경기 개선으로 수요가 회복되면 시장 상황이 점차 개선될 것”이라고 전망했다.

글로벌 TDI 생산능력은 약 360만톤으로 메이저는 바스프 90만톤, 코베스트로(Covestro) 90만톤, 중국 완후아케미칼(Wanhua Chemical) 65만톤이고 중국 93만톤, 유럽 92만톤, 미국 46만톤 순으로 분포돼 있다.

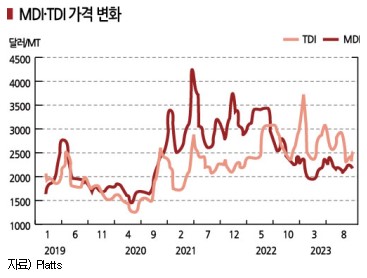

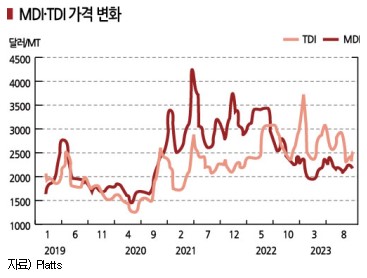

글로벌 TDI 시황은 2006년 9월 바이엘(Bayer) 미국공장 폭발 사고로 20만톤 플랜트의 생산 차질이 발생해 톤당 2650달러에서 4200달러로 폭등했고, 2016년 10월에도 바스프의 독일 화학단지 폭발 사고로 32만톤이 가동에 차질을 빚어 4050달러에서 7720달러로 폭등한 바 있다.

2022년 8월 말에는 코베스트로가 독일 TDI 30만톤 플랜트에서 발생한 염소 누출 사고로 유럽 전체 생산능력의 33% 수준을 가동 중단했다.

시장 관계자는 “TDI는 소수 메이저들이 시장을 과점해 다른 범용 석유화학제품에 비해 설비 트러블 및 공급 불안정에 따른 가격 폭등이 자주 발생한다”며 “변동에 주목할 필요가 있다”고 강조했다.

한화그룹은 TDI 생산 경쟁력 및 수익성을 안정적으로 유지하기 위해 2021년부터 계열사간 질산-DNT-TDI로 이어지는 밸류체인을 구축할 예정이었으나 2022년 말 투자를 철회했다.

한화솔루션은 2021년 3월 1600억원을 투자해 여수단지 폴리실리콘(Polysilicon) 부지에 DNT 18만톤 공장을 건설할 계획이었으나 2022년 9 월 투자를 철회했다. DNT는 한화솔루션 케미칼부문에서 생산하는 TDI 원가의 40%를 차지하나 전량을 외부에서 구매할 정도로 외부 의존도가 높은 편이다.

월 투자를 철회했다. DNT는 한화솔루션 케미칼부문에서 생산하는 TDI 원가의 40%를 차지하나 전량을 외부에서 구매할 정도로 외부 의존도가 높은 편이다.

DNT는 톨루엔(Toluene)의 영향을 받고 TDI-톨루엔 스프레드가 확대될수록 마진이 높아지며 수익성이 개선되는 특성이 있으나 2023년 마진은 최근 5년간 평균에 비해 부진한 것으로 파악된다.

한화솔루션은 2024년 1월까지 DNT를 상업 생산할 예정이었으나 러시아·우크라이나 사태로 발생한 원자재 가격 폭등 및 환율 급등에 따른 인플레이션 영향을 피하지 못해 투자 철회를 결정한 것으로 알려졌다.

반면, 한화는 질산 생산 확대를 위한 투자를 계획대로 진행해 총 52만톤 체제를 확보할 예정이며 한화솔루션의 DNT 투자 철회에 따라 새로운 수요기업 확보에 나설 것으로 예상된다.

TDI는 글로벌 시장 역시 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 팬데믹(Pandemic: 세계적 대유행) 이후 수익성 악화로 고전하고 있다.

써치엠차이나에 따르면, 바스프는 독일 루트비히스하펜(Ludwigshafen) TDI 30만톤 폐쇄를 결정했으며 중국 완후아케미칼 역시 10만톤 가동을 영구 중단함으로써 글로벌 생산능력 감축이 확실시되고 있다.

일본 미쓰이케미칼(Mitsui Chemicals)은 2025년 7월까지 오무타(Omuta) TDI 12만톤 플랜트를 개량해 생산능력을 5만톤으로 감축하고 헬스케어 사업을 중심으로 생산품목을 재구성할 계획이다. 오사카(Osaka) 공장에서 생산한 바이오매스 톨루엔으로 TDI를 그린화하거나 PU 폼(Foam)을 CR(Chemical Recycle) 처리하는 방안을 검토하고 있다.

글로벌 TDI 가격은 2020년 전반적으로 약세를 나타냈고 메이저들의 정기보수, 불가항력 선언에 따른 공급 감소로 9-11월 상승세를 계속했으나 연말 저가의 중국산이 글로벌 시장에 대거 유입되며 일시적으로 하락 전환했으며, 코로나19 사태가 진정되며 TDI 수요 및 가격이 점진적인 회복세에 들어섰으나 스프레드 등 수익성은 크게 개선되지 못했다.

ICIS에 따르면, TDI는 CFR China 기준 2020년 톤당 1795달러에서 2021년 2211달러, 2022년 2548달러로 상승했다.

TDI 유해성 논란 역시 수익성 악화에 일조한 것으로 평가된다.

TDI는 질산, 톨루엔을 합성한 DNT를 원료로 만들고 건설, 자동차, 가구산업에서 포장 및 절연용으로 사용되는 PU 폼과 페인트, 합성수지 제조에 사용되고 있다.

PU폼은 폴리올(Polyol)에 이소시아네이트(Isocyanate)인 TDI, MDI(Methylene di-para-Phenylene Isocyanate)를 합성해 제조하며 TDI를 원료로 한 PU는 약 70%가 연질폼(Flexible Foam)으로 신발, 가구, 자동차, 침구류, 완구류에 사용하고 나머지 30%는 페인트, 접착제, 실란트 원료로 투입되고 있다.

TDI는 탄성력, 기계적 물성이 우수하고 MDI에 비해 단가가 30% 가량 저렴할 뿐만 아니라 대량생산이 용이해 국내외 여러 관련기업들이 사용하나 반응성이 느려 생산성이 떨어지고 휘발성이 MDI보다 높다는 단점이 있어 물질안전보건자료(MSDS) 유독물질, 사고대비물질로 분류되고 있다.

또 DNT 원료 톨루엔은 흡입 시 환각 상태, 천식을 비롯한 호흡기 질환, 암, 마비 증상 등을 유발하며 TDI 속 유독물질인 디클로로벤젠(Dichlorobenzene)은 유럽에서 큰 파동을 일으킨 발암물질이어서 선진국에서 엄격한 기준으로 관리하고 있다.

2017년 바스프가 생산한 TDI에서 허용 기준치의 수백배에 달하는 디클로로벤젠이 검출돼 논란이 됐고 독일, 벨기에 등에서 매트리스 생산기업들이 리콜을 실시한 바 있다. (김진희 기자)

다.

다. 월 투자를 철회했다. DNT는 한화솔루션 케미칼부문에서 생산하는 TDI 원가의 40%를 차지하나 전량을 외부에서 구매할 정도로 외부 의존도가 높은 편이다.

월 투자를 철회했다. DNT는 한화솔루션 케미칼부문에서 생산하는 TDI 원가의 40%를 차지하나 전량을 외부에서 구매할 정도로 외부 의존도가 높은 편이다.