국내 화학산업은 특허출원 확대가 요구되고 있다.

화학산업은 글로벌 경기침체가 지속되는 가운데 범용 화학제품이 경쟁력을 잃고 있어 정밀화학, 스페셜티 등 고부가가치 사업으로 투자를 전환해야 할 것으로 파악된다.

국내 화학기업들은 원천기술을 확보함으로써 중동, 중국 등 신흥국들과의 기술격차를 벌리고 글로벌 메이저를 추격해 경쟁력을 확보해야 할 것으로 판단되고 있다.

이에 따라 특허출원을 통해 기술을 선점하는 것이 중요한 과제로 부상하고 있으며 지속적인 R&D(연구개발)가 요구되는 가운데 상업화에 성공하면 안정적인 수익을 창출할 수 있는 것으로 예상되고 있다.

국내에서는 LG화학이 배터리, 농화학, 바이오·제약 등으로 저변을 넓히면서 특허출원이 활발하며, 삼성SDI도 에너지솔루션에 집중해 다양한 특허를 취득하고 있다.

화학특허, 고분자·화학공학 특허 둔화…

국내 특허출원은 2011년 17만8924건, 2012년 18만8915건, 2013년 20만4589건, 2014년 21만0292건, 2015년 21만3694건으로 매년 증가하고 있으나 증가율이 다소 둔화되고 있다.

전기공학 분야가 33.7%로 가장 높은 비중을 차지하고 있는 가운데 컴퓨터 및 반도체가 각각 1만건을 출원해 R&D가 가장 활발한 것으로 파악된다.

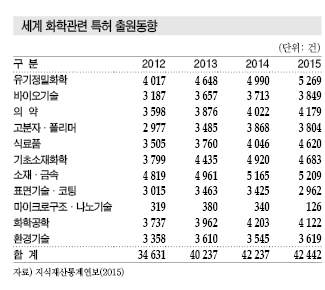

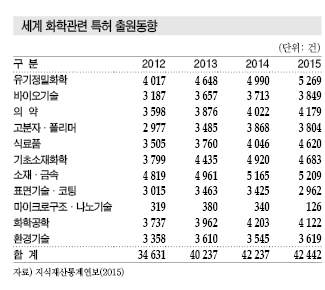

세계지식재산기구(WIPO)는 화학특허 분야를 유기·정밀화학, 바이오, 의약, 고분자·폴리머, 식료품, 기초소재화학, 소재·금속학, 표면기술·코팅, 마이크로구조·나노기술, 화학공학, 환경기술 등 11가지로 분류하고 있다.

화학분야 특허출원 비중은 2015년 기준으로 19.8%에 달했으며 유기·정밀화학, 소재·금속 특허가 5000건으로 가장 많았으나 전기공학에 비해 특정분야에 대한 의존도가 낮은 것으로 나타났다.

고분자·폴리머, 화학공학 분야는 석유화학기업과 연관성이 높으나 2015년 특허출원건수가 2014년보다 소폭 감소한 것으로 집계되고 있다.

고분자·폴리머 특허는 2014년 3868건에서 2015년 3804건으로, 화학공학 특허는 2014년 4203건에서 2015년 4122건으로 줄었다.

반면, 나머지 분야는 특허출원건수가 대부분 증가세를 지속했다.

유기정밀화학 특허는 2012년 4017건, 2013년 4648건, 2014년 4990건으로 매년 증가했고 2016년 5269건에 달해 재료·금속학을 제치고 가장 많았다.

국내 석유화학기업들도 석유화학 매출 의존도를 낮추고 정밀화학, 스페셜티 등 기술장벽이 높으면서도 부가가치가 높은 분야로 투자를 선회할 것이 요구되고 있다.

소재·금속학 특허는 매년 증가세를 기록한 가운데 2014년 5165건으로 유기·정밀화학보다 높았으나 2015년에는 5209건으로 화학분야 가운데 2번째를 기록했다.

최근에는 의약·바이오 분야가 주목됨에 따라 의약 특허가 2014년 이후 4000건을 넘어섰으며 바이오는 2011년 2916건으로 3000건 미만이었으나 2015년 3849건으로 증가했다.

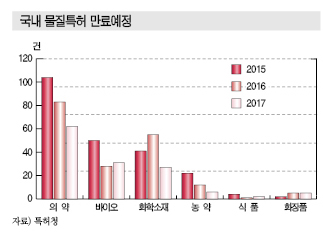

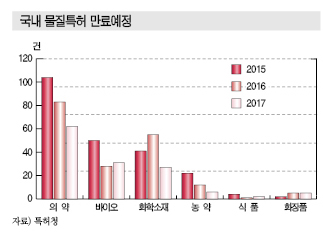

특허청에 따르면, 2015-2017년 존속기간이 만료되는 물질특허는 의약이 249건으로 46.1%를 차지한 가운데 제네릭 연구가 활발해질 것으로 예상되고 있다.

나머지는 화학소재 123건으로 22.8%, 바이오 109건으로 20.2%, 농약 40건으로 7.4%, 화장품 12건으로 2.2%, 식품 7건으로 1.3%를 차지한 것으로 파악되고 있다.

LG·삼성, OLED·퀀텀닷 특허 “활발”

국내기업들은 전자 및 디스플레이 특허출원이 활발한 것으로 파악된다.

국내기업의 특허출원 순위는 삼성전자가 6725건으로 1위를 차지했으며 현대자동차 3713건, LG전자 3452건, LG화학 3333건, 삼성디스플레이 2827건, LG디스플레이 2357건이 뒤를 이었다.

삼성디스플레이 및 LG디스플레이는 OLED(Organic Light Emitting Diode)를 중심으로 특허를 확대하고 있으며 퀀텀닷 특허도 늘어난 것으로 파악된다.

글로벌 OLED 특허 점유율은 한국 41.0%, 일본 37.0%, 미국 18.0%, 미국 4.0%로 국내 전자·디스플레이 생산기업들이 주도하고 있다.

국내 OLED 시장은 2010년 이후 특허출원이 급격히 증가한 가운데 삼성디스플레이가 OLED 특허출원 1위를 기록하고 있으며 OLED 관련부품·소재도 최다 특허를 보유하고 있다.

글로벌 OLED 시장은 휴대폰용 수요가 2007년 0.5%에 불과했으나 2015년 33.0%, 2016년 39.0%로 성장하고 있어 중소형 패널에 대한 R&D가 활발히 진행되고 있다.

삼성디스플레이가 중소형 OLED 시장의 95.0%를 장악하고 있는 가운데 LG디스플레이도 중소형 OLED 관련특허 취득에 집중하고 있으며 중국 공략에도 적극적으로 나서고 있다.

LG디스플레이는 최근 5년 동안 해외특허 가운데 30.0% 이상을 중국에서 출원했으며 2016년 6월에는 중국 전자 특허심사관을 대상으로 OLED 기술설명회를 개최한 것으로 파악된다.

국내 디스플레이 시장은 LCD(Liquid Crystal Display)에 퀀텀닷을 적용한 특허출원이 급증하고 있다.

퀀텀닷 특허는 2006-2015년 동안 총 268건에 달했으며 2014년 64건, 2015년 84건으로 증가세를 유지하고 있다.

특허출원건수는 삼성디스플레이 81건, LG디스플레이 40건, 삼성전자 38건, LG이노텍 29건, LG전자 25건으로 파악되며 퀀텀닷을 LCD에 적용하기 위해 R&D를 지속하고 있는 것으로 파악된다.

하지만, 정부는 디스플레이 R&D 예산을 2012년 276억원, 2013년 274억원, 2014년 244억원, 2015년 195억원, 2016년 93억원으로 크게 줄인 가운데 석·박사 인력 양성이 부진한 것으로 파악되고 있다.

LG화학, 배터리·농화학 특허 “강화”

LG화학은 2015년 특허출원이 3333건으로 4위를 기록해 석유화학기업 가운데 유일하게 10위권에 포함된 것으로 파악된다.

LG화학은 자금력을 바탕으로 신규사업에 R&D 투자를 집중하고 있으며, 특히 배터리 사업을 중심으로 특허출원을 활발히 진행하고 있다.

LG화학은 SRS(안정성 강화 분리막) 기술을 특허로 취득해 시장점유율을 크게 높인 것으로 파악된다.

SRS 기술을 배터리에 적용해 분리막에서 발생하는 열수축, 전기적 단락을 개선함으로써 전지의 성능·안전성을 개선한 것으로 평가되고 있다.

LG화학의 SRS 특허는 GM(제너럴모터스), Ford 등 글로벌 자동차기업과 ABB, SCE 등 전력기업들에게 배터리를 공급하는데 결정적으로 기여한 것으로 판단되고 있다.

한국, 미국, 중국 등에서 관련특허를 보유한 가운데 2014년에는 유럽·일본 특허청에도 등록에 성공하면서 글로벌 경쟁력을 높인 것으로 판단되고 있다.

글로벌 경쟁기업들이 특허등록 과정에서 SRS와 유사한 선행기술이 있다고 주장하며 유럽에서는 7회, 일본에서는 15회에 걸쳐 관련정보들을 특허청에 제공했으나 인정되지 않은 것으로 알려졌다.

LG화학은 2015년 하반기 케이블형 2차전지 특허도 취득하는 등 배터리 R&D 성과를 가시화하고 있다.

특허청은 2015년 하반기 특허기술상 시상식에서 LG화학 연구팀이 개발한 케이블형 2차전지를 최고상인 세종대왕상 수상작으로 선정했다.

케이블형 2차전지는 3차원으로 자유롭게 휘어지는 특성이 있어 기존의 배터리 수요 뿐만 아니라 의복, 헬스케어, 메디컬 등 다양한 분야에 적용할 수 있는 것으로 알려졌다.

LG화학은 배터리에 투자를 집중하는 가운데 팜한농, LG생명과학을 인수·합병하면서 농화학, 바이오·제약 등으로 사업을 다변화하고 있다.

농화학, 바이오·제약 사업은 기술장벽이 높고 오랜 연구·투자가 요구되고 있어 특허출원을 통해 기술을 확보함으로써 글로벌 시장을 공략해야 하는 것으로 판단되고 있다.

특히, 수익성이 높은 종자 사업을 육성함에 따라 유전저변형작물(GMO) 개발에 박차를 가하고 나섰다.

팜한농은 농업진흥청 GM작물개발사업단으로부터 2015-2017년 7억2100만원을 지원받아 비선택성 제초제인 테라도(Tiafenacil)에 견딜 수 있는 제초제 저항성 종자를 개발하고 있다.

테라도는 식물에 침투해 뿌리까지 죽이는 비선택성 제초제의 일종이며 글로벌 비선택성 제초제 시장규모는 7조원으로 추정되고 있다.

팜한농은 테라도를 개발하기 위해 한국화학연구원과 10년 동안 연구를 진행했으며 미국, 일본, 중국, 오스트레일리아, 유럽, 브라질, 인디아 등 30여개 국가에서 특허를 등록·출원하고 있다.

팜한농은 제초제 저항성 GMO 개발이 완료되는 2017년 테라도를 국내에 출시할 계획이며 2019년부터는 미국 출시를 시작으로 해외사업을 본격화할 계획이다.

삼성SDI, 배터리·ESS 특허 “사활”

삼성SDI는 에너지솔루션 사업부에서 특허출원을 적극적으로 추진하고 있다.

삼성SDI는 특허출원건수가 915건으로 17위를 기록하고 있으며 배터리·ESS(Energy System Storage)를 중심으로 사업구조를 재편함으로써 투자를 확대하고 있다.

화학 사업부를 롯데케미칼에게 매각하는 등 비주력 사업들을 정리하고 에너지솔루션 사업부에 R&D 역량을 집중하고 있다.

글로벌 LiB(Lithum-ion Battery) 특허출원건수는 1995년부터 2015년 4월까지 삼성SDI가 2416건으로 1위, LG화학이 1936건으로 2위를 기록하고 있다.

삼성SDI는 리튬이온 ESS 특허출원도 글로벌 1위를 수성하고 있으며 LG화학이 2위로 바짝 추격하고 있다.

ESS는 미국, 유럽, 일본 등 선진국을 중심으로 보급이 확산되고 있으며 앞으로 2-3년 동안 수요가 크게 성장할 것으로 예상되고 있다.

갤럭시노트7 발화사건 등이 발생함에 따라 LiB를 대체할 수 있는 금속공기전지 등 차세대 배터리 개발에도 관심이 높아지고 있다.

금속공기전지는 리튬, 아연, 알루미늄, 마그네슘 등 다양한 금속을 활용함으로써 LiB와 달리 폭발위험이 없고 안전성이 높은 것으로 알려졌다.

LG화학, 삼성SDI 등 국내 배터리 생산기업들이 금속공기전지 R&D에 나서고 특허출원도 다수 진행했으나 아직 상업화가 어려운 것으로 판단되고 있다.

특허청에 따르면, 금속공기전지 특허출원은 2006년 4건에 불과했으나 2015년 86건으로 크게 증가했으며 최근 10년 동안 총 370건으로 늘어난 것으로 나타났다.

삼성SDI는 삼성전자 소속으로 함께 연구를 진행함에 따라 삼성전자로 포함돼 총 64건을 출원했고 현대자동차는 26건, LG화학이 22건을 출원한 것으로 파악된다.

기술력 확보로 경쟁력 강화해야…

국내 석유화학기업들은 기술력 확보를 위해 R&D 강화에 집중해야할 것으로 판단된다.

LG화학은 국내 연구시설을 확장하는 등 R&D 역량을 확대하고 있는 가운데 글로벌기업과 라이선스 계약을 체결함으로써 기술력 확보에 나서고 있다.

LG화학은 2014년 대전 기술연구원을 5개동에서 6개동으로 확장했고 2015년 3월부터 과천 R&D센터를 가동하고 있으며 2017년 LG그룹 차원에서 건설하고 있는 LG사이언스파크도 활용할 계획이다.

2015년 8월에는 3M이 보유한 전기자동차 배터리 양극활물질인 니켈·코발트·망간(NCM)을 조성하는 기술특허를 사용하는 라이선스 계약을 체결하는 등 포트폴리오를 다각화하고 있다.

롯데케미칼은 LG화학을 앞지르며 2016년 1-9월 석유화학 영업이익 1위를 기록했으나 매출비중이 범용제품에 치중되고 있으며 특허출원도 상대적으로 부진한 것으로 판단된다.

롯데케미칼은 합성고무 신규진출을 준비하고 있는 가운데 자동차 경량화 트렌드에 따라 CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastic)관련 R&D를 진행하고 있는 것으로 알려졌다.

한화케미칼은 KAIST(한국과학기술원)와 협력해 연구인력을 확충하고 화학 원천기술 확보에 집중하고 있다.

한화케미칼은 2016년 KAIST-한화케미칼 미래기술연구소를 설립하고 2020년까지 차세대 석유화학물질 원천기술 및 제조기술, 고순도 정제공정 등 사업성이 높은 기술에 R&D를 집중할 방침이다.

개발된 특허권은 한화케미칼과 KAIST가 공동으로 소유하고 한화케미칼이 상업 생산으로 수익을 창출하면 일부를 KAIST에게 제공하는 것으로 알려졌다. <정현섭 기자: jhs@chemlocus.com>