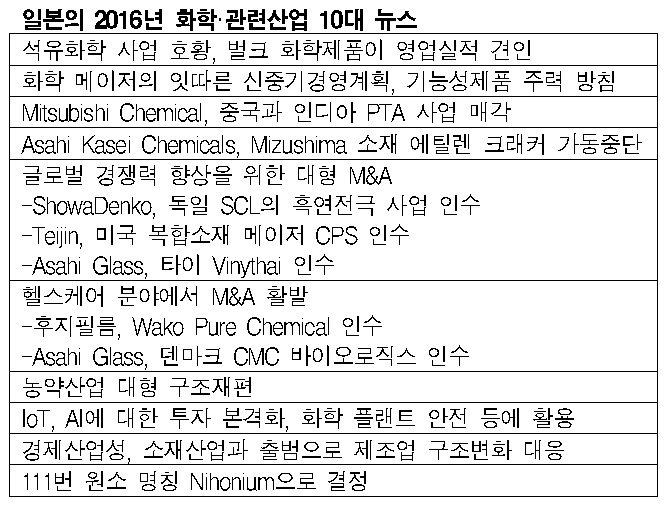

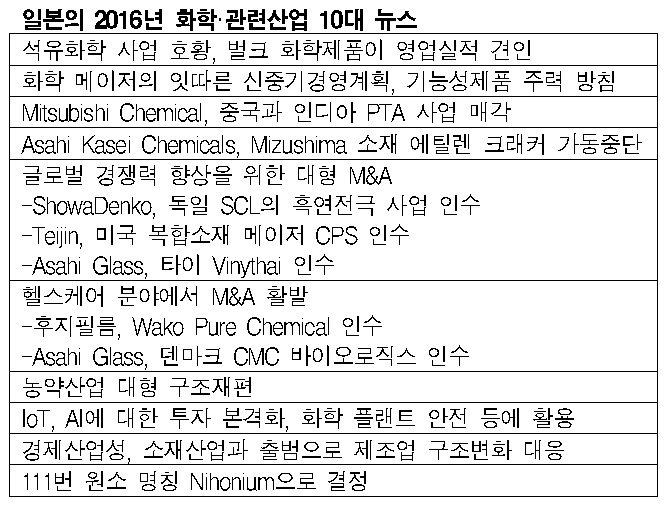

일본은 2016년 화학 시장이 호조를 나타낸 가운데 새로운 시대에 대응하기 위한 움직임이 활발했던 것으로 파악되고 있다.

화학기업들은 저유가에 따라 에틸렌(Ethylene)을 비롯한 석유화학제품의 무역환경이 개선되고 기능성수지 및 헬스케어 관련 등의 해외 판매가 증가해 2016회계년도(2016년 4월-2017년 3월) 영업실적이 사상 최고치를 기록하고 있는 것으로 추정된다.

석유화학 시황 호조 및 사업재편 완료 등으로 순이익이 사상 최고 수준에 달한 곳이 많은 것으로 파악되고 있다. 에틸렌 크래커는 높은 가동률을 이어가고 채산성이 좋지 않은 사업을 축소하는 활동이 이루어졌다.

일본은 2016년 Mitsubishi Chemical이 인디아와 중국 PTA(Purified Terephthalic Acid) 사업의 매각을 결정했고 Asahi Kasei Cemicals가 Mizushima 소재 에틸렌 크래커의 가동을 중단하는 등 석유화학 산업의 구조개혁이 이루어졌다.

대부분의 석유화학기업이 2016년 신중기경영계획을 통해 기능성제품 등 고부가가치 분야에 주력한다는 방침을 내세우고 있다.

정보전자 및 모빌리티, 헬스케어 분야 등 세계에서 경쟁력 있는 분야에 경영자원을 중점적으로 투입해 수익을 창출하기 위해 인수합병(M&A)을 포함한 전략투자 등도 강화하고 있다.

경제산업성이 일본기업의 강점 분야인 소재 경쟁력을 향상시키기 위해 2016년 6월 소재산업과를 출범한 것도 화재를 불러일으켰다.

2016년 발표된 대형 M&A는 Showa Denko가 독일 SGL Carbon의 흑연전극 사업을 인수하기로 결정한 것을 비롯해 Asahi Glass(AGC)의 Vinythai 인수, Teijin의 미국 CSP 인수 등이 있으며 헬스케어 관련 업종이 많았던 것이 특징이다.

후지필름(Fuji Film)의 Wako Pure Chemical 인수, AGC의 유럽 CDMO(의약품 개발‧제조 위탁) 사업 인수 뿐만 아니라 전기 관련기업 등도 공세를 가하고 있어 산업간 경계가 허물어지고 있다.

DowDupont에 이어 ChemChina의 Syngenta 인수, Bayer의 Monsanto 인수와 같은 초대형 인수가 잇따랐다.

사물인터넷(IoT) 및 인공지능(AI) 관련 이슈도 많았던 것으로 파악된다.

화학기업들은 가장 중요한 경영 테마인 플랜트의 안전 관리에 활용하기 위해 트러블을 예방하기 위한 시스템 개발 및 도입을 추진하고 있으며 경제산업성도 실증사업을 추진하고 있다.

이밖에 연구개발에 AI를 도입하는 방안도 검토가 이루어지고 있다. (L)