국내 석유화학 시장은 중국과 인디아의 무역규제 강화로 타격이 우려된다.

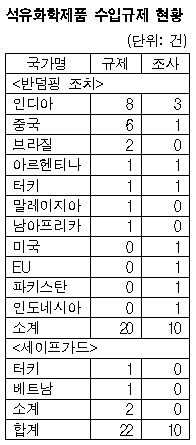

산업연구원에 따르면, 한국산 석유화학제품은 2017년 5월 기준 총 12개국으로부터 32건에 달하는 수입규제 및 관련 조사를 받고 있다.

11개국 20건은 규제를 적용받고 있고, 10건은 조사를 받고 있으며 2건은 긴급수입제한(세이프가드) 조치를 받고 있는 것으로 알려졌다.

국가별로는 인디아가 반덤핑 규제 8건, 반덤핑 조사 3건으로 전체 수입규제의 3분의 1을 차지했으며, 중국이 규제 6건, 조사 1건으로 뒤를 이었다.

국가별로는 인디아가 반덤핑 규제 8건, 반덤핑 조사 3건으로 전체 수입규제의 3분의 1을 차지했으며, 중국이 규제 6건, 조사 1건으로 뒤를 이었다.

브라질은 2개 품목에 반덤핑 관세를 부과하고 있으며, 아르헨티나와 터키는 반덤핑조치 및 조사를 각각 1건씩 진행하고 있다.

이밖에 미국, 유럽연합(EU), 파키스탄, 인도네시아도 국내 석유화학제품을 대상으로 수입규제 관련 조사를 진행하고 있다. 베트남은 글루탄산소다에 대해 세이프가드를 적용했다.

특히, 중국과 인디아는 수출 의존도가 높아 무역규제 강화에 따른 피해가 극심한 것으로 파악된다.

국내 석유화학 시장은 중국 수출이 전체 수출의 50.6%에 달하며 인디아는 4.2%에 불과하지만 중국 수출이 줄어드는 만큼 다음 주요 시장으로 주목하던 중이어서 타격이 우려된다.

중국과 인디아는 자국 석유화학 인프라를 확대하는 동시에 무역규제 조치를 병행하는 투트랙 전략을 쓰고 있어 앞으로도 범용제품을 중심으로 한국산 수출길이 점차 좁아질 것으로 예상된다.

PTA(Purified Terephthalic Acid), P-X(Para-Xylene) 등 합성섬유 원료는 중국 수출비중이 2008년 32%에 달했으나 8년만에 4%대로 축소됐다.

P-X는 중국이 PTA 자급률을 올리며 수혜를 입고 있으나 앞으로 중국이 P-X 자급률도 대폭 높일 예정이어서 PTA의 전철을 밟을 것으로 우려된다.

산업연구원 관계자는 “중국이 정부 주도로 범용제품 생산능력 확대에 드라이브를 걸고 있지만 현실적으로 중국 외에 대체시장을 찾기 쉽지 않다”며 “원료 다변화, 고부가화 등으로 체질 개선에 나서 후발주자들의 추격을 따돌려야 할 것”이라고 강조했다.

이어 “미국, EU, 일본 석유화학기업들이 범용 사업을 조기에 매각·처분하고 촉매제, 농화학, 바이오, 생활용품 등 고부가·고기능 분야로 빠르게 전환한 사례를 주목할 필요가 있다”고 덧붙였다. <강윤화 기자>

국가별로는 인디아가 반덤핑 규제 8건, 반덤핑 조사 3건으로 전체 수입규제의 3분의 1을 차지했으며, 중국이 규제 6건, 조사 1건으로 뒤를 이었다.

국가별로는 인디아가 반덤핑 규제 8건, 반덤핑 조사 3건으로 전체 수입규제의 3분의 1을 차지했으며, 중국이 규제 6건, 조사 1건으로 뒤를 이었다.