중국은 제조대국에서 제조강국으로 거듭나겠다는 목표를 달성하기 위해 새로운 산업 진흥책 「중국 제조 2025」를 추진하고 있다.

중국 제조 2025는 이노베이션의 강화를 비롯해 차세대 통신기술, 바이오 의약품, 신소재 등 중점분야를 육성하는데 주안을 두고 있으며 신소재로 EP(Engineering Plastic), 탄소섬유, 고기능 폴리올레핀(Polyolefin)과 함께 열가소성 엘라스토머(TPE: Thermoplastic Elastomer)에 주목하고 있다.

중국 TPE 시장은 수급 불균형이 해소되고 고부가가치화로 발전함에 따라 시장규모가 더욱 확대될 것으로 기대되고 있다.

TPE, 중국이 시장 성장 “견인”

TPE는 플래스틱, 고무의 특징을 모두 갖추고 있으나 가황공정이 필요 없고 플래스틱과 동일한 성형이 가능하기 때문에 생산성을 높일 수 있을 뿐만 아니라 고무에 비해 가벼워 경량화 효과도 탁월한 것으로 평가되고 있다.

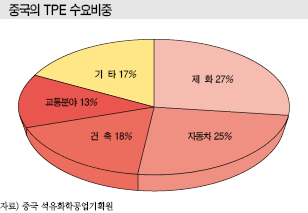

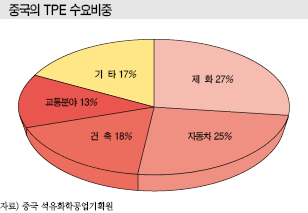

자동차를 중심으로 가전, 잡화 등 광범위한 분야에 투입되고 있으며 최근에는 의료 분야에서도 채용이 시작되고 있다.

컨설팅기업 Smithers Rapra에 따르면, TPE는 2012년부터 5년 동안 글로벌 시장이 연평균 5.4% 성장한 것으로 나타나고 있다.

시장비중은 아시아 50%, 북미 25%, 유럽 20% 수준으로 파악되고 있다.

Smithers Rapra는 앞으로 5년 동안 TPE 시장이 연평균 5.6% 성장하고, 특히 중국을 중심으로 아시아 시장이 7%대 성장해 글로벌 수요 증가를 견인할 것으로 예측하고 있다.

다만, 중국 TPE 시장은 수급 불균형이 심각하며 범용제품 중심의 생산구조 및 수입 의존에서 벗어나야 할 것으로 나타나고 있다.

중국 석유화학공업기획원에 따르면, 중국은 2016년 기준으로 TPE 생산능력이 175만톤, 생산량은 약 125만톤으로 자급률 73%를 달성했다.

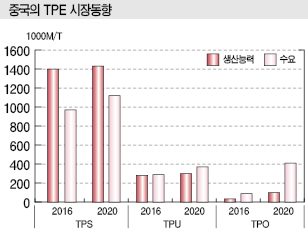

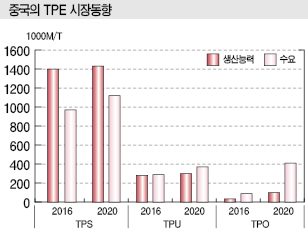

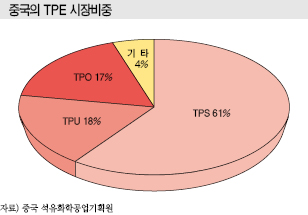

중국은 스타이렌(Styrene)계 엘라스토머 TPS(Thermoplastic Styrene) 및 폴리우레탄(Polyurethane)계 TPU(Thermoplastic Polyurethane)가 공급과잉 현상을 나타내고 있지만 올레핀계 TPO(Thermoplastic Olefin)와 폴리에스터(Polyester)계 TPC(Thermoplastic Copolyester)는 수입에 의존하고 있다.

TPS, 신규용도로 공급과잉 해소해야…

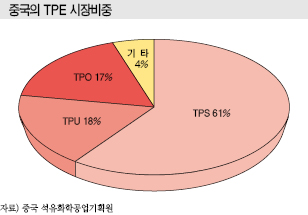

TPS는 중국 시장의 60% 이상을 차지하고 있으며 수요가 약 100만톤 수준인 반면 생산능력은 140만톤으로 공급과잉이 지속되고 있다.

이에 따라 가동률이 70%대로 손익분기점인 80%를 하회하고 있다.

TPS는 다운스트림 수요 신장을 기대하기 어렵고 자급률이 95%에 달하고 있어 생산능력을 대폭 늘리기는 어려울 것으로 파악된다.

다만, 수익성을 향상시킬 수 있도록 새로운 용도 개발이 시급한 상태이다.

2005년에는 수요의 절반 이상을 신발 관련 용도가 차지하며 수익성이 악화됐으나 2016년에는 40% 이하로 낮아져 호재로 파악되고 있다.

그러나 20-30% 가량을 차지하고 있는 아스팔트 용도는 볼륨존임에도 불구하고 수익성이 높지 않아 고도화의 걸림돌로 작용하고 있다.

중국은 폴리머 개질재를 비롯해 핫멜트(Hot Melt) 접착제에 투입되는 SIS(Styrene Isoprene Styrene), SEBS(Styrene Ethylene Butylene Styrene) 등 부가가치가 높은 영역을 성장분야로 주목하며 기술 개발을 서두를 계획이다.

공급과잉이 심각한 가운데 수출 확대에도 어려움을 겪고 있다. 최근 수출량은 2만톤 정도로 파악되고 있다.

다만, 제화 생산설비들이 중국에서 동남아시아로 이전함에 따라 수출 확대가 본격화되면 수익성이 향상될 것으로 기대하고 있다.

TPU, 수입 줄이고 자급화 박차

TPU는 기계적 물성, 저온유연성, 내마찰성, 내유성 등을 통해 2020년에는 수요가 36만톤으로 확대될 것으로 기대된다.

현재 생산능력 약 30만톤을 갖추었으나 앞으로 신증설 등을 통해 40만톤대로 확대함으로써 수입을 점차 줄일 것으로 판단된다.

특히, 수입단가가 높은 일본산의 수입이 줄어들 것으로 예상된다.

TPO, 규모화 진척 가장 더뎌…

중국은 TPE의 국산화를 위해 자급률이 낮고 신제품 개발, 규모화 등이 요구되는 TPO, TPC를 집중 육성할 것으로 파악된다.

2가지 모두 수요가 신장하고 있고 고부가제품에 대한 니즈가 확대되고 있으나 생산능력이 5만톤 이하에 불과해 수입의존도가 높은 편이기 때문이다.

TPO는 하드 세그먼트에 PP(Polypropylene) 등 올레핀계 수지를, 소프트 세그먼트에는 EPDM(Ethylene Propylene Diene Monomer) 등을 채용한 엘라스토머이다.

단순 블렌드 타입 외에 고무 성분을 부분 혹은 완전 가교한 동적가교형 TPV(Thermoplastic Vulcanize), 메탈로센(Metallocene) 촉매를 활용한 폴리올레핀 엘라스토머(POE's) 등으로 구분되며 비중이 낮다는 점을 강점으로 자동차의 도어, 창문 주변, 에어백 커버 등에서 빼놓을 수 없는 소재로 정착하고 있다.

중국은 TPO 생산능력이 2016년 기준 5만톤 이하에 불과한 것으로 파악된다.

수요는 자동차 경량화 흐름을 타고 2020년 40만톤으로 확대되지만 생산능력은 현수준으로는 10만톤까지 늘어나는데 그칠 것으로 예상된다.

이에 따라 기술력 향상, 규모화 등의 가능성이 가장 높은 영역으로 주목된다.

TPC, 코스트 감축이 “열쇠”

TPC는 TPE 가운데 부가가치가 가장 높은 고급영역으로 주목되고 있다.

고내열, 고융점, 뛰어난 내유성 등을 갖추고 있고 성형성도 뛰어나 자동차 관련 용도는 물론 기계, 전선, 전기·전자, 공업용 등에서 채용되고 있다.

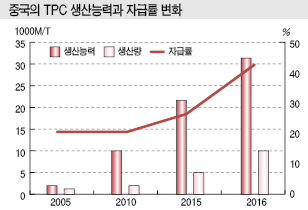

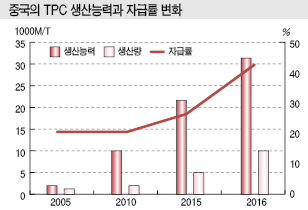

TPC는 2016년 말 기준 생산능력이 3만1000톤으로 전년대비 1만톤 가까이 늘어났으나 여전히 생산능력 5000톤 미만의 중소기업이 난립해 자급률은 40% 정도에 머물러 있다.

TPO, TPC 모두 자동차 경량화 등의 영향으로 수요가 늘어나고 의료용 고무마개, 튜브 등으로도 채용이 확산될 것으로 기대를 하고 있으나 보급을 확대하기 위해서는 과제가 많은 것으로 파악된다.

POE's는 잠재력이 큰 소재이지만 자동차기업 등 수요기업들은 중국기업의 제조코스트가 높아 채용이 어렵다고 지적하고 있다.

일부는 품질 향상에 성공하기도…

중국 TPE 시장은 국가 정책의 영향으로 급성장이 기대되지만 아직 수입제품에 비해 품질이 많이 떨어지기 때문에 산학간 연계를 통한 기초연구를 확충하고 생산기업의 상업화 노하우에 접목시키는 것이 급선무인 것으로 판단된다.

동시에 생산능력을 대대적으로 확대함으로써 시장규모를 확장시키는 것도 중요한 것으로 판단된다.

일부에서는 벌써 기술력이 향상된 사례도 등장하고 있다.

중국은 TPO를 대부분 ExxonMobil 기술을 모방해 생산하고 있으나 Shandong 등에서는 일부가 ExxonMobil 기술에 자사기술을 조합해 경쟁력을 향상시킨 생산제품을 제조하고 있다.

생산능력도 2만톤까지 확대했으며 물성이 수입제품과 비교해도 손색이 없을 수준이어서 해외기업들에게 새로운 위협으로 작용하고 있는 것으로 파악된다.

<강윤화 선임기자: kyh@chemlocus.com>