|

일본, 안전성·에너지밀도 양립 총력전 … 국내3사, 황화물계 기웃

2018년 8월 27일

친환경 자동차에 대한 관심이 높아지면서 안전성과 높은 에너지밀도를 양립할 수 있는 전고체전지가 주목받고 있다.

전기자동차(EV) 시장에서 뒤처진 도요타(Toyota Motor)가 가장 적극적으로 연구개발(R&D)을 추진하고 있으나 고체 사이의 계면 제어를 시작으로 실용화를 위한 과제가 산적해 있어 제조 프로세스를 확립하기까지는 상당시간이 소요될 것으로 예상되고 있다.

주류인 황화물계 고체 전해질을 사용하는 LiB(리튬이온전지)는 고출력화에 유리하나 안전성이 떨어지며 산화물계 전해질은 안전성이 우수한 반면 높은 에너지밀도를 실현하기 어려운 문제점이 있기 때문이다.

EV는 전지만으로 주행해 에너지밀도가 500Wh/kg에 달하는 혁신적인 배터리가 필요한 것으로 판단되고 있다.

고체 배터리는 가연성인 전해액을 사용하지 않아 전압을 높여 에너지밀도를 향상시켜도 안전성을 담보할 수 있으며 충·방전을 반복해도 양극 활물질이 녹거나 전해액이 분해돼 가스가 발생하는 등 성능이 저하되는 요인이 적을 뿐만 아니라 전해액에 비해 패키지를 간소화할 수 있는 이점이 있다.

황화물계 고체 전해질은 리튬이온 이동률이 현재 사용되고 있는 LiB와 동등한 수준으로 높아 불가능한 것으로 여겨지던 음극에 고용량 금속리튬을 적용하는 기술이 개발되고 있다.

제조 프로세스도 프레스 공정만 필요로 하는 등 간편한 것으로 알려졌다.

다만, 이온 전도성을 떨어뜨리지 않고 바인더를 사용하는 방법, 부피 변화가 심한 금속 음극에 대응하는 방법, 단락으로 이어질 우려가 있는 나뭇가지 형태의 결정인 덴드라이트(Dendrite) 발생을 억제하는 방법 등 아직 해결해야 할 과제가 많은 것으로 파악되고 있다.

특히, 이상발열이나 제조 프로세스에서 발생하는 황화수소를 억제해 안전성을 담보하는 것이 가장 중요한 요소로 부상하고 있다.

친환경 자동차에 주력하고 있는 LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션 등 국내 배터리 생산기업들은 황화물계 고체 전해질 개발에 나서고 있으나 소재가 충분하지 않고 공급기업이 제한적이라는 점에서 어려움을 토로하고 있다.

산화물계 전해질은 사업화가 어려울 것으로 예상되고 있으나 안전성 측면에서 무시할 수 없다는 의견이 부상하고 있다. 소재 자체의 안정성이 높고 이상발열 시에도 황화수소를 비롯한 유해가스가 발생하지 않기 때문이다.

그러나 계면저항이 크고 이온 전도성을 높이기 어려워 에너지밀도 향상에 불리하며 제조 프로세스에 가압과 함께 소결 공정이 필요한 단점이 있다.

산화물계 전해질을 사용한 고체 배터리는 일부에서 이미 실용화되고 있으나 소형에 한정되고 있고 EV용으로 대형화하기 위해서는 고체로 이루어진 전해질과 전극활물질의 계면저항을 낮추고 이온 전도성을 높여 출력을 향상시킬 것이 요구되고 있다.

산화물계 전해질은 일반적으로 단단하고 충격에 약하기 때문에 접촉면적이 좁아 계면저항이 커지는 문제점이 있어 전해질과 활물질을 혼합해 가압 및 소결한 후 복합전극을 형성해 사용하고 있다.

그러나 가압 및 소결 시 처리온도가 높으면 계면에서 입자가 반응해 이온 전도율이 떨어지는 것으로 파악되고 있다.

이에 따라 일본 나고야대학 대학원 공학연구과는 저온에서 치밀한 복합전극막을 제조하는 Aerosol Deposit 공법을 고안해 양극에 NCM(니켈코발트망간), 고체 전해질에 LATP(리튬알루미늄티타늄인화합물), 양극에 금속리튬을 사용한 고체 배터리를 시험제작하고 있다.

전지소재 생산기업들은 다양한 소재를 대상으로 고체 전해질에 대한 연구개발에 박차를 가하고 있다.

Mitsubishi Gas Chemical은 경영계획 MGC Advance 2020을 통해 수소 착화합물계 고체 전해질을 개발해 사업화하겠다는 목표를 세우고 있다.

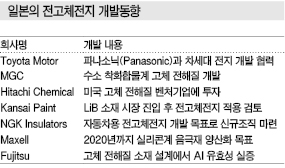

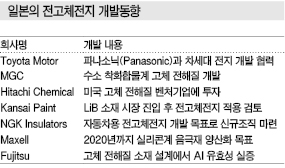

표, 그래프: <일본의 전고체전지 개발동향>

|