합성고무는 CR(Chloroprene Rubber), NBR(Nitrile Butadiene Rubber), 아크릴고무(Acrylic Rubber) 등 내열성 및 내유성이 요구되는 특수제품 수요가 꾸준히 증가하고 있다.

자동차부품용은 엔진의 연비 절감을 위한 다운사이징, 출력을 보충하기 위한 터보 과급기화에 따라 엔진룸의 고온화에 대한 대책으로 활용을 확대하고 있음은 물론 부품을 경량화할 수 있는 소재로 주목받고 있다.

자동차 호스류, 실링재에 사용되는 특수고무는 고기능화 요구가 높아지고 있다.

합성고무 생산기업들은 자동차를 중심으로 기능성 향상을 위한 연구개발을 가속화하고 있으며 일부는 글로벌 수요 증가에 대응해 증설을 검토하고 있다.

일본, 생산량 증가에도 출하량 주춤

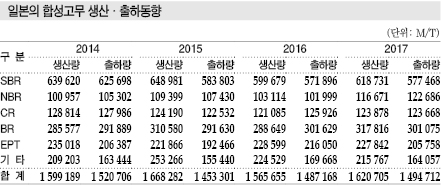

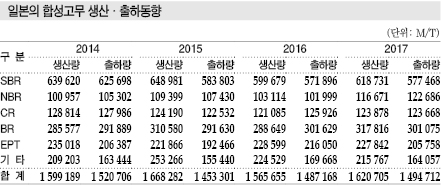

일본은 2017년 합성고무 생산량이 162만706톤으로 전년대비 3.6%, 출하량은 149만4712톤으로 0.7% 증가했다.

NBR은 생산량이 11만6671톤으로 13.1%, 출하량이 12만2686톤으로 20.3% 급증했고, CR은 생산량이 12만3878톤으로 2.3% 증가한 반면 출하량은 12만3668톤으로 1.8% 감소했다.

수출은 NBR 솔리드(Solid)가 5만3672톤으로 15.0% 증가했으나 NBR 라텍스(Latex)는 2201톤으로 8.0% 감소했으며 CR은 솔리드가 9만3104톤으로 2.3% 줄어든 반면 라텍스는 1만2674톤으로 11.8% 늘어났다.

덴카, 일본·미국 CR 생산체제 최적화

일본 덴카(Denka)는 엘라스토머(Elastomer) 사업을 강화하고 있다.

CR 브랜드 Denka Chloroprene, EVA(Ethylene Vinyl Acetate) 및 아크릴산에스테르(Ester Acrylate) 공중합체 Denka ER에 이어 신제품 Evolmer 출시를 앞두고 있으며 앞으로도 차세대 엘라스토머 개발을 가속화할 방침이다.

덴카는 글로벌 최대의 CR 메이저로 일본 아오미(Aomi) 소재 10만톤, 미국 루이지애나의 LaPlace 소재 5만톤 플랜트를 가동하고 있다.

아오미 공장은 카바이드(Carbide)를 원료로 사용하는 아세틸렌(Acetylene) 공법, LaPlace는 부타디엔(Butadiene) 공법을 채용해 최적의 생산체제를 구축하고 있다.

CR은 천연고무에 비해 내열성, 내유성, 내약품성, 내오존성이 뛰어나고 기계적 강도, 가공성도 양호해 다양한 용도에 투입되고 있다.

자동차에는 호스·패킹류, 와이퍼 블레이드, 엔진 마운트, 에어 서스펜션 등에 채용되고 있으며 건설기계, 컨베이어벨트, 전선피복, 잠수복, 교량 베어링, 빌딩 면진고무 등에도 사용되고 있다.

라텍스는 접착제, 건축용 실링재, 장갑용 수요가 증가하고 있어 생산능력을 1만톤 확대하는 방안을 검토하고 있다.

Denka ER은 아크릴고무와 불소고무의 중간영역을 커버하는 내열성과 내유성을 보유한 특수고무로 치바(Chiba) 플랜트에서 생산하고 있으며 자동차 엔진의 다운사이징·터보화로 터보호스용 수요가 증가하고 있다.

2018년 8월 생산능력을 약 30% 확대해 4400톤 생산체제를 구축할 방침이다.

내유성, 내마모성, 가공성이 뛰어난 신규 엘라스토머 브랜드 Evolmer는 자동차, 건축, 전기·전자 실링재 등으로 공급할 계획이며 아오미 공장에 생산라인을 설치해 2018년 하반기부터 출시할 예정이다.

제온, 아시아에 신규 플랜트 건설 검토

일본 제온(Nippon Zeon)은 내열성, 내유성이 뛰어난 고기능성 특수고무 공급 확대에 힘을 기울이고 있다.

제온은 NBR을 시작으로 자동차 엔진 주변 등에서 요구하는 내열성, 내유성에 대응한 특수 합성고무를 공급하고 있다.

NBR은 도쿠야마(Tokuyama) 및 가와사키(Kawasaki)에서 6만톤 생산체제를 구축하고 있는 가운데 2017년 도큐야마 플랜트의 가동중단 시간을 감축해 생산효율을 높임으로써 생산능력을 약 3500톤 확대했다.

HNBR은 타카오카(Takaoka) 및 미국 텍사스(Texas) 플랜트에서 생산하고 있다.

자동차 타이밍벨트, 실링, 개스킷용으로 호조를 보이고 있으며 고온에서도 뛰어난 내구성을 발휘하는 특징을 바탕으로 셰일오일(Shale Oil) 및 석유 굴착 관련 실링·패킹류에 투입되고 있다.

가와사키 플랜트에서는 내열온도를 10℃까지 향상시킨 신규 그레이드를 생산하고 있으며 수요가 호조를 보임에 따라 건조능력을 약 2배로 확대하는 설비투자를 진행하기로 결정했다.

아크릴고무는 가와사키, 쿠로시키(Kuroshiki), 미국 켄터키(Kentucky) 공장을 통해 글로벌 최대의 생산체제를 구축하고 있다.

내열성과 가격이 NBR과 불소고무(Fluorocarbon Rubber)의 중간에 위치해 호스류, 실링·개스킷용 수요가 꾸준히 증가하고 있다.

최근에는 압출성형성을 향상시킨 그레이드를 개발해 샘플작업에 들어갔으며 아시아에 신규 플랜트를 건설하는 방향으로 투자를 검토하고 있다.

미국 자회사 Zeon Chemicals의 미시시피(Mississippi) 플랜트에서는 식물 베이스 원료를 활용해 친환경 바이오 하이드린고무(Hydrin Rubber)를 생산해 좋은 평가를 받고 있다.

도소, CR 중심으로 안정공급 주력

도소(Tosoh)는 핵심사업인 CR 브랜드 Skyprene과 CSM(Chlorosulfonated Polyethylene) 브랜드 TOSO-CSM의 안정공급을 적극 추진하고 있다.

도소는 난요(Nanyo) 플랜트에 CR 3만4000톤 및 CSM 9500톤 생산체제를 구축하고 있다.

CR은 내열성, 내유성, 내염성, 내후성, 내약품성 등이 뛰어난 특징을 바탕으로 호스, 벨트 등 자동차 및 대형 건설기계의 부품, 와이퍼, 케이블류, 벨트컨베이어, 교량 베어링 뿐만 아니라 스포츠·건강용품, 신발용 접착제 등에 다양하게 사용되고 있다.

라텍스는 유럽, 미국, 중국을 중심으로 친환경 수계 접착제 수요가 신장하면서 호조를 보이고 있고, 장갑용은 알레르기물질을 함유한 천연고무를 대체하는 소재로 주목받고 있다.

이에 따라 세계 각지에 위치한 CR 플랜트들은 약 3개월의 재고를 확보하는 등 안정공급에 힘을 기울이고 있다.

그러나 앞으로도 풀가동을 계속할 것으로 예상됨에 따라 증설을 검토하고 있다.

CSM은 도소가 세계에서 유일하게 하이엔드(High-end) 시장용을 공급하고 있으며 내열성, 내마모성, 착색성 등이 뛰어나 호평을 받고 있다.

자동차 전동화의 영향으로 파워스티어링 호스 수요가 감소하고 있으나 중국 수요가 꾸준해 안정적인 판매를 유지하고 있다.

호스류도 건설기계 시장이 회복되면서 유럽, 미국, 아시아 수요가 호조를 보이고 있고 엘리베이터 손잡이 등에 사용되는 공업용도 꾸준히 늘어나고 있다.

우베, 말레이 생산능력 2만2000톤 확대

우베고산(Ube Kosan)은 BR(Butadiene Rubber) 브랜드 Ubepol BR을 중심으로 고무·수지 복합체 Ubepol VCR 등 특수 BR 수요 신장에 대응해 안정적 공급에 힘을 기울이고 있다.

우베고산은 네오디뮴(Nd) 촉매를 사용하는 유럽기업 등과 달리 코발트(CO) 촉매로 중합한 High-Cis BR을 생산하고 있다.

Ubepol VCR은 High-Cis BR과 고결정성 SPB(Syndiotactic Polybutadiene)를 고도 중합기술로 복합화한 그레이드로 높은 평가를 받고 있다.

독자기술로 개발한 바나듐(V) 메탈로센(Metallocene)계 촉매를 활용해 합성한 폴리부타디엔(Polybutadiene) 브랜드 Ubepol MBR도 생산하고 있다.

High-Cis BR은 친환경 타이어의 내마모성을 향상시키는 리니어(Linear) 그레이드 수요가 호조를 보이고 있으며 수지개질, 신발, 골프공용 등도 꾸준히 증가하고 있다.

VCR은 High-Cis BR 안에 SPB를 분산시킴으로써 타이어에 균열이 발생해도 SPB가 보강재로 작용해 균열이 확대되는 것을 방지하는 역할을 한다.

타이어 경량화에 소재 박막화가 이루어지고 있는 가운데 내구성 향상 및 필러 첨가량 최적화를 통해 소재 손실을 방지할 수 있고 가공성이 뛰어나 수요가 늘어나고 있다.

치바공장 및 타이에서는 리니어 그레이드와 VCR 등을, 중국, 말레이지아에서는 리니어 그레이드를 생산하고 있으며 아시아 수요 신장에 대응해 말레이지아 생산능력을 5만톤에서 7만2000톤으로 확대할 계획이다.

우베고산은 2017년 봄 개발·생산·영업을 일원화한 합성고무 사업부를 설치했으며 수요처와 공동개발을 추진함과 동시에 촉매를 포함한 고기능성 그레이드 개발을 가속화할 방침이다.