베트남이 대표적인 성장시장으로 부상하고 있다.

베트남은 2018년 GDP(국내총생산) 성장률이 7.08%로 동남아시아에서 최고수준을 기록했다.

삼성전자가 스마트폰 공장을 가동하는 등 해외 제조업의 뒷받침이 있었기 때문이다.

에너지·화학 분야에서는 이데미츠코산(Idemitsu Kosan), 미쓰이케미칼(Mitsui Chemicals) 등이 투자하고 있는 니손(Nghi Son) 정유공장이 상업가동을 시작하고 폴리에스터(Polyester) 체인 플랜트 등도 가동하면서 발전 조짐이 뚜렷해지고 있다.

앞으로는 미국과 중국의 무역전쟁으로 중국 생산설비를 베트남으로 이전하는 움직임이 확대됨에 따라 성장세가 더욱 가속화될 것으로 예상되고 있다.

중국 리스크 방지 생산기지로 부상

삼성전자는 베트남 총 수출액의 약 25%를 차지하고 있으며, LG전자도 베트남에서 스마트폰 및 가전제품 생산을 확대해 경제 성장에 기여하고 있다.

최근에는 아파트, 주택 건설 열풍으로 인프라 관련분야도 높은 성장률을 나타내고 있다.

신규투자도 활발하게 이루어지고 있으며 외국인직접투자(FDI)는 2018년 191억달러로 전년대비 9.1% 증가해 6년 연속으로 최고기록을 갱신했다.

베트남은 중국에 대한 집중 리스크를 방지하기 위해 다른 지역으로 생산기지를 분산하는 차이나플러스원(China Plus One) 전략의 중심지역으로 부상하고 있는 가운데 미국과 중국의 무역전쟁에 따라 해외기업 진출이 더욱 증가할 것으로 예상되고 있다.

특히, 한국을 중심으로 타이완, 중국 전자제품 생산기업들이 베트남 공장 건설을 적극 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

베트남 제조업은 인건비가 저렴하고 손재주가 좋은 노동력을 활용한 봉제, 가공 등 노동집약형 산업이 주류를 이루고 있으나 최근에는 업스트림 분야도 확대되고 있다.

석유정제·석유화학 컴플렉스 가동 본격화

2018년 11월에는 이데미츠코산과 미쓰이케이칼, Kuwait Petroleum(KPC), 페트로베트남(PetroVietnam) 4사가 투자한 타인호아(Thanh Hoa) 소재 니손 정유공장이 본격 가동에 들어갔다.

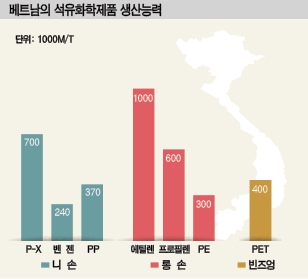

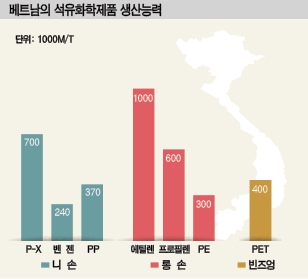

총 92억달러를 투입한 니손 정유공장은 상압증류장치, 중유직접탈황장치, 중유유동층접촉분해장치로 이루어져 있으며 다운스트림으로 P-X(Para-Xylene) 70만톤, 벤젠(Benzene) 24만톤, PP(Polypropylene) 37만톤 플랜트를 가동해 베트남의 에너지 공급 안정화 및 석유화학제품 자급률 향상에 기여하고 있다.

폴리에스터 체인에 대한 신규투자도 잇따르고 있다.

베트남은 환태평양경제동반자협정(TPP)에서 섬유제품이 특혜관세 적용대상으로 지정됨에 따라 원산지 규제인 원사규정(Yarn Forward)을 도입하고 있으며 원사 생산부터 원단, 봉제에 이르기까지 일관생산체제를 구축하려는 움직임이 확산되고 있다.

타이완 Far Eastern New Century는 2018년 빈즈엉(Binh Duong) 소재 PET(Polyethylene Terephthalate) 40만톤 중합설비를 본격 가동했으며 중국 폴리에스터 메이저 Billiong Industrial Holdings는 떠이닌(Tay Ninh)에 병(Bottle)용 PET 중합설비, 폴리에스터 장섬유 생산설비를 건설하고 있다.

중국 생산설비 이전을 검토하는 곳도 있는 것으로 알려졌다.

베트남은 폴리에스터 원사부터 생산체제가 정비됨에 따라 PTA(Purified Terephthalic Acid), EG(Ethylene Glycol) 등 원료 수입이 증가할 것으로 예상되고 있다.

2023년에는 타이 Siam Cement Group(SCG)이 롱손(Long Son) 석유화학 컴플렉스를 가동할 예정이다.

에틸렌(Ethylene) 100만톤을 포함한 올레핀(Olefin) 160만톤 생산능력의 NCC(Naphtha Cracking Center)를 중심으로 HDPE(High-Density Polyethylene) 등 유도제품 플랜트를 포함하고 있다.

일본 타이요닛폰산소(Taiyo Nippon Sanso)는 2018년 롱손 석유화학 컴플렉스에 질소가스를 공급하는 계약을 체결하고 인근 푸미(Phu My) 소재 3특별공업단지에 공기분리장치를 신규 건설해 파이프라인으로 공급할 계획이다.

포장재 중심으로 잉크·화장품도 유망

베트남은 내수시장의 잠재력이 높은 것으로 평가되고 있다.

인구가 2018년 9400만명을 넘어 몇년 안에 1억명을 돌파할 것으로 예상되고 있으며 평균 연령이 20대 후반으로 낮을 뿐만 아니라 소득수준도 높아지고 있기 때문이다.

슈퍼마켓, 편의점 등 소매업이 발전하면서 소비재 수요도 급속히 증가하고 있다.

스미토모상사는 2018년 베트남 BRG Group과 합작기업을 설립하고 식품 소매점포 운영에 나섰다. 소매업이 확대됨에 따라 식품, 일상용품의 포장재 시장이 연평균 15-20% 성장하고 있어 일본기업들이 투자를 적극적으로 확대하고 있다.

소지츠플라넷(Sojitz Planet)은 2018년 합성수지 가공기업 Rang Dong Plastic(RDP)이 설립한 자회사의 지분 20%를 확보해 필름 시장에 진입했다.

군제(Gunze)는 2018년 7월 빈즈엉에 수축필름 생산·판매기업을 설립하고 공장 건설에 착수했다.

2020년 1월 가동을 목표로 하고 있으며 일상용품, 음료용 등으로 하이브리드 스타이렌(Styrene) 필름 등을 공급할 계획이다.

잉크 생산기업도 포장재 시장 성장에 힘입어 생산을 확대하고 있다.

사카타잉크스(Sakata Inx)는 빈즈엉 소재 베트남·싱가폴공업단지에서 가동하고 있는 기존공장 인근에 신규공장을 건설하고 있다.

2019년 중반 가동을 목표로 하고 있으며 그라비아잉크와 수성 플렉소잉크 생산능력을 확대하고 친환경형 잉크 생산을 강화할 계획이다.

DIC도 그라비아잉크 증설을 검토하고 있다.

화장품 시장도 급속도로 확대되고 있다.

베트남은 화장품 시장규모가 약 18억달러로 타이, 인도네시아 등에 비해 작은 편이나 연평균 10% 수준 성장해 2020년 22억달러를 돌파할 것으로 예상되고 있다.

이에 따라 해외 화장품 생산기업들이 매력적인 시장으로 보고 수요 확보를 위한 움직임을 본격화하고 있다.

해외기업 사업 운영에 어려움 산적

베트남은 경제가 성장하고 있는 가운데 차이나 플러스원 전략이 가속화되고 자동차산업이 발전하는 등 긍정적인 요소가 많은 것으로 파악되고 있다.

그러나 불투명한 법률 및 규제 운용, 복잡한 세무절차 등 오래전부터 지적된 사업 운영상 과제가 해소되지 않아 문제시되고 있다.

베트남 정부가 2018년 1월부터 시행하고 있는 수입 자동차 규제 정령 116호가 대표적이다.

정령 116호는 품질증명서 제출, 수입로트별 차량 검사 등을 의무화하는 규제로 아세안(ASEAN) 무역자유화 합의에 따라 수입 자동차의 역내 관세가 철폐됨과 동시에 도입됐다.

빈패스트(VinFast)를 시작으로 베트남기업을 밀어주기 위한 전략으로 미국 General Motors(GM)는 복잡한 수입절차를 버티지 못하고 결국 베트남에서 철수했다.

이에 따라 베트남이 완전한 공업국으로 탈바꿈하기 위해서는 원활한 사업 운영을 방해하는 요소들을 불식시키는 작업이 요구되고 있다.