일본, 필터용 성장에 자동차용 주춤…

일본은 부직포 원료인 화학섬유 생산이 계속 감소하고 있다.

화학섬유 생산량은 1979년 185만톤으로 최대를 기록한 후 섬유산업이 양적 성장에서 질적 성장을 추구하는 방향으로 전환하면서 감소하기 시작했으며 2018년에는 87만톤으로 절반 이하로 축소됐다.

그러나 부직포 생산량은 50년간 증가세를 계속하고 있다.

제1차 석유파동, 리먼 브라더스 사태가 일어난 당시에는 생산 감소가 불가피했으나 2012년에는 32만톤에 달해 전체 섬유 생산량의 30% 이상을 차지했으며 2015년에는 과거 최고치를 갱신했다.

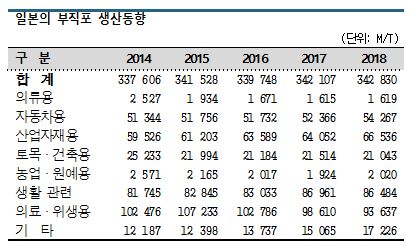

2018년 생산량은 34만2830톤으로 2017년과 동일했으나 여전히 34만톤대로 높은 수준을 유지했다.

2019년 1-9월에는 소비세 인상 전 가수요의 반동으로 산업자재, 토목‧건축, 기타를 제외한 모든 용도가 감소세를 나타냈고 2019년 부직포 생산량이 줄어든 것으로 추정되고 있으나 수입제품을 포함한 내수는 확대된 것으로 파악되고 있다.

1-9월 산업자재용 수요는 5만657톤으로 2.5% 증가했다.

산업자재용은 공조기기 에어필터, 정수‧폐수장치 액체필터, 공장 분진포집용 백필터 등 필터 용도와 함께 원수에서 불순물을 제거하는 역침투막용 수요가 증가하고 있다.

자동차용은 자동차 생산대수 감소, 천정 표피재용 편물과의 경쟁 심화 등으로 성장이 둔화되고 있다.

그러나 자동차가 경량화되고 내부 정숙성에 대한 니즈가 높아지면서 차음‧흡음재로 펜더라이너 및 언더커버에 대한 채용이 확대되고 있다.

바이린, 자동차 소재 용도 개척 강화

바이린(Vilene)은 자동차용 내장재 분야에서 용도 개척을 가속화하고 있다.

다양한 시장 니즈에 대응해 의장성과 성형성을 양립시킴과 동시에 주력인 천정 표피재를 비롯한 내장재용으로 공급을 확대하고 있으며 성형‧가공비용 절감, 프로세스 감축 등에 따라 새로운 부위에 대한 채용을 추진하고 있다.

바이린이 생산하는 부직포는 자동차 분야에서 천정 표피재 등 내장재부터 캐빈에어필터를 포함한 필터소재, 니켈수소전지 세퍼레이터 등에 이르기까지 다양하게 채용되고 있다.

내장재용은 주력인 천정 표피재를 중심으로 일본, 중국, 한국, 북미에서 공급하고 있어 글로벌한 대응이 가능한 강점이 있다.

PET(Polyethylene Terephthalate)병 등 재생섬유를 사용한 천정 표피재는 부직포 표면에 섬세한 날염을 실시해 의장성과 고급감을 부여한 Twintex 등을 일본 자동차 생산기업에 공급하고 있으며 쾌적한 내부공간을 연출하기 위해 의장성 니즈 변화에 대응한 R&D(연구개발)를 진행하고 있다.

필러, 도어트림 등 사출성형에 대한 대응도 가능해 천정 표피재와 통일감을 줄 수 있는 것으로 파악되고 있다.

2019년에는 기재와 일체형으로 성형한 부직포를 개발해 러기지트림에 투입했다.

표피와 기재는 일반적으로 다른 소재를 사용하나 개발제품은 표피층과 기재층이 모두 부직포로 이루어진 2층 구조로 앞으로 제안을 강화할 방침이다.

미쓰이, 고부가가치제품 투입 가속화

미쓰이케미칼(Mitsui Chemicals)은 유연성 고강도 부직포, 극세사 부직포 등 고부가가치화를 추진함과 동시에 산업자재용 개발에 주력해 부직포 사업 포트폴리오를 강화하고 있다.

아시아 PPSB(Polypropylene Spunbond) 시장점유율 1위를 달리고 있는 미쓰이케미칼은 사업을 더욱 강화하기 위해 차별제품 공급을 확대하고 있다.

특히, 전략제품으로 설정하고 있는 유연성 고강도 부직포 Airyfa에 힘을 기울이고 있다.

Airyfa는 폴리올레핀(Polyolefin) 방사기술을 활용한 중공사 구조로 이루어졌으며 유연성과 강도를 겸비해 원료 사용량을 감축할 수 있는 특징이 있다.

2019년 일본, 타이, 중국에 양산체제를 확립해 위생소재를 중심으로 용도 개척을 적극 추진하고 있다.

아울러 미쓰이케미칼은 2020년 1월 그룹기업인 Sunrex Kogyo가 가동하고 있는 Melt-Blown 공법 PP 부직포 Syntex Nano 생산능력을 75% 확대했다.

Syntex Nano는 나노 수준의 극세섬유를 이용한 것으로 수요가 신장하고 있는 여과필터 등으로 공급을 가속화하고 다양한 원료 활용을 검토해 내열성을 향상시킨 그레이드 등을 신규 개발할 계획이다.

미쓰이케미칼은 부직포제품을 고부가가치화함과 동시에 산업자재 사업을 확대하기 위해 2019년 4월 산업자재용 부직포 관련 R&D와 마케팅 기능을 통합한 산업자재개발실을 설치했다.

산업자재개발실은 위생소재 사업으로 축적한 기술을 바탕으로 자동차, 의료, IoT(사물인터넷) 등 산업자재에 대한 적용을 추진하고 바이오 PP 활용방안 등을 검토함으로써 위생소재를 잇는 주요 수익원으로 산업자재 사업을 육성할 방침이다.

유니티카, 콘크리트 습윤양생용 시트 개발

유니티카(Unitika)는 폴리에스터(Polyester) 스펀본드와 면 스펀레이스(Spunlace)로 아시아 시장점유율 1위를 차지하고 있는 가운데 타사와의 협업을 촉진해 부직포 사업을 확대하고 있다.

천연소재인 면 스펀레이스는 감촉에 대한 유연성을 내세우며 스킨케어용품 등에 대한 채용을 추진하고 있으며 2019년 9월에는 건설기업과 공동으로 개발한 콘크리트 습윤양생 시트 Aquapac을 출시했다.

Aquapac은 면 부직포와 폴리에스터 베이스 비투수성 필름으로 이루어졌으며 현장에서 보수부에 물을 흡수시켜 콘크리트 표면에 붙이면 습윤 상태를 유지해 수중양생과 동등한 수준으로 고품질화할 수 있는 것으로 파악되고 있다.

양생이 완료되기까지 물을 공급할 필요가 없고 여러 번 반복 사용할 수 있어 비용 절감에 기여하는 특징도 있다.

앞으로는 토목자재용 등으로 공급하고 있는 폴리에스터 스펀본드 사업에서 구축한 판로를 활용해 판매를 적극 확대할 방침이다.

폴리에스터 스펀본드는 범용제품 뿐만 아니라 수요처 니즈에 대응한 고부가가치제품으로 공세를 가하고 있다.

구체적으로는 소취, 항균 등 기능성을 부여한 차별제품을 개발해 생활공간을 쾌적하게 만들 수 있는 바닥재, 인테리어 용도로 공급하고 있다.

자동차용은 경량화와 함께 휘발성 유기화합물(VOCs)에 대한 대응에 주력하고 있으며 환경문제와 관련된 니즈에 대응하기 위해 재생원료 활용을 추진하고 있다.

아울러 해외 출하비중을 약 40%에서 50%로 확대하겠다는 목표를 세우고 타이 자회사 Tasco를 통해 아시아, 유럽, 미국시장 공략을 강화하고 있으며 중동, 아프리카 등에 대한 진출도 검토하고 있다.

앞으로는 인재를 육성함과 동시에 기능성과 가격경쟁력을 양립하기 위해 설비 고도화, 기존기술과의 복합을 추진하고 중앙연구소에서 신규 프로세스를 개발할 방침이다.

도요보, 자동차용 중심으로 매출 2배 확대

도요보(Toyobo)는 2019년 4월 부직포확대전략부를 설치했다.

도요보는 스펀본드사업부에서 폴리에스터 장섬유 부직포를 제공하고 있으며 AC소재사업부에서는 극세섬유를 비롯한 단섬유 부직포를 주로 필터용으로 공급하고 있다.

도요보는 단섬유 부직포를 생산하는 자회사를 보유하고 있다.

Kureha Tech는 케미컬본드(Chemical Bond), 니들펀치(Needle Punch), 열융착 섬유를 사용하는 서멀본드(Thermalbond) 공법 부직포를, Yuho는 니들펀치, 스펀레이스, 스티치본드(Stitchbond) 공법 부직포를 주로 생산하고 있다.

부직포확대전략부는 각 사업부와 자회사의 시너지를 창출함으로써 2025년 필터, 자동차 관련, 환경‧토목용 매출을 2018년에 비해 2배로 확대할 방침이다.

기초연구 부문 연계 강화 및 기술 심화를 목표로 R&D와 관련된 정보 수집 및 공유도 추진하고 있으며 사원을 대상으로 한 연수 등도 강화하고 있다.

또 부직포 가공기술을 보유한 그룹기업과 함께 프로젝트 팀을 편성해 활동을 시작했다.

구체적으로는 연결(Connectivity), 자율주행(Autonomous), 공유(Sharing), 전기구동(Electrification)을 포함한 CASE, 전기자동차(EV)용 소재를 개발하는 팀과 인프라에 대한 새로운 요구에 대응해 내구성 및 가공성을 추구하는 팀을 구성했다.

고부가가치 전략에도 힘을 기울이고 있다.

중금속 이온을 흡착할 수 있는 부직포 시트 Cosmofresh Nano를 인프라용으로 투입하고 있는 가운데 식물 베이스 원료를 이용한 그레이드, PET병 재생원료를 50% 이상 투입한 그레이드 등을 라인업에 추가했다.

앞으로는 부직포 소재 공급에 그치지 않고 모듈화를 통해 기능소재로 제공함으로써 수요처 니즈에 대응할 방침이다.