AI(인공지능)가 다양한 분야에서 활용되고 있는 가운데 연구개발(R&D) 지원 용도에서도 기대가 높아지고 있다.

의약품 분야에서는 신약 개발, 화학소재 분야에서는 MI(Materials Informatics)가 각광받고 있어 산학 또는 산학관 공동 프로젝트가 잇따르고 있다.

AI 신약 개발 및 MI는 다양한 국가가 실용화에 힘을 기울이고 있어 글로벌 경쟁이 매우 치열해지고 있으며 장기적으로는 과학기술 분야의 개발력 및 국제경쟁력을 지배할 것으로 판단되고 있다.

미국‧중국, 대규모 MI 투자 “활발”

화학소재는 시험제작과 실험을 반복하는 시행착오적인 연구방법이 주류를 이루었으나 MI를 통해 데이터 구동형으로 혁신하려는 움직임이 나타나고 있다.

소재 개발 분야는 원인과 결과를 나타내는 데이터를 대량으로 수집한 후 기계학습을 적용함에 따라 원인으로부터 결과를 예측하는 연역적인 AI와 원하는 결과에 이르는 원인을 예측하는 귀납적인 AI 창출을 목표로 하고 있다.

소재 개발 분야는 원인과 결과를 나타내는 데이터를 대량으로 수집한 후 기계학습을 적용함에 따라 원인으로부터 결과를 예측하는 연역적인 AI와 원하는 결과에 이르는 원인을 예측하는 귀납적인 AI 창출을 목표로 하고 있다.

MI는 미국 매사추세츠공과대학(MIT)이 2005년 무렵부터 Material Genome이라는 단어를 사용하기 시작하면서 등장했다.

이후 미국 정부는 2011년 6월 MI 프로젝트인 Material Genome Initiative(MGI)를 시작해 5년 동안 총 5억달러 이상을 투입한 것으로 파악되고 있다.

미국 국립과학재단(NSF)은 전국 30개 주의 80개 팀을 대상으로 258건의 보조금을 지원했으며 국방부(DoD), 항공우주국(NASA)도 소재 개발을 위해 자금을 지원하고 있다.

에너지부(DOE)와 MIT는 MI 연구에 이용할 수 있는 소재 관련 데이터베이스 60만건을 Materials Project로 구축해 공개하고 있으며 MGI 개발성과는 국립표준기술연구소(NIST)가 라이브러리화하고 있어 미국 연구기관과 연결하거나 구체적인 툴/데이터베이스를 이용할 수 있는 것으로 알려졌다.

중국은 2016년부터 국가 차원에서 소재게놈공학의 주요 기술과 지원 플랫폼 프로젝트를 진행하고 있으며 5년간 총 8억위안을 투입할 계획인 것으로 파악되고 있다.

MI 연구는 중국과학원, 중국공학원이 후원하고 있고 상하이(Shanghai)대학교 소재게놈연구소, 상하이교통대학교 소재게놈계획센터, 중국과학원 물리연구소와 베이징(Beijing)과학기술대학교가 공동으로 설립한 Material Genome Engineering Innovation Alliance, China Iron & Steel Research Institute Group이 참가한 Beijing Material Genome Engineering Innovation Center가 연구를 주도하고 있다.

한국은 2015년부터 10년 계획으로 Creative Materials Discovery 프로그램을 진행하고 있다.

일본, 정부 주도로 연구계획 활성화

일본은 2014년부터 내각부가 전략적 이노베이션 창조 프로그램(SIP)을 시작했다.

다양한 연구과제로 구성된 SIP 가운데 혁신적 구조소재 분야에서 MI와 비슷한 Materials Integration을 다루는 SIP-MI(Materials Integration) 프로젝트가 이루어지고 있다.

SIP는 2차에 들어갔으며 연구성과 중 하나인 통합형 소재 개발 시스템에 따른 소재 혁명에서 첨단적 구조소재‧프로세스에 대응한 역문제 MI 기반 구축 프로젝트를 통해 2018년 11월부터 SIP-MI의 2차 개발을 진행하고 있다.

일본 문부과학성은 2015년 정보통합형 물질‧소재 개발 이니셔티브(MI2I)를 시작해 2019년 종료했다.

MI2I는 MI로 설계한 소재를 실제 합성해 소기의 성능 발현에 성공하는 등 학계 수준에서 상당한 성과를 거둔 것으로 알려졌으며 2020년 2월 최종보고회를 개최한 것으로 알려졌다.

경제산업성은 2016년 9월부터 초첨단소재 초고속개발 기반기술 프로젝트(초초PJ)를 실시하고 있다.

6년 동안 진행할 계획이며 MI로 설계한 소재를 실물로 만들기 위한 고속 시험제작, 혁신 프로세스 기술, 제조한 소재의 구조, 조성, 기능을 비파괴로 측정하는 첨단 나노계측 평가기술을 추가해 전체적인 소재 개발 사이클을 초고속화하겠다는 목표를 세우고 있다.

일본이 진행하고 있는 3개 프로젝트는 각각 다른 소재 분야를 대상으로 하고 있다.

SIP-MI는 무기계 금속소재, 탄소섬유‧수지 복합소재, 내열성 분말 금속 프로세스, 세라믹스기 복합소재(CMC), MI2I는 축전지 소재, 자성소재, 전열제어‧열전소재, 초초PJ는 유기계를 중심으로 반도체 소재, 유전소재, 초고성능 폴리머 및 촉매, 나노카본소재 등에 집중하고 있다.

그러나 일본은 미국, 중국에 비해 예산이 적은 것으로 파악되고 있다.

주요 3개 프로젝트 외에도 과학기술진흥기능(JST), 신에너지‧산업기술종합개발기구(NEDO)가 MI와 관련된 다양한 연구를 지원하고 있으나 여전히 예산 측면에서 불리하다는 의견이 제기되고 있다.

제약개발, 데이터‧모델 공유가 개발의 관건

일본은 AI 신약 개발에 관해서도 다양한 프로젝트를 진행하고 있다.

2016년 11월 일본 교토대학대학원 의학연구소를 중심으로 도시활력연구소, 이화학연구소, 의약기반‧건강‧영양연구소가 설립한 산학관 공동 라이프 인텔리전스 컨소시엄(LINC)은 AI를 개발하는 IT계 39사, 제약‧화학‧식품‧의료‧헬스케어 등 AI를 활용하는 생명과학계 51사를 포함한 총 112개 기관이 참여하고 있다.

AI 신약 개발을 구체화하는 약 30종류의 AI 개발을 추진하고 있으며 2020년 여름 일단락한 후 2차에 진입할 것이 확실시되고 있다.

LINC는 2019년 개발성과와 진척상황을 발표했다.

2월에는 유망 제휴처 및 연구테마 자동탐색, AI를 이용한 고정밀 분자력장, QSAR/QSPR/in vitro ADMET 예측, 성과연구 및 의료기술평가, 10월에는 AI에 따른 병리 영상처리, 방대한 논문데이터로부터 공동연구자를 발굴하는 AI 제작, 신약 재창출(Drug Repositioning), AI에 따른 도킹 계산 고도화, 결정형 예측, 성과연구(HERO)/의료기술평가(HTA), 지식 데이터베이스 구축, 조제 로보틱스 부착립 인식 AI 프로젝트에 대해 공개했다.

오픈 이노베이션을 목적으로 공동연구자를 효율적으로 탐색하기 위한 AI는 이미 개발을 완료해 상용화 단계에 들어섰다.

G-Search가 2019년 8월 JDream Expert Finder 명칭으로 서비스를 시작했으며 과학기술문헌 공저 관계를 통해 인간관계를 추출함과 동시에 시간에 따른 변화를 추적함으로써 해당분야의 핵심적인 연구자, 성장하고 있는 젊은 연구자를 찾아낼 수 있는 것으로 파악되고 있다.

그러나 LINC는 데이터 부족 문제에 직면하고 있다.

데이터 자체가 부족하거나 개인정보 보호 등 절차상의 문제로 데이터를 수집하기 어려운 분야는 개발이 지연되고 있기 때문으로, 데이터가 충분한 프로젝트라도 해외 연구그룹이 많아 특출난 예측 정밀도를 달성하기 힘든 것으로 알려졌다.

유럽에서는 2019년 6월 제약기업 10사가 학계, IT기업과 함께 MELLODDY 프로젝트를 시작했다.

LINC는 이해관계를 고려해 공개데이터를 수집하거나 비경쟁영역의 데이터를 추렴해 AI 프로토타입을 개발한 후 각자 경쟁영역의 데이터를 이용해 모델을 개량함으로써 실용화하는 전략을 추진하고 있다.

그러나 MELLODDY는 비밀을 유지하면서 서로 경쟁영역 데이터를 활용해 공동학습 모델을 만들겠다는 목표를 세우고 있다.

MI, 미국 대학·연구기관이 연구 주도

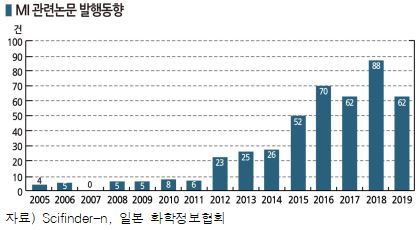

MI 관련연구는 세계적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다.

MIT가 Material Genome 콘셉트를 내놓은 2005년 이후 Material Genome, Materials Informatics가 키워드로 들어간 문헌은 2012년부터 증가하기 시작해 2015년 급증세를 나타냈으며 잡지, 학회 초록이 대부분이고 특허는 거의 없는 것으로 파악되고 있다.

기본적으로 매년 증가하고 있어 세계적으로 MI 연구가 활발해지고 있음을 뒷받침하고 있다.

문헌 수는 2018년이 88건으로 가장 많았으며 2019년에도 비슷한 수준을 유지한 것으로 추정되고 있다.

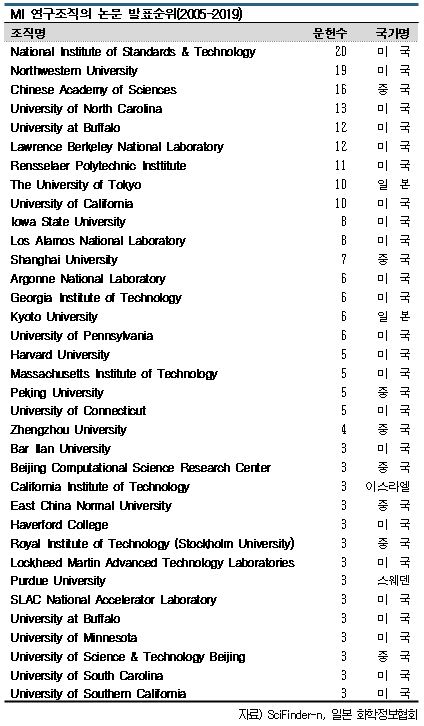

문헌을 낸 상위 35개 조직은 미국이 24개, 중국이 7개, 일본이 2개, 스웨덴과 이스라엘이 각각 1개로 미국 대학 및 연구기관이 두각을 나타내고 있으며 중국은 중국과학원, 베이징대학교, 상하이대학교를 중심으로 영향력을 발휘하고 있다.

AI 개발은 데이터가 승패를 좌우하고 있어 오픈 이노베이션에 따른 데이터 및 모델 공유가 필수적으로 요구되고 있으며, 앞으로는 데이터 수집을 위한 시스템 구축, 관계자 및 관련기업‧기관의 의식 변화가 요구되고 있다.