유럽연합(EU)이 탄소국경조정제도 도입을 추진하면서 탄소세가 다시 부상하고 있다.

탄소국경조정제도는 EU가 수입제품 가운데 EU보다 탄소 배출량이 많은 국가의 생산제품에 관세를 부과하는 조치로 EU는 2023년 시행을 목표로 2021년 6월까지 관련 법안을 마련할 방침인 것으로 알려졌다.

국내 산업은 화석연료 의존도가 높아 탄소 배출량이 많은 편이어서 2023년 탄소국경조정제도가 시행되면 철강, 석유화학 등을 중심으로 수출이 큰 타격을 받을 것으로 예상된다.

그린피스, 탄소국경세 6000억원 부담해야

석유화학 등 수출 주력산업은 탄소국경세가 도입되면 추가 부담해야 할 비용이 6000억원에 달할 것이라는 주장이 제기됐다.

그린피스 서울사무소가 공개한 기후변화 규제가 한국 경제에 미치는 영향 보고서에 따르면, 한국은 2023년 EU, 미국, 중국이 탄소국경세를 도입하면 철강·석유·전지·자동차 등 주요 산업에서 매년 5억3000만달러(약 6000억원) 이상을 지불해야 하는 것으로 조사됐다.

탄소국경세는 이산화탄소(CO2) 배출 규제가 느슨한 국가가 강한 국가에 상품·서비스를 수출할 때 적용받는 무역관세로 EU는 2023년 탄소국경세 도입을 예고했으며, 조 바이든 행정부가 출범한 미국도 친환경 정책을 강화하고 있어 탄소국경세 도입이 예고되고 있다.

그린피스는 탄소국경세 도입 가능성, 수출액, 국가환경성과 평가 결과 등을 고려했을 때 탄소국경세로 지불해야 할 금액이 2030년 EU에 6억1900만달러, 미국에 2억9600만달러로 늘어날 것으로 추산했다.

중국은 미국과 EU보다 10년 늦은 2060년 탄소중립을 선언했지만 2023년 탄소국경세를 도입한다고 가정하면 약 1억8600만달러를, 2030년에는 7억1400만달러를 지불해야 하는 것으로 추산했다.

탄소세, 24개국 도입에 일본‧캐나다 동참

탄소국경조정제도 도입 논의가 한창인 가운데 탄소세 제도 도입도 현안으로 다가오고 있다.

최근 주요 국가들이 잇따라 탄소중립 선언에 나서고 있고 한국도 국회에서 탄소세 관련 법안을 발의하는 등 탄소세 도입 논의가 본격화되고 있기 때문이다.

국제기구들은 파리기후변화협약 목표 달성을 위한 적정 탄소 가격을 다양하게 제시하고 있다.

국제통화기금(IMF)은 파리기후변화 협약 목표를 효율적으로 달성하기 위해 현재 2달러 수준인 글로벌 평균 탄소 가격을 2030년 75달러로 올려야 한다고 주장했으며 세계은행은 2020년 최소 40-80달러, 2030년 50-100달러를 적정 탄소 가격으로 제시했다.

2020년 기준으로 탄소세를 도입한 국가는 24개국이나 온실가스 배출량 상위 10개국에서는 일본과 캐나다뿐으로 파악되고 있다.

일본은 3달러를 석유석탄세에 추가하고 있으며 캐나다는 지방정부가 14-28달러 수준을 부과하고 있다.

배출량이 많지 않은 국가 중 스웨덴은 119달러, 스위스는 99달러에 달하는 탄소세를 부과하고 있고 핀란드도 58-68달러를 부과하는 것으로 파악되고 있다.

한국은 2017년 기준 온실가스 배출량이 7억1000만톤으로 세계 11위에 이름을 올렸다.

최대 배출국은 중국으로 124억7600만톤에 달했고 미국 64억8800만톤, 인디아 27억9300만톤, 러시아 21억5500만톤, 일본 12억8900만톤 등이 뒤를 이었다.

전경련, 석유화학 탄소세 부담액 3조원 상회

석유화학산업은 탄소세 부담이 현실로 다가오고 있다.

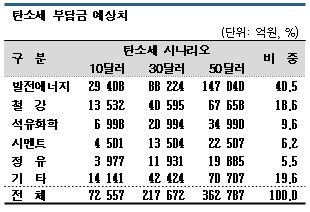

전국경제인연합회(전경련)는 2019년 온실가스 배출량을 기준으로 탄소세를 도입했을 때 시나리오별로 부담금을 추정한 결과 석유화학산업은 부담금이 최소 6998억원에서 최대 3조4990억원에 달한다고 분석했다.

전경련은 온실가스 배출량에 따라 탄소세가 일괄 부과된다는 가정 아래 이산화탄소 환산 톤당 10달러, 30달러, 50달러의 탄소세를 부담하는 3가지 시나리오를 가정하고 달러당 원화 환율은 1200억원으로 계산할 때 2019년 온실가스 에너지 목표관리 명세서에 등록된 908개 배출처가 시나리오별로 각각 7조3000억원, 21조8000억원, 36조3000억원의 탄소세를 부담하게 될 것으로 예측했다.

전경련은 온실가스 배출량에 따라 탄소세가 일괄 부과된다는 가정 아래 이산화탄소 환산 톤당 10달러, 30달러, 50달러의 탄소세를 부담하는 3가지 시나리오를 가정하고 달러당 원화 환율은 1200억원으로 계산할 때 2019년 온실가스 에너지 목표관리 명세서에 등록된 908개 배출처가 시나리오별로 각각 7조3000억원, 21조8000억원, 36조3000억원의 탄소세를 부담하게 될 것으로 예측했다.

상위 100곳은 전체 탄소세의 89.6%를 부담하고 100곳의 영업이익 대비 탄소세 비율이 시나리오별로 10.8%, 32.3%, 53.8%에 달할 것으로 예상했다.

100곳 가운데 영업이익 상위 10곳을 제외하면 탄소세 비율이 39.0%, 117.0%, 195.0%로 크게 높아져 영업이익이 낮을수록 탄소세 부담이 클 것으로 분석했다.

탄소세액이 영업이익을 초과하는 곳도 시나리오별로 22개, 41개, 50개에 달하는 것으로 알려졌다.

석유화학산업은 10달러 시나리오에서 6998억원을, 30달러에서는 2조994억원을, 50달러에서는 3조4990억원을, 정유산업은 10달러에 3977억원, 30달러에 1조1931억원, 50달러에서는 1조9885억원을 부담할 것으로 예상했다.

석유화학‧정유산업이 부담하는 탄소세 비중은 전체의 15.1% 수준으로 파악되고 있다.

석유화학‧정유 6사가 부과 대상

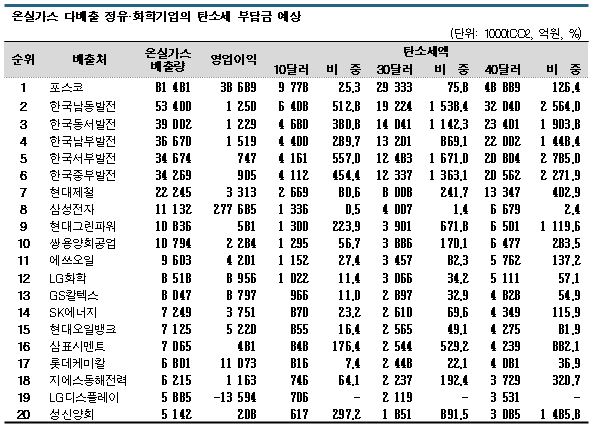

온실가스 배출량 상위 20사 가운데 석유화학‧정유기업은 에쓰오일, LG화학 등 6사로 파악된다.

에쓰오일은 10달러 시나리오 기준 부담액이 1022억원으로 영업이익의 27.4%, 30달러에서는 3457억원으로 82.3%, 50달러에서는 5762억원으로 137.2%에 달해 50달러가 부과된다면 영업이익보다 더 많은 금액을 탄소세로 부담해야 하는 것으로 분석됐다.

LG화학은 10달러 기준 1022억원, 30달러 기준 3066억원, 50달러 기준 5111억원으로 영업이익 비중은 각각 11.4%, 34.2%, 57.1%로 상당히 높은 수준으로 판단된다.

SK에너지 역시 10달러 기준으로는 부담액이 870억원으로 영업이익의 23.2%이나 30달러에서는 2610억원으로 급증해 영업이익의 69.6%로 확대되고 50달러 시나리오에서는 부담액이 4349억원으로 115.9%를 상회할 것으로 예상됐다.

GS칼텍스와 현대오일뱅크도 50달러 시나리오에서 부담액이 각각 4828억원, 4275억원으로 영업이익의 54.9%, 81.9% 수준이어서 부담이 큰 것으로 분석되고 있다.

롯데케미칼은 10달러 기준 부담액이 816억원으로 7.4%, 30달러 기준 2448억원으로 22.1%, 50달러 기준 4081억원으로 36.9%에 달할 것으로 예상되고 있다.

탄소세 부담 비중이 가장 큰 산업은 발전에너지로 10달러 시나리오에서도 탄소세 부담액이 2조9408억원에 달하며 50달러 시나리오에서는 14조7040억원을 부담해야 하는 것으로 분석되고 있다.

특히, 한국전력공사, 한국수력원자력, 한국남동발전, 한국동서발전, 한국남부발전, 한국서부발전, 한국중부발전 등 주요 발전에너지 공기업 및 자회사 7곳이 부담해야 하는 탄소세만 7조3000억원에 달해 원가 상승에 따른 전기요금 인상 요인으로 작용할 것으로 우려되고 있다.철강은 최대 6조7658억원, 시멘트도 최대 2조2507억원의 탄소세를 부담할 것으로 조사됐다.

싱가폴, 탄소세액 15-24배 인상 주장도

아시아에서 일본과 함께 탄소세를 부과하고 있는 싱가폴은 탄소세율을 대폭 인상할 계획어다.

싱가폴에 진출한 화학기업들이 경쟁력 약화를 우려하고 있으나 2021년 1월 말 싱가폴 국회 기후변화정책 관련회의에서 여당의원들이 탄소세를 대폭 인상하는 방안을 제시한 것으로 알려져 주목되고 있다.

인상안은 2040년까지 이산화탄소 배출량 1톤당 75-120S달러(약 6만-9만6000원)를 올리는 것이 핵심이며, 현행 세액의 15-24배에 달하는 것으로 파악되고 있다.

과도하게 큰 폭의 인상안을 제시해 실현 가능성이 낮은 것으로 평가되고 있으나 싱가폴 정부가 탄소세 인상을 추진하고 있는 것은 사실이어서 인상 폭에 어느 정도 영향을 미칠 수 있다는 의견이 제기되고 있다.

싱가폴은 2020년부터 이산화탄소 환산 온실가스(GHG) 배출량이 2만5000톤 이상인 사업장을 대상으로 톤당 5S달러의 탄소세 부과를 시작했다.

대부분 발전소, 정유공장, 화학공장 등이며 대상 사업장의 온실가스 배출량이 전체의 80%를 차지하고 있다.

싱가폴은 파리협정 비준국으로, 2030년까지 GDP(국내총생산)당 온실가스 배출량을 2005년에 비해 36% 감축하겠다는 목표를 설정하고 있다.

2020년 시작한 탄소세 제도는 온실가스 감축을 위한 정책이고 2023년 세율을 조정해 2030년에는 10-15S달러로 인상할 계획이다.

다만, 배출 감축 상황과 국회 논의에 따라 당초 발표보다 인상 폭이 더욱 높아질 가능성이 제기되고 있다.

싱가폴 정부는 징수한 탄소세를 환경부하를 저감하고 온실가스 배출량 감축에 도움이 되는 투자에 활용할 예정이다. 이미 일부 보조금 제도를 정비한 것으로 알려졌다.

화학산업 경쟁력 약화 우려

하지만, 국회에서 언급된 대로 큰 폭으로 탄소세를 인상한다면 에너지‧화학산업의 지속가능성이 약화될 것이 우려되고 있다.

또 싱가폴이 EU나 일본이 검토하고 있는 것과 동일하게 탄소세 제도가 없는 국가로부터 수입한 화학제품 등에도 관세(탄소국경세)를 부과한다면 석유화학 구매 부담이 크게 오를 것으로 예상되고 있다.

화학제품을 안정적으로 공급하기 위해 판매가격에 탄소세나 탄소국경세를 반영하면 증세와 동시에 수익성이 악화되는 화학기업들이 나올 것이라는 우려도 제기되고 있다.

싱가폴 주롱(Jurong)에 생산기지를 두고 있는 유럽‧미국 화학 메이저들은 탄소세를 포함한 카본 프라이싱 제도를 전제로 경쟁력 향상대책을 고민하고 있다.

에보닉(Evonik)은 사료첨가제 메치오닌(Methionine) 공장의 전력 공급 시스템을 100% 오더메이드로 전환함으로써 에너지 관리를 최적화했으며 사용 효율을 극대화해 탄소 배출량 감축에 주력하고 있다.

2020년에는 싱가폴에서 촉매 재생공장을 가동하고 있는 미국 포로셀(Porocel)을 인수해 촉매 재생을 통한 이산화탄소 배출량 감축에 속도를 내고 있다.

엑손모빌(ExxonMobil)은 제조공정의 환경부하 저감과 동시에 합리적 가격으로 에너지를 공급받기 위해 총력을 기울이고 있다.

싱가폴 정부와 협력하면서 가장 효율적인 방법으로 기후변화 리스크 저감에 노력하고 있다.

바스프(BASF)는 배출량 감축을 위한 국제적 협업에 참여하고 있으며 세계 각국의 카본 프라이싱 제도를 적극 지원하고 있다.

하지만, 싱가폴을 포함해 탄소세 도입국에 사업장을 둔 화학기업과 미도입국 화학기업 사이의 공평성이 저해되지 않도록 탄소 가격 설정 시스템을 마련할 것이 요구되고 있다. (강윤화 선임기자: kyh@chemlocus.com)