국내 연구진이 배터리 개발역량을 강화해 주목된다.

울산과학기술원(UNIST) 에너지화학공학과 이현욱 교수 연구팀은 국제 학술지 나노 레터스(Nano Letters)에 배터리 개발 관련 논문 2편을 잇달아 발표했다.

첫번째 논문에서는 차세대 배터리의 음극재로 주목받는 실리콘(Silicone)의 온도별 충·방전 특성을 분석했고 두번째 논문에서는 투과전자현미경(TEM)으로 액체물질을 실시간으로 관찰하는 신기술을 제시했다.

실리콘은 상용화된 음극재인 흑연보다 10배 정도 용량이 커 고용량 배터리 소재의 후보로 부상하고 있으나 충전과 방전을 반복할수록 팽 창하면서 단일 입자와 전자가 파괴된다는 단점이 있다.

창하면서 단일 입자와 전자가 파괴된다는 단점이 있다.

연구팀은 실리콘을 차세대 음극재로 사용하기 위해서는 부피 팽창에 대비한 구조적 안정성을 확보하는 것이 최우선 과제라는 판단 아래 온도별 부피 팽창과 파괴 거동을 분석했다.

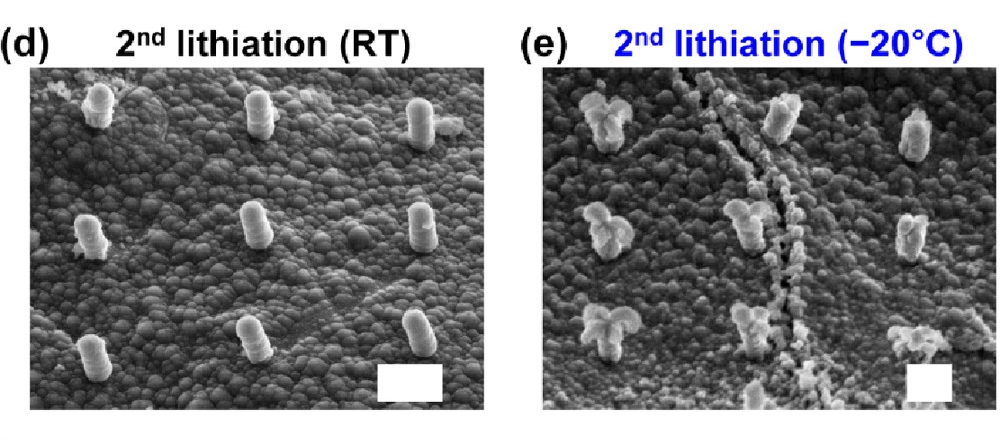

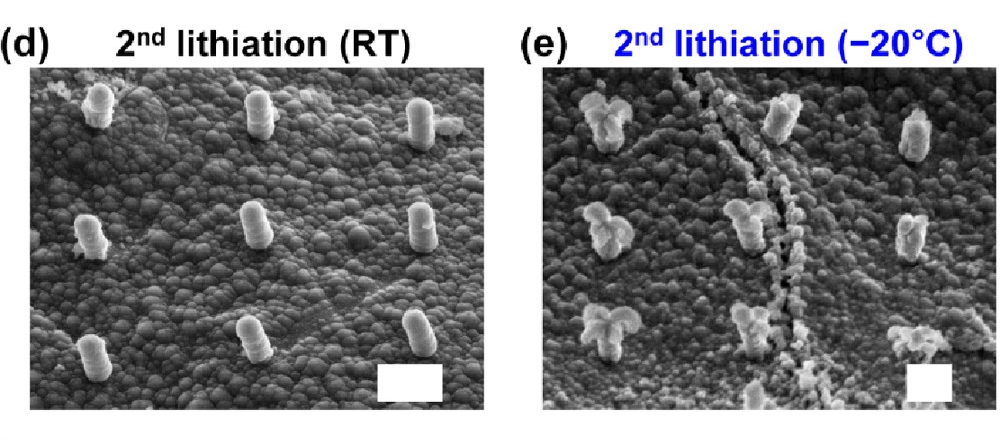

방향성이 다른 3종류의 단결정 실리콘 웨이퍼에 전자빔으로 다양한 지름의 실리콘 나노 기둥을 제작한 후 기둥을 중심으로 배터리 셀을 조립해 전기를 충·방전하며 리튬과 실리콘 웨이퍼의 전기화학반응을 살핀 결과 높은 온도에서 부피 팽창 방향성이 줄어들었고 0도 이하에서는 팽창 방향성이 증가해 나노 기둥이 쉽게 파괴되는 것을 확인했다.

영하 20도 이하 저온 환경에서 리튬 충·방전을 거친 실리콘 나노 기둥의 파괴 거동을 분석했을 때에는 상온에서 리튬 이온을 2번 충전해도 비교적 안정적이었던 300나노미터 지름의 실리콘 나노 기둥이 100% 파괴된 것을 발견했다.

두번째 논문에서는 단결정 그래핀(Graphene)을 이용해 액체물질이 움직이는 모습을 투과전자현미경으로 원자 단위까지 관찰할 수 있는 새로운 방법을 제시했다.

투과전자현미경은 전자빔을 쏘아 물질을 관찰하는 현미경으로 광학현미경보다 수천배 높은 배율로 물질을 관찰할 수 있으나 관찰 대상이 액체일 때에는 증발하지 않도록 높은 진공 상태에 두어야 해 약 50나노미터 두께의 질화실리콘 막이나 탄소 원자 하나 두께의 그래핀을 이용해 액체를 감싸 내부 물질을 분석해왔다.

그러나 질화실리콘 막의 두께가 관찰 대상을 가리는 수준이라 고해상도 이미지를 얻기 어려웠고 그래핀을 사용할 때에도 액체를 가두는 부분의 모양과 위치, 크기가 달라져 일정한 조건에서 물질 관찰이 어려웠다.

연구팀은 과제 해결을 위해 질화실리콘 막의 원하는 위치에 수백나노미터 크기로 구멍을 일정하게 뚫은 뒤 단결정 그래핀을 합성해 코팅한 새로운 액체 캡슐을 개발했고 투과전자현미경 이미지의 해상도를 극대화했다.

전자빔을 투과하는 액체의 두께가 기존보다 훨씬 얇아 가벼운 원소나 고분자, 바이러스 관찰에도 유리하고 배터리 물질 개발을 가속화시킬 것으로 기대되고 있다. (K)

창하면서 단일 입자와 전자가 파괴된다는 단점이 있다.

창하면서 단일 입자와 전자가 파괴된다는 단점이 있다.