달러화 초강세 현상이 막을 내리고 있다.

한때 1400원을 돌파했던 원/달러 환율은 12월1일 1299원 수준으로 떨어졌고 일부에서는 2023년 초 1200원대 중반으로 하락할 수 있다고 판단하고 있다.

달러화는 미국 연방준비제도(FED)가 인플레이션을 잡기 위해 기준금리를 대폭 인상하면서 초강세를 나타냈으나 신규 고용이 줄어들면서 더 이상 자이언트 스텝을 밟을 가능성이 낮아지면서 약세로 전환되고 있다. 제롬 파월 연준 의장도 최근 12월 기준금리를 0.5%포인트 인상하는 빅 스텝 가능성을 시사했다.

중국이 도시를 봉쇄하는 제로 코로나 정책을 완화할 가능성이 있는 점도 영향을 미치고 있다. 중국인들의 백색 항의 시위가 확산 조짐을 보이는 가운데 장쩌민 전 국가주석이 서거함으로써 봉쇄를 완화하고 있다. 중국이 일상으로 회복하면 구매수요가 살아나고 달러화 약세가 가속화될 가능성이 있다.

달러화가 약세로 전환되면서 국내 화학기업들은 희비가 엇갈릴 것으로 예상된다.

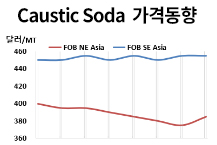

화학산업 전반적으로는 원자재 수입가격이 낮아져 매출액은 감소하나 수익을 확대할 수 있고, 석유화학은 수익에는 큰 영향이 없으나 매출은 감소할 것으로 판단된다.

페인트를 중심으로 한 정밀화학은 달러화 강세로 원자재 구매 코스트가 크게 상승함으로써 영업이익에 마이너스 요인으로 작용했으며, 일부는 적자 전환이 불가피했던 것으로 파악되고 있다. 달러화가 약세로 전환되면 원자재 구매비용이 줄어들어 수익성 개선으로 이어질 수 있다는 것이다.

원화 환율이 달러당 1350원에서 1250원으로 떨어진다고 모두 수익성 개선으로 연결되는 것은 아니겠지만 영업이익 증가로 이어질 것은 확실하다.

일반적으로 원자재 구매비용이 줄어들면 공급가격을 인하할 수밖에 없어 매출액 감소로 이어진다. 아마도 시중에 판매하는 소비제품은 큰 영향이 없겠으나 건설, 선박, 자동차 등 산업용은 공급가격을 인하하지 않을 수 없을 것이다.

반면, 석유화학은 매출액은 줄어들 것이 확실하나 영업이익에는 큰 영향이 없을 것으로 판단된다.

원료 나프타나 LPG는 대부분 수입하고 있고 수입하지 않더라도 달러화 베이스로 거래하는 것이 일반적이며, 생산제품도 달러화에 연동해 거래하기 때문이다. 원가를 계산할 때도 달러화 베이스여서 매출액 감소는 불가피하나 영업이익에는 별 영향이 없다.

다만, 중국 위안화나 일본 엔화도 가치가 상승하고 있다는 측면에서 대외 경쟁력은 다소 개선될 것으로 판단된다. 달러화 초강세 국면에서는 엔화 약세가 더욱 두드러져 수출 경쟁력이 상당히 떨어진 것으로 평가됐고 PVC를 중심으로 수출 부진이 상당했다.

원화 가치 상승에도 불구하고 화학기업 주가가 부정적으로 평가된 것은 주목해야 한다.

12월1일 원화 가치가 달러당 1300원 아래로 상승하자 삼성전자 주가는 소폭 상승했으나 LG에너지솔루션, 삼성바이오로직스, LG화학, 삼성SDI는 하락으로 마감했다. 특히, 건설(2.20%), 증권(2.09%), 섬유·의복(1.36%), 금융(1.16%)은 강세를 나타냈으나 의료정밀(-1.56%), 화학(-0.64%) 등은 약세를 계속했다.

중국 경제 침체에서 비롯된 화학제품, 특히 석유화학제품 수요 감소가 반영된 것으로 평가된다. 하지만, 중국이 국민적 저항에 부딪혀 봉쇄 정책을 완화하고 있음은 긍정적 요인이 아닐 수 없다.

국내 화학기업들은 달러화 약세와 중국의 봉쇄 완화를 타고 경영을 정상화할 수 있도록 전략적 대응이 요구된다.