블레이드 대부분 시멘트 매립 처리 … 선제적 순환체계 마련 불가피

풍력발전은 희토류 리사이클 체계 확립이 요구되고 있다.

풍력발전은 대표적인 재생에너지 발전 방식의 하나로 2020년 기준 세계적으로 40만대의 풍력발전기가 가동해 전력 743GW를 생산했으며 세계 전체 전력의 약 5%를 공급한 것으로 파악된다.

최근 세계 각국이 탄소중립 정책을 강화하면서 시장 확대가 유력시되고 있으며, 특히 유럽은 해상풍력발전 도입을 가속화하고 있어 글로벌 해상풍력발전 시장이 2020년 3GW에서 2050년에는 1000GW로 급성장할 것으로 예상된다.

일본은 제6차 에너지 기본계획을 통해 해상풍력발전을 재생에너지를 활용하는 전력원의 하나로 육성할 방침이며 육상‧해상풍력발전을 확대하기 위해 2019년 각각 4.2GW와 극소수에 불과했던 육상풍력발전 및 해상풍력발전 도입량을 2030년까지 17.9GW와 5.7GW로 대폭 늘리겠다는 목표를 세우고 있다.

경제산업성이 해상풍력 산업비전을 통해 건설비 5조엔을 투자하고 2030년까지 10GW, 2040년까지 30-40GW 수준의 프로젝트를 추진함으로써 자급률을 60%로 끌어올릴 계획인 것으로 알려졌다.

풍력발전기는 △프로펠러 부분인 블레이드 △증속기, 발전기, 브레이크 장치, 로터 축, 발전기 축, 인버터, 변압기 등을 보관하는 박스 형태의 나셀 △지주 부분인 타워로 구성돼 있다.

일반적으로 수명이 20-30년 수준이어서 1990-2000년대 건설된 발전기는 해체 및 리사이클 필요성이 크고 최근 발전기 대형화 및 고효율화가 급속도로 이루어짐으로써 수명이 다하지 않은 발전기도 갱신 수요가 상당한 것으로 파악되고 있다. 타워는 대부분 철제이기 때문에 리사이클이 이미 진행되고 있고 나셀 역시 구리 등 비철금속을 사용한 일부 부품은 재이용 체계가 구축된 것으로 평가된다.

반면, CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastic)나 GFRP(Glass Fiber Reinforced Plastic) 등으로 구성된 블레이드는 대부분 재이용하지 못하고 발전기 소유‧관리 사업자나 지방자치단체가 톤당 10만엔 정도를 시멘트 생산기업에게 지불하면서 매립 처리하고 있다.

일본산 블레이드 소재는 고품질 소재가 많아 폐기 후 중국 등 다른 국가가 가져가 그대로 사용하는 사례도 있는 것으로 알려졌다.

기어리스 방식으로 불리는 발전기 나셀 부분에는 커다란 고성능 자석이 부착돼 있어 네오디뮴(Neodymium), 디스프로슘(Dysprosium), 터븀(Terbium) 등 회토류 중에서도 유독 희소한 금속이 다량 포함돼 있다.

그러나 리사이클 대신 나셀에 사용된 비철금속 이외 부품들과 함께 슬러그화돼 CFRP와 동일하게 시멘트 매립 등에 사용되며 일부는 블레이드와 마찬가지로 자석을 내장한 셀 상태로 중국 등에 수출하고 있다.

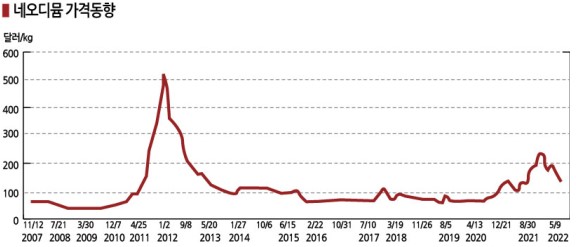

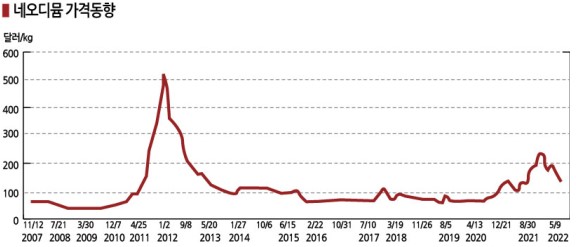

희토류는 중국에 편재된 희소금속으로 중국 정부가 생산량을 조정하기 때문에 국제가격이 폭등‧폭락하기 쉬운 구조로 평가된다.

중국 정부는 2010년 중국과 일본이 영토분쟁을 벌이고 있는 센카쿠 열도 근처에서 중국 어선이 일본 해상보안청의 순시선을 공격해 중국인 선장을 체포하자 보복 조치로 2011년부터 희토류 수출 금지령을 내려 국제가격이 폭등하고 조달난이 심화된 바 있다.

이후 중국 정부가 희토류 수출 금지를 해제하고 가격 안정화를 위해 국영기업만 생산할 수 있도록 관리체제를 변경했으나 풍력발전용 수요만으로도 희토류 수요가 급증할 것으로 예상되고 있다.

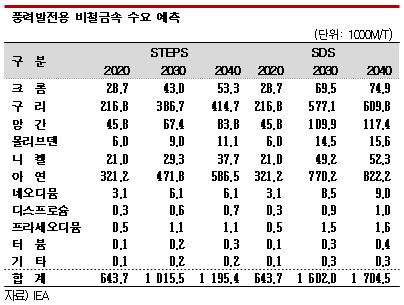

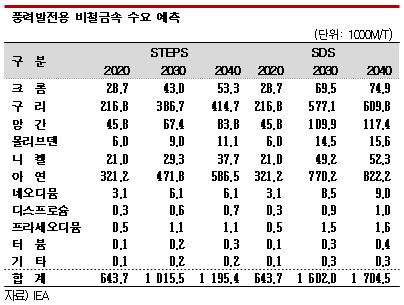

국제에너지기구에 따르면, 네오디뮴과 디스프로슘, 터븀 등 풍력발전용 희토류 수요는 2030년까지 STEPS(공표 완료 정책 시나리오) 기준으로 약 2배 급증할 것으로 예상되며 각국이 SDGs(지속가능한 발전목표) 정책을 진전시키며 2040년에는 SDS(지속가능한 개발 시나리오) 기준으로 2030년 예상치를 1.5배 상회할 만큼 가파른 성장세를 나타낼 것으로 전망되고 있다.

특히, 디스프로슘과 네오디뮴은 세계적인 전기자동차(EV) 보급을 타고 구동용 모터 자석용 수요도 꾸준하기 때문에 각국이 쟁탈전을 가속화하고 중국 정부가 수급 조정에 나섬으로써 국제가격이 폭등할 가능성이 있는 것으로 파악되고 있다.

일본은 풍력발전기에 사용되는 자석처럼 대용량제품을 재이용할 수 있는 순환체계를 구축한다면 희토류 수요기업들에게 안정적으로 공급이 가능할 것으로 기대하고 신금속협회를 설립하고 2030년 사업화를 목표로 풍력발전기에 사용된 고성능 자석을 효율적으로 재이용할 수 있는 기술을 개발하고 있다.

세계적으로는 일부 국가가 블레이드 부분 리사이클을 위한 법규를 제정하고 있으나 풍력발전기의 모든 부분을 재이용하는 것은 아직까지 사실상 불가능한 상태이다.

그러나 유럽은 2021년부터 풍력발전기 부품 매립을 원칙적으로 금지했고 다른 국가들도 앞으로 리사이클 가능 여부를 설비투자의 중요한 조건으로 판단할 것으로 예상돼 대비가 요구된다. (강윤화 책임기자)