식물활성세 시장이 확대되고 있다.

시장조사기관 SDKI에 따르면, 글로벌 식물활성제 시장은 2035년까지 20억달러(약 2조6456억원)에 달할 것으로 예상된다. 각국 정부의 농업지원 정책과 밀접한 관계가 있음은 물론 농업종사자가 생산량 확대를 위해 토양품질을 유지하기 위해 사용하는 양이 확대되고 있기 때문이다. 특히, 동물에 대한 사용과 야채 재배 목적으로 이용하는 수요가 증가하고 있다.

글로벌 식물활성제 시장은 2022년 약 7억달러(약 9258억원)에 달했고 2035년까지 연평균 7% 성장할 것으로 전망되고 있다. 농업지원 정책이 최대 성장요인으로 작용하고 있으며 인디아 정부의 PM-KISAN 제도가 본보기로 꼽히고 있다.

PM-KISAN은 농가가 농업에 전념할 수 있는 환경을 정비하기 위해 모든 농가에게 6000루피(약 10만원)를 지급해 농산물을 효율적으로 재배할 수 있게 하는 지원정책으로 식물활성제 수요 증가에 영향을 주고 있다.

PM-KISAN은 농가가 농업에 전념할 수 있는 환경을 정비하기 위해 모든 농가에게 6000루피(약 10만원)를 지급해 농산물을 효율적으로 재배할 수 있게 하는 지원정책으로 식물활성제 수요 증가에 영향을 주고 있다.

토양 품질을 유지하고 수확량을 확대하기 위해 비료 사용량을 늘리고 있는 것도 식물활성제 시장 확대 요인으로 작용하고 있다.

메이저는 신젠타(Syngenta), 이사그로(Isagro)그룹, 미국 플랜트헬스케어(Plant Health Care), 인디아 UPL그룹의 아리스타(Arysta), 라이프사이언스(Life Science), 사티스USA(Certis USA), 미국 고완(Gowan), 스미토모(Sumitomo)상사가 출자하고 있는 스페인 Futureco Bioscience 등이 거론된다.

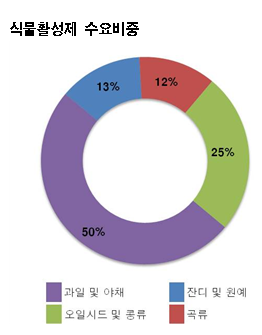

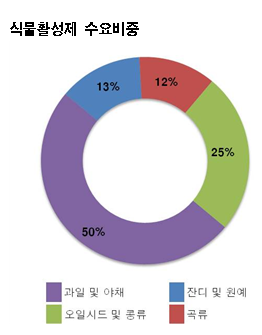

2035년까지 점유율이 클 것으로 예상되는 용도는 과일 및 야채용으로 전체의 50%에 달할 전망이다. 다음으로 오일시드(Oil Seed) 및 콩류가 25%, 잔디 및 원예용이 13%, 곡물용이 12%를 차지할 것으로 예상된다.

아시아·태평양 점유율도 크게 확대되고 있다. 인디아와 중국 식료품 수요에 대응하기 위해 농가의 식물활성제 사용 이점이 인식되고 있기 때문이다.

중국은 2020년 아시아·태평양 식물활성제 시장의 50% 이상을 차지한 것으로 파악된다.

북미도 지속가능한 농업을 추진하고 있어 식물활성제에 대한 인식이 개선되고 있다.

미국 농무부의 CSP(Conservation Stewardship Program) 프로그램 등 농가에 자금과 기술지원을 제공하는 방안이 성장을 뒷받침하고, 앞서 시장이 확대되고 있는 유럽도 식품안전 보장과 지속가능한 농업에 대한 수요가 확대되면서 추가 성장이 기대되고 있다. (Y)

PM-KISAN은 농가가 농업에 전념할 수 있는 환경을 정비하기 위해 모든 농가에게 6000루피(약 10만원)를 지급해 농산물을 효율적으로 재배할 수 있게 하는 지원정책으로 식물활성제 수요 증가에 영향을 주고 있다.

PM-KISAN은 농가가 농업에 전념할 수 있는 환경을 정비하기 위해 모든 농가에게 6000루피(약 10만원)를 지급해 농산물을 효율적으로 재배할 수 있게 하는 지원정책으로 식물활성제 수요 증가에 영향을 주고 있다.