배터리법, 핵심 원자재 재활용 의무화 … PFAS 규제도 우려요소

배터리산업은 유럽의 각종 규제가 영향 미칠 것으로 예상된다.

글로벌 배터리 시장은 수년 전부터 중국이 보조금 제도 등을 활용해 전기자동차(EV) 보급 확대를 지원하며 성장을 주도해왔으나 2025년 이후 유럽이 판도를 좌우할 것으로 판단되고 있다.

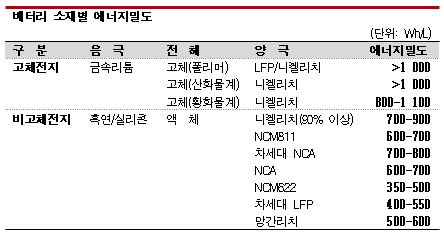

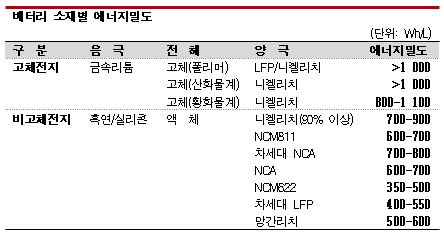

LiB(리튬이온전지)는 전기자동차 경량화를 위해 에너지밀도 향상이 요구되며 니켈 함유량을 높여 에너지밀도를 개선한 하이니켈 양극재 채용이 본격화되고 있다.

LG에너지솔루션은 니켈 함유량 90% 이상의 니켈리치 NCMA(니켈‧코발트‧망간‧알루미늄) 양극재로 에너지밀도 리터당 700-900Wh 실현에 도전하고 있으며, 삼성SDI는 차세대 NCA(니켈‧코발트‧알루미늄) 양극재를 활용해 700-800Wh급 상용화에 나서고 있다.

전해액을 사용하는 LiB와 달리 고체 전해질을 채용해 화재 위험을 낮추고 에너지밀도 향상까지 가능한 전고체전지는 2027년경 상용화가 예상된다.

독일 롤란트베르거(Roland Berger)는 중국에서 2020년대 후반 산화물‧황화물계 고체 전해질 상용화가 이루어지고 금속리튬을 활용한 전고체전지 보급이 본격화될 것으로 예상하고 있다.

전고체전지용 양극재는 중국에서 주류를 이루고 있는 LFP(인산철리튬) 뿐만 아니라 하이니켈 소재 채용이 가능해 에너지밀도가 800-1000Wh 수준에 달할 것으로 예상하고 있다.

국내에서는 삼성SDI가 전고체전지 개발에서 가장 앞장서고 있는 것으로 평가된다.

삼성SDI는 2023년 상반기 수원연구소에 전고체전지 파일럿 라인을 건설해 전고체 전용 극판 및 고체 전해질 공정 설비, 전지 내부 이온 전달을 원활하게 하는 셀 조립설비를 비롯한 신규 공법과 인프라를 도입했으며 2025년 대형 셀 생산기술 개발, 2027년 양산에 착수할 예정이다.

SK온 역시 단국대 신소재공학과와 공동 연구를 통해 산화물계 고체전해질 소재 LLZO(리튬·란타넘·지르코늄·산소) 첨가물을 조정함으로써 리튬 이온 전도도를 기존보다 70% 개선했으며 전고체전지 적용을 준비하고 있는 것으로 알려졌다.

중국은 배터리 팩 기술 코스트다운, ESS(에너지저장장치)용 NiB(나트륨이온전지) 보급, 이륜차 확대에 따른 원료가격 안정화를 타고 LiB 시장이 2030년 2100GWh로 성장해 글로벌 전체의 약 40%를 차지하나 시장 포화가 머지 않았고 유럽이 배터리법, PFAS(Polyfluoroalkyl Substance) 규제를 통해 시장 판도를 좌우할 것으로 판단됨에 따라 유럽 진출을 가속화하고 있다.

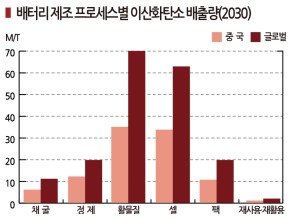

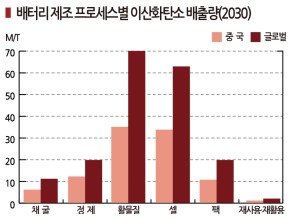

유럽 배터리법은 배터리 제조공정에 큰 영향을 미칠 것으로 예상되고 있다.

유럽의회는 유럽연합(EU) 집행위원회가 2020년 12월 초안을 발의한 지 3년만인 2023년 6월 배터리 설계부터 생산, 폐배터리 관리까지 포괄적으로 규제하는 내용의 지속가능한 배터리법을 승인했으며 발효까지 EU 이사회 승인 및 관보 게재 등 형식적 절차만 남아 있다.

배터리법은 EU 시장에서 판매되는 배터리 생애주기를 관리하고 친환경성을 강화하기 위한 규제로 역내에서 새로운 배터리 공장을 가동할 때 핵심 원자재 재활용을 의무화할 방침이다. 원자재별 재활용 의무화 비율은 법 시행 8년 후부터 코발트 16%, 리튬 6%, 납 85%, 니켈 6%이며 시행 13년 후에는 코발트 26%, 리튬 12%, 납 85%, 니켈 15%로 높일 계획이다.

특히, 폐배터리 재활용을 위해 2027년까지 폐배터리의 리튬 50%, 코발트·구리·납·니켈은 각각 90%씩 의무적으로 수거하도록 규정했으며 2031년에는 리튬 80%, 코발트·구리·납·니켈 95%로 의무 비율을 높일 방침이다. 휴대폰 등에 탑재된 휴대용 폐배터리는 2023년부터 45% 수거 의무가 적용되며 2030년까지 73%로 확대한다.

이밖에 규정을 강화해 전기자동차 배터리 생산기업의 탄소발자국 신고를 의무화하고, 휴대용 배터리는 소비자가 쉽게 분리하고 교체할 수 있도록 설계하도록 하며, 전기자동차 및 전기자전거 등 경량 운송수단(LMT) 배터리, 2kWh 이상 산업용 배터리는 각각의 정보를 조회할 수 있는 디지털 배터리 여권 도입을 의무화할 계획이다.

PFAS 규제 역시 배터리 서플라이체인에 큰 영향을 미칠 것으로 우려되고 있다.

덴마크, 독일, 네덜란드, 스웨덴, 노르웨이 등 유럽 5개국은 2023년 1월 유럽 화학물질청(ECHA)에 PFAS 제조‧사용을 단계적으로 금지할 것을 요구하며 경제협력개발기구(OECD)가 2021년 정의한 1만종 이상의 불소 소재 모두를 PFAS로 분류했다.

일부는 유예기간을 두었으나 대부분 2026년 하반기부터 사용 규제를 시작해 2030년 사용을 전면 금지하며 PFAS 함유제품 및 수입제품까지 대상으로 포함하고 있다.

배터리산업은 LiB 바인더에 PVDF(Polyvinylidene Fluoride)가 들어가 대체소재 개발이 시급하다는 위기감이 고조되고 있다. (강윤화 책임기자)