국내 PET(Polyethylene Terephthalate) 칩(Chip) 생산기업들은 한국-중국 FTA(자유무역협정)가 발효되면 중국산 저가제품 유입으로 생존이 불투명해질 것으로 예상된다.

PET는 원료 PTA(Purified Terephthalic Acid)가 약세를 지속하고 있는 가운데 공급과잉이 심각해 거래가격이 낮은 수준에 머무르고 있다.

수요가 증가하고 있으나 중국 중심의 공급증가 속도가 더욱 빨라 공급과잉이 심화되고 있으며 생산기업들은 마진이 거의 없거나 마이너스에 가까운 것으로 파악되고 있다.

특히, 한·중 FTA가 2015년 12월20일 발효됨으로써 중국산에 대한 수입관세가 즉시 철폐돼 내수가격 하락이 불가피해짐으로써 국내기업들은 적자를 지속할 것으로 판단된다.

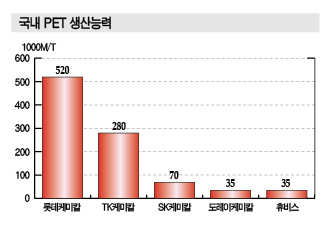

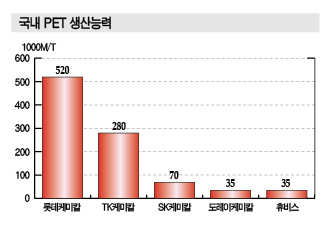

국내 PET 칩 생산능력은 롯데케미칼 52만톤, TK케미칼 28만톤, SK케미칼 7만톤, 도레이케미칼 3만5000톤, 휴비스 3만5000톤으로 나타나고 있다.

시장점유율은 롯데케미칼 54.5%, TK케미칼 29.6%, SK케미칼 7.6%로 추정되고 있다.

하지만, SK케미칼은 PET 칩 생산능력을 감축하는 등 철수 가능성이 높아 사실상 롯데케미칼과 TK케미칼의 2강체제를 형성하고 있다.

국내 수요기업들도 중국산 사용 검토

국내 PET 병 생산기업들은 중국산 PET 칩 채용을 적극 검토하고 있다.

한·중 FTA가 발효되면서 6.5%의 수입관세가 즉시 철폐됨에 따라 중국산이 낮은 수준에 유입될 것으로 예상되기 때문이다.

중국산 PET 칩을 사용하는 중소기업은 많지만 수요가 많은 대기업들은 전량 국산을 사용하고 있다.

시장 관계자는 “국내기업들은 중국이 PET 칩 증설을 적극화한 이후 수출 경쟁력이 약화되면서 내수 공급에 집중했지만 롯데와 TK 생산능력만 합쳐도 국내수요의 2배를 상회하는 등 경쟁이 치열하다”며 “설상가상 FTA가 발효돼 중국산이 잠식할 가능성이 높아짐으로써 국내 시황이 더욱 어려워질 것”이라고 주장했다.

PET 칩 가격은 공급과잉 및 원료 약세로 저가를 형성하고 있으며 국내기업들은 마진이 마이너스로 추정되고 있는 가운데 중국산의 저가 공세로 내수가격 하락이 예상됨에 따라 적자가 불가피해지고 있다.

특히, 국내기업들은 수출가격보다 내수 판매가격이 더욱 높아 내수판매의 수익성이 유리한 것으로 알려져 있어 중국산의 저가공세에 대한 우려가 커지고 있다.

하지만, 일부에서는 PET 칩 사용량이 많은 곳에서 중국산을 곧바로 채용하기는 어려울 것이라는 의견을 제기하고 있다.

시장 관계자는 “가격 못지않게 중요한 것이 PET 병의 품질유지 문제로 PET 칩은 공기 접촉이 최소화될수록 좋고 유통과정이 짧을수록 유리하다”며 “국산과 중국산의 품질 차이는 거의 없으나 아직까지 중국산을 대량 투입해 PET 병을 제조한 사례가 없기 때문에 품질을 유지할 수 있을지 확신하지 못하고 있다”고 강조했다.

이어 “PET 병 생산량이 많은 곳에서는 중국산 채용에 대해 매우 신중할 수밖에 없다”며 “품질유지에 대한 문제만 보증된다면 수요기업 입장에서는 가격이 선택의 유일한 기준”이라고 덧붙였다.

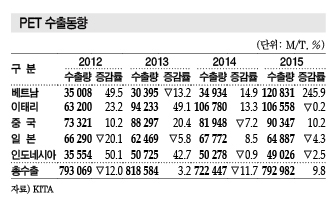

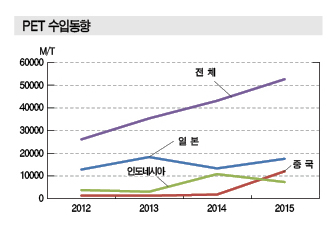

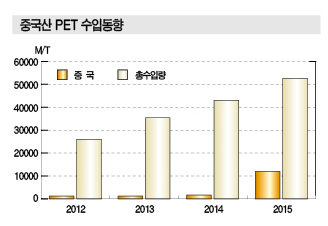

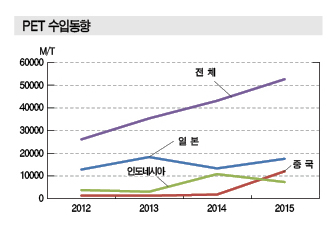

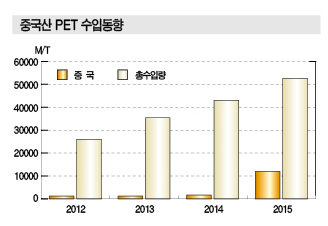

중국산 PET 칩은 2015년 수입량이 1만2102톤으로 전년대비 628.1% 폭증한 것으로 나타났다.

시장 관계자는 “국내 상사들이 한·중 FTA가 발효되기 이전에 중국 공급처와 계약하기 위해 경쟁적으로 문을 두드렸을 것”이라고 우려했다.

롯데케미칼, 바이오 PET로 차별화 시도했으나 …

롯데케미칼(대표 허수영)은 바이오 PET로 고부가화를 시도했으나 기존 PET 칩과 차별성이 미미한 것으로 나타나 일종의 친환경 마케팅에 불과했던 것으로 평가받고 있다.

바이오 PET는 기존의 PET와 큰 차이가 없음에도 불구하고 가격이 비싸 시장성이 없다는 것이 관계자들의 전언이다.

바이오 PET는 석유 베이스 MEG(Monoethylene Glycol)를 사탕수수에서 추출한 바이오 MEG로 대체한 것으로 국내에서는 2012년 9월 이후 롯데케미칼이 유일하게 생산하고 있다.

코카콜라, 펩시, 네슬레(Nestle) 등 주요 수요기업들이 바이오 PET 채용을 확대함에 따라 시장 확대가 기대됐으나 친환경 마케팅에 지나지 않았다는 사실이 밝혀지면서 회의적인 의견이 제기되고 있다.

시장 관계자는 “글로벌 PET 병 수요는 친환경 추세에 따라 연평균 약 5% 증가하고 있다”며 “기존에 사용하던 PET 병은 석유화학 베이스임에도 불구하고 환경호르몬이 검출되지 않고 재활용이 잘 되는 등 환경에 유해한 것이 아닌데 바이오 PET는 석유화학의 유해한 이미지에서 탈피해 마치 기존 PET에서 친환경적 차별화를 시도한 것처럼 보이게끔 활용한 마케팅 전략”이라고 꼬집었다.

수요기업 관계자는 “기존 PET에 비해 실질적으로 친환경성이 크게 부각되지 않음에도 불구하고 가격이 20-30% 가량 비싸 사용할 이유가 전혀 없다”고 밝혔다.

SK케미칼, 선견지명 통했다!

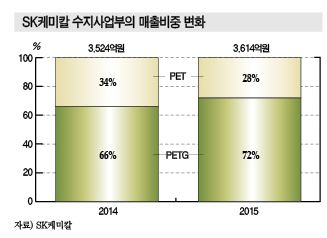

SK케미칼(대표 김철·박만훈)은 수익성이 악화되자 PET 설비를 PETG(Polyethylene Terephthalate Glycol)로 전환해 생산능력을 감축하는 등 고부가화 노력을 계속하고 있다.

SK케미칼은 2010년 중국기업들이 PET 칩 신증설에 나서자 PET 설비 매각을 일찌감치 단행했다.

중국의 저가 공세에도 당시 PET 칩은 안정적인 수입원이었기 때문에 SK케미칼의 결단은 「모험」이라는 평가를 받기도 했지만 SK케미칼은 부가가치가 낮고 시황 악화가 예상되는 PET 사업의 비중을 줄여 친환경 플래스틱 시장 선점을 시도했던 것으로 알려졌다.

SK케미칼은 2010년 폴란드 소재 PET 칩 14만톤의 SK유로켐, 인도네시아 소재 16만톤의 SK크리스를 매각했고 2012년 PET 설비를 PETG로 전환하는 등 PET 생산능력을 계속 감축하고 있다.

생산능력은 7만톤 정도에 불과하며 이마저도 감축해 수익성이 낮은 PET 칩 사업을 정리할 가능성이 높은 것으로 나타나고 있다.

PETG는 인체에 유해한 BPA(Bisphenol-A)를 함유하지 않아 PET보다 환경호르몬이 적게 배출되며 내화학성 및 성형성이 강해 방음벽, 식품용기, 유아용품, 화장품 병, 의료 및 장식용 등으로 사용되고 있고 전기·전자, 자동차용 소재로 활용범위가 넓어지고 있다.

PETG는 기존 PET에서 EG(Ethylene Glycol)의 일부를 CHDM(1,4-Dicyclohexane Dimethanol)으로 전환해 PET의 단점인 백화현상을 제거하고 투명도와 강도를 높인 것이 특징이다.

CHDM은 특허물질로 세계적으로 SK케미칼과 Eastman Chemical 양사만 라이선스를 보유하고 있어 PETG의 진입장벽이 높은 것으로 알려졌다.

PETG 시장은 연평균 성장률이 25%에 달해 울산공장은 가동률이 90%를 상회하는 것으로 알려졌고 SK케미칼은 2016년 PETG 설비 증설에 731억원을 투입할 계획인 것으로 알려졌다.

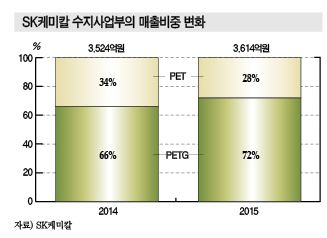

SK케미칼은 수지사업 매출비중이 2014년 PET 34%, PETG 66%에서 2015년 PET 28%, PETG 72%로 추정되고 있다.

일찌감치 생산능력을 감축하고 고부가가치제품 생산에 집중하는 등 SK케미칼의 선제대응은 국내 PET 칩 시황이 악화된 상황에서 선견지명의 좋은 예로 평가되고 있다.

롯데·TK케미칼, 2016년 “진퇴양난”

SK케미칼이 PET 사업을 정리하면 국내시장은 롯데케미칼과 TK케미칼의 2파전이 될 것으로 예상된다.

국내기업들은 2016년 이후 저가 중국산 유입으로 수익성 악화가 불가피하기 때문에 생산능력이 가장 큰 2곳이 사업을 지속할 가능성이 높은 것으로 판단하고 있다.

롯데케미칼은 원료 P-X(Para Xylene) 및 PTA를 생산해 PET까지 수직계열화를 이루고 있고, TK케미칼은 PET와 폴리에스터(Polyester) 사업을 병행하고 있기 때문에 시황 악화에도 불구하고 PET 사업을 정리할 가능성은 낮은 것으로 나타나고 있다.

하지만, PET 칩은 국내 석유화학 시장에서 PTA에 이어 구조조정 대상으로 지목되고 있는 등 장기전망이 좋지 않아 롯데와 TK의 전략이 주목되고 있다.

일본 PET 칩 생산기업들은 2010년 중국발 공급과잉에 대비해 자가소비용을 제외한 유휴설비를 인도네시아, 말레이지아 등으로 이전하는 등 선제적으로 대응했기 때문에 국내기업들은 동남아 시장으로 발을 돌리기도 어려운 것으로 나타나고 있다.

이에 따라 롯데와 TK는 사업철수도 어렵고 시황개선도 불투명해 「진퇴양난」에 처한 것으로 판단된다.

<박주현 기자: pjh@chemlocus.com>