전력요금은 용도별 차등에 따른 불만이 갈수록 높아지고 있다.

제조용은 상대적으로 전력단가가 낮고 상업용 및 업무용은 요금체계가 단일화돼 있는 반면 가정용은 누진체계를 고수한 나머지 여름철에는 에어컨 가동으로 요금폭탄을 맞는 사례가 빈번하게 발생하고 있기 때문이다.

일본도 동북지방 대지진 이후 전기요금이 올라 불만이 많은 편이다.

일본은 전기요금이 2010년 kWh당 15.9엔에서 2013년 19.8엔으로 3.9엔 상승하는데 그쳤으나 원자력발전을 가동중단함으로써 앞으로 추가 상승할 가능성이 높아 제조업의 경쟁력 하락 요인으로 작용하고 있다.

일본은 석유, LNG(액화천연가스), 석탄 등 화력연료 수입가격이 상승한 가운데 원자력발전 이용률이 하락함으로써 화력연료 소비량이 증가하자 전력기업이 전기요금을 인상했다.

재생에너지 고정가격 매입제도(FIT: Feed In Tariff)에 따라 재생에너지 발전촉진 부과금이 증가한 것도 영향을 미쳤으나 점차 축소하는 추세이다.

가정용, 징벌적 누진제 적용으로 “요금폭탄”

국내에서는 여름철 폭염으로 가정용 에어컨 사용이 크게 늘어나면서 전기요금 누진제에 대한 논란이 확산되고 있다.

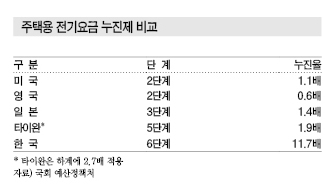

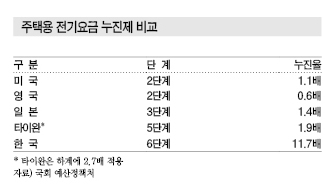

전력 사용량에 따라 전기요금이 최대 11.7배 차이가 나는 상태에서 지구온난화로 여름철 기온이 계속 올라가고 있기 때문이다.

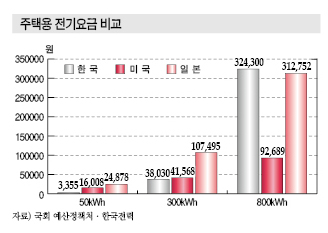

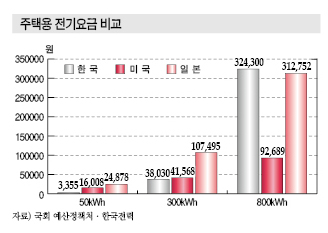

국회 예산정책처에 따르면, 중산층 4인 가구 평균 전력 사용량 314kwh를 기준으로 한 전력요금은 한국 3만8030원, 미국 4만1568원, 일본 10만7495원으로 일본이 가장 높고 한국이 가장 낮으나 에어컨(1.1kW 벽걸이)을 하루 12시간 가동하면 800kWh가 추가돼 한국은 32만4300원을 부과하지만 미국은 9만2689원에 불과하고 일본도 31만2752원으로 한국보다 낮은 것으로 나타나고 있다.

에너지 대부분을 수입하고 있는 일본과 비교해도 사용량이 50kWh일 때 일본이 한국보다 4.9배 비싸나 200kWh로 4배 늘면 한국은 1만9750원으로 5배 이상 늘어나는 반면 일본은 4만9203원으로 3배 늘어나는데 그치고 있다. 300kWh와 400kWh 구간에서는 일본이 한국보다 더 부과하지만 600kWh부터는 역전돼 한국이 높은 것으로 분석되고 있다.

가정용 전기요금이 낮지만 징벌적 누진제를 적용하기 때문으로, 2014년 기준 1인당 전력 소비량이 1278kWh로 경제협력개발기구(OECD) 34개국 가운데 26위에 그치고 있다는 점에서 합리적 조정이 요구되고 있다. OECD 평균은 2335kWh로 집계되고 있다.

특히, 전력 소비량이 늘어나면서 누진제 3단계(200-300kWh)와 4단계(300-400kWh) 구간 가구 비중이 50%를 넘어섬으로써 기본을 200kWh 수준으로 올리거나 누진배율을 축소해 요금을 합리화해야 한다는 주장이 힘을 얻고 있다.

산업부, 제식구 감싸기로 국민피해 가중

산업통상자원부는 가정용 누진제를 개선하라는 요구를 거부하고 있지만 감사원이 2013년 주택용 누진제도 운영이 불합리하다며 산업부와 한국전력에 개선을 권고한 것으로 확인돼 산업부의 일방적 행정자세가 도마에 오르고 있다.

감사원은 2013년 6월 발표한 「공기업 재무 및 사업구조 관리실태」 감사보고서에서 전력 사용량 증가추세를 반영하지 않은 누진제는 불합리하고 단가가 가장 낮은 누진제 1단계 요금의 혜택이 저소득층에 돌아가지 않아 당초 취지를 제대로 살리지 못하고 있다며 개선을 요구했다.

2004년 3월 6단계로 개편한 누진제가 경제성장과 함께 가구당 전력 사용량이 증가함으로써 실제 상황을 전혀 반영하지 못하고 있기 때문이다.

1995년 156kWh에 불과했던 가구당 월평균 전력 사용량이 2011년 240kWh로 50% 넘게 증가했고, 특히 원가 이상의 요금을 적용받는 300kWh 초과(4단계 이상) 사용구간의 가구 비중이 1995년 전체의 5.3%에서 2011년 33.2%로 크게 상승했으며 2013년 234kWh, 2014년 231kWh, 2015년 229kWh로 비슷한 수준을 유지하고 있다.

300kWh 초과 사용 가구 비중은 2013년 31.9%, 2014년 28.7%로 수요억제 구간을 잘못 판단한 누진제 때문에 300kWh 초과 사용자의 25.7%가 전기를 과소비한 것으로 간주돼 총괄원가 이상의 전력요금을 부과받고 있는 것으로 판단했다.

특히, 누진제와 전력요금 인상으로 주택용 전기요금의 평균 판매단가가 1995년 kWh당 91.1원에서 2011년 121.3원으로 33.2% 상승했다.

감사보고서는 1인가구가 2010년 24%에 달해 100kWh 이하 사용자의 94%가 저소득층이 아닌 일반 1인가구로 판명됐는데도 불구하고 한국전력이 1단계 요금 적용가구 기준을 보완하지 않았다며 산업부 장관을 상대로 “수요억제 구간을 개선하고 1단계 요금을 조정하는 등 누진제를 합리적으로 운영하는 방안을 마련하라”고 통보했다.

하지만, 산업부와 한전은 감사원의 권고를 받아들이지 않고 있다.

한전의 전력요금 수입이 산업부에서 낙하산으로 내려온 한전 고위 임원들의 근무에 영향을 미치기 때문으로 의심받고 있다.

전경련, 산업용 원가회수율 109%

전국경제인연합회(전경련)는 가정용 전기요금 누진제 논란 속에 산업용 전기요금이 특혜라는 주장을 반박했다.

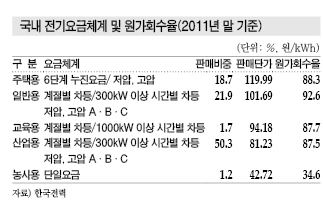

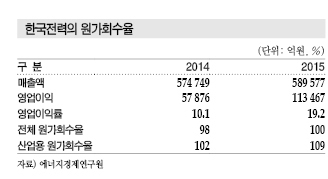

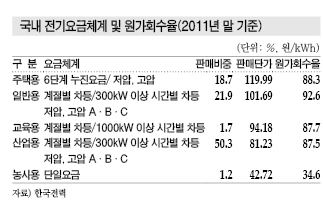

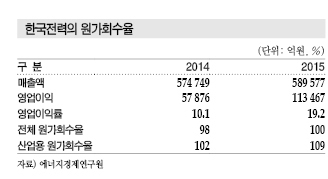

전경련은 산업용 전기의 원가회수율이 2014년 102%, 2015년 109%에 달한다고 주장하고 있다. 원가회수율은 전력 판매액을 원가로 나눈 값으로 100% 이상이면 한전이 전기를 원가보다 높게 공급했다는 의미로 해석된다.

에너지경제연구원에 따르면, 가정용 및 일반용(상업용) 전기요금은 원가회수율이 100% 내외이며 산업용이 가장 높은 것으로 나타났다. 산업용은 도매로 송·배전비와 판매·투자보수비 등이 적게 발생해 소매격인 가정용·일반용에 비해 원가가 kW/h당 22.2원 낮기 때문이다.

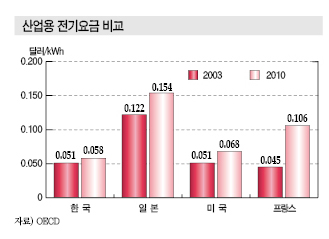

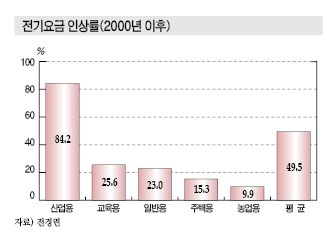

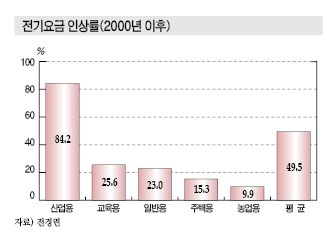

전경련은 2000년 이후 15차례 걸친 전기요금 인상을 통해 전체 전기요금이 평균 49.5% 인상된 가운데 주택용은 15.3%, 일반용은 23.0%, 산업용은 84.2% 올랐다고 주장했다.

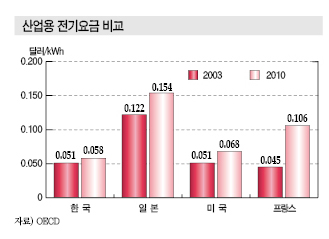

또 미국, 프랑스, 독일, 영국, 일본 등 대다수 선진국들이 산업용 전기요금을 주택용보다 낮게 책정하고 있으나 한국은 산업용 전기요금의 상대가격이 높은 편이라고 주장했다.

가정용 전기요금 대비 산업용 비율은 한국이 86.8%에 달하는 반면 독일 44.4%, 미국 54.5%, 일본 72.0%에 불과한 것으로 파악된다.

따라서 산업용 전기요금에 누진제를 도입해야 한다는 주장에 대해 부가가치를 창출하는 생산에 필수 요소이기 때문에 세계 어느 나라도 산업용 전기요금에 누진제를 적용하는 곳은 없다고 강조했다. ▶ 다음호에 계속

표, 그래프 : <주택용 전기요금 비교><주택용 전기요금 누진제 비교><국내 전기요금체계 및 원가회수율(2011년 말 기준)><산업용 전기요금 비교><한국전력의 원가회수율><전기요금 인상률(2000년 이후)>