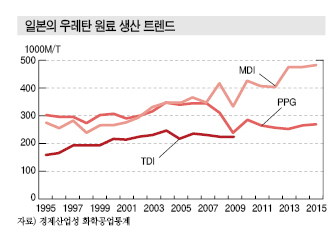

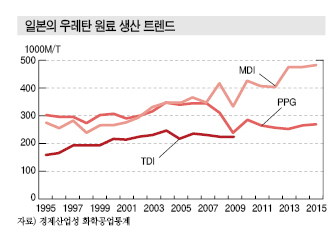

TDI(Toluene Diisocyanate), MDI(Methylene di-para-Phenylene Isocyanate), PPG(Polypropylene Glycol) 등 우레탄(Urethane) 원료는 선진국에서는 GDP(국내총생산) 성장률 이하로 성장세가 둔화됐으나 신흥국 수요가 계속 증가함에 따라 안정성장이 기대되고 있다.

국내기업들은 원료 확보 및 생산능력 확대에 주력하며 볼륨을 중시한 전략을 추진하고 있으며 생산체제 최적화도 도모하고 있다.

우레탄폼, 건축소재 덕에 수요 회복했으나…

우레탄폼은 폴리올(Polyol)과 이소시아네이트(Isocyanate)를 주성분으로 발포시킨 폼으로 부드럽고 복원성이 뛰어난 연질폼과 단단하고 복원성이 없는 경질폼으로 구분된다.

연질폼은 좌석용 쿠션을 비롯한 자동차 관련 분야, 매트리스, 소파로 대표되는 가구·침구 분야에 주로 공급되며 반경질 타입은 자동차의 조작판, 팔걸이 등에 사용되고 있다.

경질폼은 뛰어난 단열성을 활용해 건축소재와 냉장고 등 가전 분야에 주로 공급되고 있다.

MDI를 이소시아네이트로 사용하는 연질폼, 혼합해 사용하는 우레탄폼도 있으나 대략적으로는 TDI를 사용하면 연질폼, MDI를 사용하면 경질폼으로 구분하고 있다.

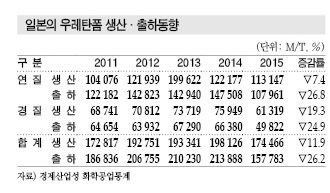

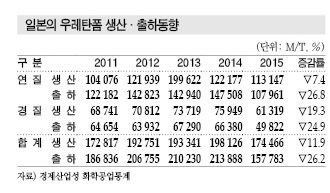

일본은 2015년 우레탄폼 생산량이 17만4466톤으로 전년대비 11.9% 감소했다. 연질폼은 11만3147톤으로 7.4%, 경질폼은 6만1319톤으로 19.3% 줄어들었다.

일본은 생산설비가 중국으로 이전하며 수년 동안 우레탄폼 생산 감소세가 이어지고 있으며 가구·침구, 냉장고 시장 침체가 연질폼과 경질폼 생산량 감소에 영향을 미치고 있다.

출하량 역시 연질폼 26.8%, 경질폼 24.9% 감소했다. 특히, 경질폼 출하량 감소는 소비세 증세가 연기됨에 따라 기대했던 만큼 수요가 늘어나지 않았고 2015년 발각된 공사내역 위조 문제도 영향을 미쳤다.

국내에서도 우레탄폼은 건축소재로 다량 투입되고 있으나 최근 잇달아 발생한 화재사고의 원인으로 지목되면서 규제 강화가 우려되고 있다.

2008년 이천 냉동창고 화재, 2014년 고양 터미널 배관공사 화재에 이어 2016년 9월 김포 주상복합건물 화재까지 우레탄폼이 불에 타며 유독가스를 발생시켜 대형 인명피해를 부른 것으로 나타나고 있다.

국내에서는 우레탄폼 사용에 대한 제한이 거의 없으며 불에 잘 타지 않는 난연성 단열재도 개발됐지만 우레탄폼에 비해 2배 가량 가격이 높아 현장에서는 보편적으로 투입하지 못하고 있다.

이에 따라 정부는 우레탄폼의 방염처리 기준을 미국, 오스트레일리아 수준으로 강화하는 방안을 추진하고 있으며 일부 전문가들은 우레탄폼의 건축소재 사용을 전면금지한 유럽 사례를 참고할 필요가 있다고 지적하고 있다.

금호미쓰이화학, 10만톤 증설로 Wanhua 견제

MDI는 냉장고, 단열재 등 일반 경질폼에 사용되는 PMDI (Polymeric MDI)와 구두 바닥, 스판덱스(Spandex), 합성피혁, 엘라스토머(Elastomer), 도료, 접착제 등에 사용되는 MMDI(Monomeric MDI)로 구분된다.

PMDI는 전체 수요의 약 75%를 차지하고 있다.

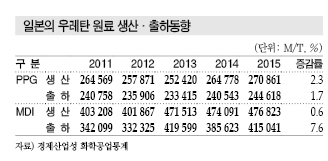

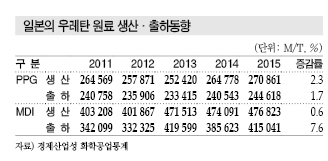

2015년 일본의 MDI 생산량이 47만6823톤으로 0.8%, 출하량은 41만5041톤으로 7.6% 늘어나는 등 건축소재 수요 부진에도 꾸준한 증가세를 나타낸 것으로 파악된다.

일본에서는 Tosoh 40만톤, Sumika Covestro Urethane이 7만톤 생산능력을 갖추고 있으며 Mitsui Chemicals(MCC)은 2016년 4월 6만톤 플랜트를 폐쇄하며 MDI 사업에서 철수했다.

일본 무역통계에 따르면, 2015년 일본의 PMDI 수출량은 22만9754톤으로 5.4% 증가했으며 최대 수출국은 전체의 65.0%를 장악한 중국으로 수출량은 14만9848톤으로 7.0% 늘어난 것으로 파악된다.

2016년 1-5월에는 중국의 시장 성장이 둔화되며 수출량이 16.0% 감소했다.

하지만, 인디아 수출이 43.9%, UAE 86.6%, 베트남 45.1%, 타이완 51.4% 늘어나는 등 대폭 증가세를 나타냄에 따라 전체 수출량은 2.2% 감소하는데 그쳤다.

쿠웨이트, 미국, 방글라데시, 멕시코, 한국 수출도 증가를 지속했다.

중국 수출이 감소한 것은 BASF가 Chongqing에 40만톤 플랜트를 완공하는 등 공급능력이 확대됐기 때문으로 한국산 수입량도 1-8월 3만1621톤으로 37.6% 감소한 것으로 파악된다.

일본의 2015년 PMDI 수입은 3만7559톤으로 3.2% 줄었다.

수입제품의 대부분을 차지하고 있는 중국산이 2만9030톤으로 31.8% 증가했으며 한국산은 6520톤으로 44.4%, 미국산도 1447톤으로 63.3% 감소했다.

2016년 1-5월에는 중국산이 18%, 한국산 1.3%, 미국산은 54.4% 증가했다.

MCC가 플랜트 가동을 중단하며 수입이 늘어난 것으로 파악되며 전체적으로는 14.1% 증가했다.

MMDI는 2015년 수출이 9만3549톤으로 3.1% 증가했으며 전체의 62.0%를 장악한 중국 수출은 5만7784톤으로 9.0% 늘어났다.

수입은 4340톤으로 그다지 많지 않으며 한국산과 중국산이 각각 2953톤, 1215톤으로 대부분을 차지하고 있다.

2016년 1-5월에는 한국산 수입량이 30.3% 급증한 것으로 파악되고 있다.

글로벌 MDI 수요는 2015년 약 600만톤 수준으로 중국이 200만톤을 차지한 것으로 나타났다.

글로벌 전체 성장률은 5.0%, 아시아는 6.0%였으며 아시아 시장 성장의 견인차 역할을 하고 있는 중국은 경기침체 영향으로 3% 성장하는데 그쳤다.

MDI 최대 메이저는 중국 Wanhua Chemical로 Yantai 60만톤, Ningbo 120만톤 플랜트를 가동하고 있으며 헝가리에도 26만톤 플랜트를 보유하고 있어 생산능력이 총 206만톤에 달하는 것으로 파악된다.

Wanhua Chemical이 헝가리에 TDI 25만톤 플랜트도 보유하고 있으며 중국에는 2017년 말 완공을 목표로 Yantai에 30만톤 플랜트를 신규건설하고 있다.

PPG는 Ningbo 12만톤, Yantai 20만톤을 완공하고 2016년 7월부터 출하를 본격화했다.

Wanhua Chemical이 생산하는 MDI는 반응시간이 짧고 불순물이 적어 경쟁기업의 생산제품에 비해 색이 옅고 사용이 용이하다는 평가를 받고 있다.

Wanhua Chemical은 일본에도 저장탱크를 보유하고 있고 있으며 수송체제도 강화하고 있다.

엔화 약세 영향으로 다른기업들이 일본 수출을 줄일 때에도 원료부터 일괄로 대량생산이 가능하다는 점을 활용해 수출을 지속함으로써 신뢰도를 높인 바 있다.

앞으로는 특수 폴리올 개발에 주력해 자동차용을 주축으로 신규용도 개발에 나설 예정이다.

일본기업 중에서는 Tosoh가 2014년 10월 자회사 Nippon Polyurethane과 통합해 새롭게 우레탄 사업본부를 출범시켰다.

연구개발(R&D) 체제를 강화하며 이소시아네이트 특수 유도체 사업을 영위하고 있으며 MDI 단독 판매 뿐만 아니라 촉매기술을 포함한 시스템 사업 확대에도 주력하고 있다.

금호미쓰이화학은 1990년대 후반부터 한국BASF와 국내 MDI 시장을 양분하고 있으며 글로벌 MDI 수요가 지속적으로 증가할 것에 대비해 여수 소재 24만톤 플랜트의 생산능력을 34만톤으로 확대할 예정이다.

증설에는 총 540억원을 투입하며 생산능력 확대로 매출액이 2014년 6325억원에서 2017년 1조원 수준으로 확대될 것으로 기대하고 있다.

앞으로 신규공법을 적용한 고품질·저비용 생산체제를 확립해 경쟁력을 높이고 수요처와의 관계를 강화할 방침이다.

Covestro는 원료를 안정적으로 확보하기 어려워 스페인 Tarragona 소재 MDI 17만톤 플랜트를 2017년 폐쇄할 예정이며 동시에 독일 Brunsbuttel 소재 TDI 16만5000톤 플랜트는 2018년 말까지 MDI용으로 전환해 우레탄 원료 생산체제를 재정비할 계획이다.

폐쇄 및 전환 작업이 모두 완료되면 Covestro의 MDI 생산능력은 40만톤에 달하게 될 예정이다.

한화케미칼, MCNS 가동중단 고대

TDI는 글로벌 수요가 약 200만톤으로 일본은 SKC와 MCC가 합작한 MCNS(Mitsui Chemicals & SKC Polyurethane) 12만톤, Tosoh 2만5000만톤 생산체제를 갖추고 있다.

Sumika Covestro Urethane도 TDI를 생산했으나 2014년부터 일본 생산을 중단하고 중국 시장 확대를 위해 수입에 집중하고 있다.

일본에서는 생산기업 수가 적기 때문에 2009년부터 경제산업성 화학공업통계에서 TDI 통계치를 취급하고 있지 않다.

무역통계에 따르면, 일본의 2015년 TDI 수출은 14만4268톤으로 14.0%, 2016년 1-5월에는 24.4%로 감소한 것으로 파악된다.

메이저인 MCNS가 5월 Kashima 소재 11만7000톤의 가동을 중단한 영향이 컸던 것으로 파악된다.

이에 따라 한화케미칼, OCI, 한국BASF 등은 TDI 수급타이트가 장기화돼 수혜를 입을 것으로 기대되고 있다.

한화케미칼은 MCNS가 Kashima 플랜트를 가동중단함에 따라 15만톤 플랜트를 풀가동해 2016년 2/4분기 흑자전환에 성공한 바 있다.

시장 관계자들은 MCNS가 노후화 문제로 Omuta 소재 12만톤 플랜트도 가동중단할 가능성이 높다고 주장하고 있다.

MCNS 관계자는 “Omuta 소재 플랜트는 2016년 8월 정기보수 후 정상가동을 유지하고 있으며 가동중단은 검토한 적이 없다”고 반박했다.

일본은 80여개에 달하는 다양한 국가에 TDI를 수출하고 있으며 인도네시아가 최대 수출국인 것으로 파악되고 있다.

1-5월에는 중국 수출량이 1만3551톤으로 22.5%, 사우디 7506톤으로 61.7% 증가했음에도 불구하고 인도네시아가 2만2428톤으로 9.4%, 인디아 9551톤으로 31.1%, 브라질 8074톤으로 37.4%, 타이완 7775톤으로 26.6% 줄어드는 등 전체적으로 감소세를 나타냈다.

일본은 TDI를 다량으로 수입하지는 않고 있으며, 특히 중국제품에 대해서는 2014년 12월부터 반덤핑 잠정관세 69.4%를 부과하고 있다.

이에 따라 중국산 수입량은 2014년 3121톤에서 2015년 80톤으로 급감했으며 전체 수입량도 6528톤에서 3827톤으로 41.4% 줄어들었다.

PPG, 국내 생산능력 60만톤 이상으로 확대

PPG는 우레탄폼을 생산할 때 TDI와 MDI 등 이소시아네이트 성분과 조합하는 대표적인 폴리올 성분이다.

일본에서는 Sanyo Chemical, MCNS, Asahi Glass, ADEKA, Sumika Covestro Urethane, Dai-ichi Kogyo Seiyaku, DIC 등이 생산하고 있으며 2015년 생산량은 27만861톤, 출하량은 24만4618톤이었다.

일본은 PPG를 무역통계에서 단독항목으로 취급하지 않기 때문에 수출입 동향 파악이 어려우나 매트리스 등 범용제품에는 비교적 저렴한 수입제품을, 특수제품에는 일본산을 투입하고 있는 것으로 알려졌다.

최근에는 이소시아네이트의 조합을 다양화하며 고부가가치 용도 개발도 추진하고 있다.

MCNS가 인디아 생산을 시작한 피마자유 베이스 바이오폴리올, Covestro가 2016년 독일에 신규건설한 이산화탄소(CO2)를 원료로 사용하는 폴리올 등 친환경제품도 등장하고 있다.

국내에서는 KPX케미칼, 금호석유화학, SKC, 한국BASF 등이 생산하고 있으며 2010-2015년 SKC와 금호석유화학이 증설을 실시함에 따라 생산능력이 42만2000톤에서 63만8000톤으로 확대됐다.

수출은 2011년 26만7416톤, 2012년 32만7594톤, 2013년 36만3143톤, 2014년 37만789톤으로 증가세를 지속했으나 2015년에는 34만3136톤으로 감소했으며 2016년에도 33만578톤으로 줄어들었다. <강윤화 기자: kyh@chemlocus.com>