멜라민폼(Melamine Foam)은 국내 흡음·단열재 시장 진입에 난항을 겪고 있다.

멜라민폼은 열경화성 수지인 멜라민수지(Melamine Resin)를 발포해 거품처럼 부풀린 단단한 스펀지로 원료의 특성 때문에 난연성과 내열성이 우수해 건축 및 운송수단용 단열재로 활용되고 있다.

또 미세한 오픈 셀 구조로 흡음력이 뛰어나 흡음·차음재로도 사용되고 있으며, 스티로폼(EPS: Expandable Polystyrene) 같은 화학수지보다 가볍고 탄성력이 강해 고급소재로 기대되고 있다.

BASF가 1979년 개발해 1984년부터 Basotec 브랜드를 출시한 후 세계시장을 독점해왔으나 동성화학이 2008년부터 정부와 3년 동안 R&D(연구개발)를 진행한 끝에 2011년 11월 국산화에 성공해 2013년 4월부터 Vixum 브랜드로 시장에 뛰어들었다.

다만, 동성화학은 국내시장 성장 가능성을 기대하고 2015년 매출 목표를 500억원으로 설정했으나 실제로는 2015년 40억원, 2016년 52억원에 그쳤고 수출과 내수 비중이 8대2로 내수가 매우 저조한 것으로 파악되고 있다.

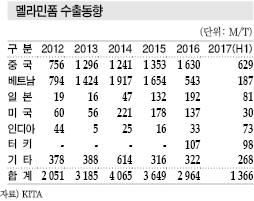

수출은 2012년 2051톤, 2013년 3185톤, 2014년 4065톤, 2015년 3650톤, 2016년 2964톤으로 BASF가 수출하는 2000-2500톤에서 2013년부터 동성화학의 수출 참여로 1000톤 정도 증가했다.

멜라민폼은 기존에 흡음·단열재로 주로 사용되는 글라스울(Glass Wool), 미네랄울(Mineral Wool), 폴리우레탄폼(Polyurethane Foam)보다 경제성이 떨어진다는 단점 때문에 채용이 확대되지 못하고 있다.

벽산과 KCC는 건축용 흡음·단열재로 가격이 비교적 싸고 성능이 좋은 글라스울, 미네랄울을 주력 생산하고 있으며, 현대자동차에게 흡음재를 공급하고 있는 NVH코리아는 자동차용으로 글라스울, PE폼(Polyethylene Foam), PET(Polyethylene Terephtalate) 등을 주로 채용하고 있다.

멜라민폼은 건축용 단열재로 채용되는 EPS, 암면, 셀룰로오스(Cellulose)와 비교해 열전도율이 m·K당 0.033-0.037W로 비슷한 성능을 갖추었으나 50mm 보드당 37.71달러로 EPS 3.14달러, 암면 4.4-7.8달러, 셀룰로오스 10.06달러에 비해 가격이 3-12배 차이가 나는 것으로 파악되고 있다.

흡음·단열재 가격은 원료가격을 기본으로 제조과정에서 구현 에너지를 얼마나 더 소모했는지에 따라 다양하게 책정되고 있다.

내화건축자재협회 관계자는 “멜라민폼은 기존제품과 유사한 성능을 갖추었지만 가격이 높아 채용 사례가 적으며 최근 단열효과와 경제성을 겸비한 준불연단열재 PF(Phenol Foam) 보드가 각광받고 있다”고 밝혔다.

멜라민폼은 시공할 때 어려움도 많아 건설자재 채용에 부정적인 면으로 작용하고 있다.

한국노비콘 관계자는 “멜라민폼 흡음재는 탄성이 크고 수축팽창이 심해 자재를 부착하기 전 석고 면을 매끈히 작업하는 등 시공 난이도가 높고 로스가 많아 경력이 많은 고급인력이 요구된다”고 밝혔다.

멜라민폼은 글로벌 환경규제가 심해짐에 따라 친환경 소재로 주목받고 있으나 사용 후 재활용이 불가능해 폐기물 처리 또한 문제시 되고 있다.

암면, 셀룰러그라스, 셀룰로오스, 아마섬유, 양모, 코르크, 재생면화섬유, 폴리우레탄은 재활용이 가능하고 유기오일을 기초로 하는 소재는 소각을 통해 에너지를 회수할 수도 있다.

멜라민폼은 에너지 절약, 소음방지에 대한 사회적 관심이 높아짐에 따라 삶의 질을 향상시키는 고급소재로 일본, 유럽 등 해외시장에서 이미 주목받고 있어 BASF와 동성화학은 글로벌 시장에 집중하고 있다.

BASF는 2014년 전동차 전문 제작기업 Bombadier가 제작하는 캐나다 몬트리올의 지하철 객차 486대의 차체 천정에, 2015년 6월 Volkswagen이 북미에서 생산하는 자동차 EA888 엔진에 흡음재로 멜라민폼을 적용한 바 있다.

BASF 관계자는 “멜라민폼은 기차나 자동차 등 운송용 고급 흡음·단열재로 사용되는 해외수요가 높아 국내시장 확대 또한 기대하고 있다”고 주장했다.

동성화학은 매출 신장을 위해 2014년 일본 생활용품기업과 수출 계약을 체결하고 2016년 중국국제철도교통전시회에 중국 MY New Energy Technology와 공동 참여하는 등 중국과 일본 수출에 주력하고 있으나 부피 문제로 운송비 부담이 크고, 가격경쟁에서도 밀려 연평균 1000톤 가량 판매에 그치고 있다.

<김유나 기자>