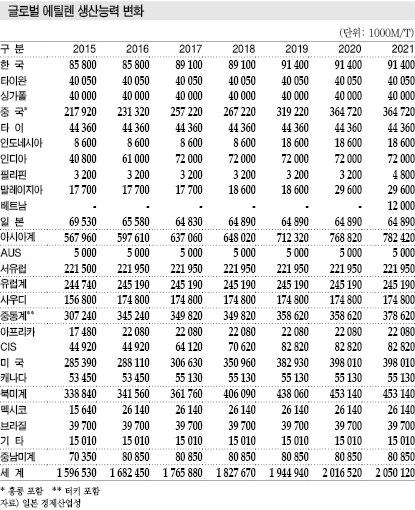

일본 석유화학 시장은 2016-2017년 호황을 맛보았다.

일본 석유화학공업협회는 에틸렌(Ethylene) 크래커 가동률이 2017년 6월 기준 43개월 연속 90% 이상, 16개월 연속 95% 이상을 유지한 것으로 파악하고 있다.

에틸렌 크래커 통폐합으로 경쟁력 강화

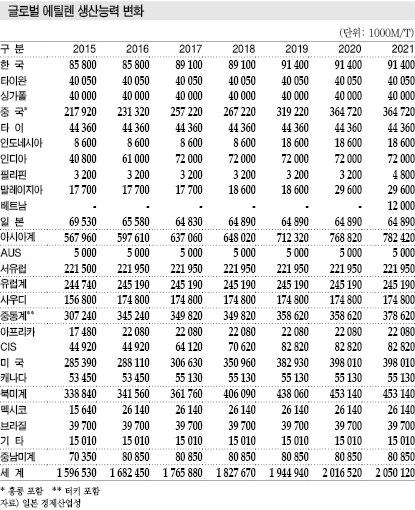

일본은 리먼 브라더스 사태, 셰일(Shale) 혁명 등의 영향으로 경쟁력이 크게 악화됨에 따라 2014년부터 에틸렌 크래커 재편을 단행했다.

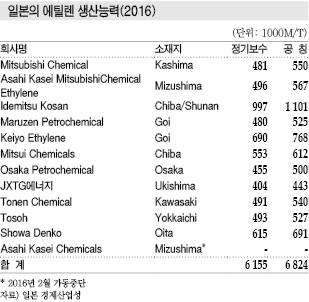

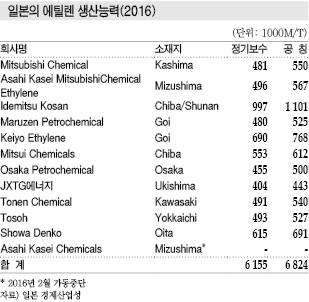

2014년에는 Mitsubishi Chemical, 2015년 Sumitomo Chemical, 2016년 Asahi Kasei Chemicals(AKC)이 각각 크래커 1기씩 가동 중단해 총 생산능력을 약 10% 감축했고 현재는 12기를 가동하고 있다.

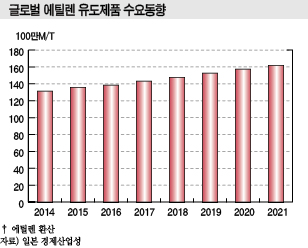

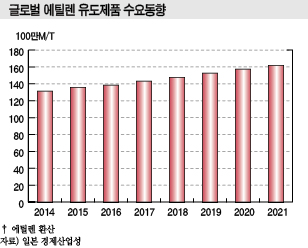

이에 따라 2016년 에틸렌 수급이 균형을 이루기 시작했고 2017년에는 오히려 공급부족으로 전환됐으며 PE(Polyethylene) 등 유도제품 수요도 신장해 크래커 가동률이 높은 수준을 유지했다.

엔고 현상에 따라 수입제품 유입이 확대됐으나 해외에서 설비 트러블이 잇따른 영향으로 아시아 수급이 타이트해짐과 동시에 현물가격이 올라 수출이 증가했다.

일본은 에틸렌 수요가 2년 연속 마이너스 신장했으나 감소폭이 축소돼 시장 환경이 개선되고 있고, 2017년부터는 환율이 엔저로 전환됨에 따라 수입제품을 일본산으로 대체하는 움직임까지 나타나고 있다.

원료 나프타(Naphtha) 가격 하락도 호재로 작용했다.

에틸렌 현물가격(CFR FNE Asia)과 나프타(CFR Japan)의 스프레드는 2014년부터 톤당 약 600달러로 높은 수준을 유지하고 있다.

일본산 나프타 가격은 2015년 kl당 4만6000엔에서 2016년 3만2800엔으로 하락했으며, 2014년 중반부터 원유 및 나프타 가격이 절반 이하로 폭락함에 따라 에틸렌 제조코스트가 크게 떨어져 수익성이 크게 개선됐다.

일본 석유화학기업들은 미국산 셰일 베이스 석유화학제품 유입이 본격화될 것에 대비해 고기능성 차별제품 개발을 적극화하고 있으며, 에탄(Ethane) 크래커에서 생산되지 않는 프로필렌(Propylene), 부타디엔(Butadiene), 벤젠(Benzene) 기술 개발에 힘을 기울이고 있다.

올레핀, 한국산 수입 확대로 전환

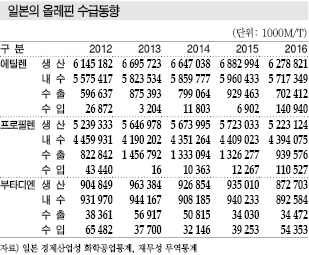

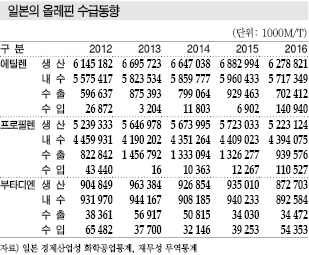

일본은 2016년 에틸렌 생산량이 628만톤으로 전년대비 8.8% 감소했다. 생산능력을 49만3000톤 감축했기 때문이다.

내수를 우선시함에 따라 수출도 70만2000톤으로 24.4% 급감했다. 한국이 40.2%, 중국이 16.8%, 타이완이 35.8% 줄었다.

반면, 수입은 6만9000톤에서 14만톤으로 폭증했다.

특히, 한국산이 4600톤에서 10만톤으로 늘어 대부분을 차지했고 타이완산도 2300톤에서 3만5000톤으로 증가했다.

에틸렌 생산이 감소한 가운데 유도제품 수요가 호조를 보였기 때문으로 판단된다.

2017년에는 엔저가 영향을 미쳐 유도제품 수출이 증가함에 따라 크래커 가동률이 풀가동 수준에 이르러 부족물량을 수입으로 커버할 수밖에 없었다.

프로필렌도 에틸렌과 마찬가지로 생산량이 522만톤으로 8.7%, 수출이 94만톤으로 29.2% 감소했고 부족물량을 수입제품으로 커버해 수입량은 1만2000톤에서 11만톤으로 폭증했다.

수입은 한국산이 주류를 이루고 있다.

다만, 프로필렌은 수송이 에틸렌보다 크게 유리하기 때문에 PDH(Propane Dehydrogenation) 플랜트 신증설이 잇따르고 있는 미국산 유입이 증가하고 있다.

2016년 유입량은 100톤대에 그쳤으나 장기적으로 증가할 가능성이 높아지고 있으며 중국에서도 PDH 프로젝트가 진행되고 있어 주목되고 있다.

부타디엔 생산도 감소세로 전환돼 87만톤으로 6.7% 줄었다.

2016년 2월 AKC의 Mizushima 크래커가 가동 중단하고 7월 Asahi Kasei Mitsubishi Chemical Ethylene의 Mizushima 크래커에서 트러블이 발생했기 때문이다. JXTG에너지의 Kawasaki 공장이 정기보수를 실시한 것도 영향을 미쳤다.

이에 따라 합성고무 생산기업들은 한국산, 타이완산 중심으로 부타디엔 수입을 확대해 총수입량이 5만4000톤으로 38.5% 급증했다.

벤젠 등 아로마틱(Aromatics) 수요는 1275만톤으로 1% 감소했다.

내수는 벤젠이 부진해 926만톤으로 2% 줄었으나 수출은 벤젠을 중심으로 확대돼 348만톤으로 3% 증가했다.

벤젠은 AKC의 SM(Styrene Monomer) 플랜트 가동 중단으로 내수가 감소했으나 수출은 중국이 2.3배 폭증하는 등 88만톤으로 44% 증가했다.

자일렌(Xylene)은 P-X(Para-Xylene) 생산을 대폭 확대한 영향으로 수요가 증가했다.

P-X는 폴리에스터(Polyester) 섬유를 중심으로 중국 및 인디아 수요가 안정적으로 신장해 수출이 증가하고 있다.

부타디엔, 2018년 이후 공급부족 가능성…

아시아 부타디엔 시장은 2014-2015년 스팀 크래커 증설에 따라 공급과잉이 발생했고 2017년에는 공급과잉이 심화된 것으로 나타났다.

2016년에는 중국이 타이어용 합성고무 및 천연고무 소비를 확대해 상대적으로 강세를 나타냈으나 2017년에는 2-3월을 제외하고는 대체로 약세를 나타냈다.

중국은 2016년 신차 보조금 중단 이전 발생한 가수요, 과적재 수송 규제 강화에 따른 트럭 판매 증가의 영향으로 타이어 수요가 증가했다.

부타디엔 가격은 2016년 상반기에 톤당 1000달러 수준을 유지했고 이후 공급과잉 조짐이 뚜렷했으나 갑자기 트러블이 발생함에 따라 상승세를 나타냈다. 중국 합성고무 생산기업들이 타이어 수요 신장에 따른 부타디엔 가격 상승을 예측해 대량 구매한 것도 영향을 미친 것으로 판단된다.

2017년에는 합성고무와 타이어가 과잉생산에 따른 재고조정을 실시함으로써 약세가 불가피했다.

1-3월에는 일부 설비의 트러블 등으로 수급이 타이트해져 2월 3000달러까지 폭등했으나 천연고무 공급과잉에 합성고무 수요침체가 겹치면서 부타디엔 수급타이트가 해소됨으로써 하락세로 전환됐고 공급과잉이 확대됨에 따라 10월 1000달러마저 무너졌다.

2018년 이후에는 부타디엔 수급이 다시 타이트해질 것으로 예상되고 있다.

합성고무를 중심으로 수요가 신장하는 반면 공급은 확대폭이 한정적이기 때문이다.

스팀 크래커의 에틸렌 생산량 100을 기준으로 부타디엔 생산은 아시아 15%, 미국 4-5%에 불과한 것으로 추정되고 있다.

이에 따라 목적생산 프로세스를 채용하는 부타디엔 생산기업이 등장하지 않는 한 글로벌 공급부족이 확실시되고 있다.

부타디엔 목적생산 프로세스는 코스트가 1500-2000달러 수준으로 현물가격이 2000-2500달러로 상승해야 비즈니스가 성립될 것으로 평가되고 있다. ▶ 다음호에 계속