일본 석유화학산업은 개화 이후 60년을 맞이했으나 다양한 과제에 직면하고 있다.

일본은 1958년 Mitsui Chemicals이 Yamaguchi에 최초로 석유화학 컴플렉스를 건설하고 Sumitomo Chemical 역시 1958년 Ehime에서 석유화학 사업을 시작함으로써 석유화학산업의 기틀을 마련했다.

에틸렌(Ethylene) 크래커 2기는 이미 폐쇄됐으나 이후 전국 각지에 다양한 생산설비가 구축됨에 따라 석유화학산업이 빠르게 성장했다.

특히, 2016-2017년에는 초유의 호황을 누린 것으로 알려졌다.

일본은 에틸렌 크래커 가동률이 2013년 12월 이후 90% 이상을 유지하고 있으며 최근 2년 동안에는 풀가동 기준이 되는 95%를 상회하고 있다.

저유가, 엔화 약세 등으로 경쟁력이 상대적으로 향상된 가운데 폴리올레핀(Polyolefin) 수입이 감소하고 자체 생산을 확대했기 때문으로 판단된다.

2017년에는 석유화학제품 가격이 높은 수준을 나타낸 가운데 세계경제 회복으로 수요가 꾸준히 신장함에 따라 호황을 누릴 수밖에 없었다.

폴리올레핀 뿐만 아니라 MMA(Methyl Methacrylate), AN(Acrylonitrile), MDI(Methylene di-para-Phenylene Isocyanate), TDI(Toluene Diisocyanate), 합성고무, CA(Chlor-Alkali) 등 다양한 범용화학제품군에서 거래가격이 일제히 상승했기 때문이다.

수요가 전반적으로 신장한 가운데 유럽 및 미국의 설비 트러블, 중국의 환경규제 강화, 미국을 강타한 대형 허리케인 피해까지 겹치며 수급이 급격히 타이트해졌다.

이에 따라 일본 화학기업들은 2018년 3월 결산에서 고수익을 기록할 것으로 예상되고 있다.

최근 적극적으로 육성하고 있는 자동차소재, 전자소재, 농약 및 헬스케어 등 스페셜티 분야도 꾸준히 수익을 올리고 있다.

스페셜티 사업은 자동차가 전기자동차(EV)로 방향을 트는 일대 변혁기에 돌입했고 IoT(Internet of Things), 인공지능(AI) 활용제품 및 서비스가 확대되고 있을 뿐만 아니라 OLED(Organic Light Emitting Diode) 시장의 성장 등으로 혁신이 일어나고 있다.

앞으로도 스페셜티 사업의 성장세가 당분간 이어질 것으로 예상된다.

석유화학은 스페셜티를 지탱하는 기반사업으로 함께 호조를 누릴 것으로 판단되고 있다.

일본은 2014-2016년 에틸렌 크래커 3기를 가동중단하고 유도제품 생산능력도 축소하며 내수에 적절한 수준으로 생산체제를 대폭 개편한 바 있다.

수익성이 낮은 기초화학제품에 대한 구조개혁을 단행함으로써 호황을 누릴 수 있었던 것으로 평가하고 있다.

다만, 2018년에는 역풍을 맞이할 가능성도 제기되고 있다.

미국이 셰일(Shale) 베이스 에틸렌 생산능력을 확대하고 있기 때문이다.

미국산 에탄(Ethane)은 가격이 100만BTU당 3-4달러로 중동에 이어 높은 경쟁력을 자랑하고 있다.

NCC(Naphtha Cracking Center)는 국제유가가 배럴당 40달러 정도를 유지한다면 일정수준 경쟁력을 확보할 수 있으나 최근 OPEC(석유수출국기구)의 감산체제 등으로 국제유가가 60-70달러로 상승하면서 에탄에 비해 경쟁력이 밀리고 있다.

미국에서는 2017년 Dow Chemical이 ECC(Ethane Cracking Center)를 상업 가동했을 뿐만 아니라 2018년 중반까지 Chevron Phillips, ExxonMobil 등도 신규 ECC를 가동할 계획이다.

에틸렌은 대부분 PE(Polyethylene) 생산에 투입하며 중남미, 유럽, 중국 수출을 확대할 계획이다.

글로벌 석유화학 시장은 아시아산이 주류를 이루고 있던 에틸렌-폴리올레핀 공급체인에 미국산이 합류함으로써 수급밸런스가 무너지고 경쟁이 격화될 가능성이 제기되고 있다.

다만, 일본의 정기보수가 타격을 방어할 것이라는 의견도 등장하고 있다.

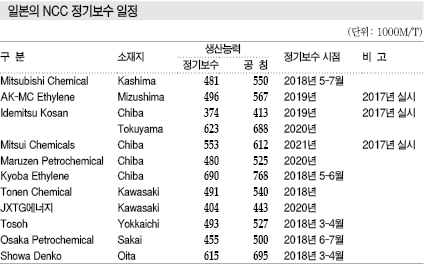

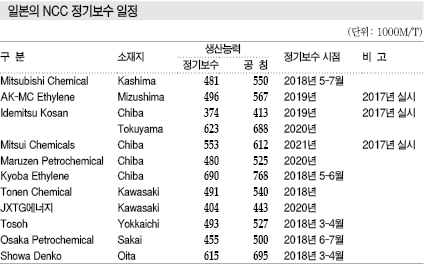

일본은 2018년 총 6기의 에틸렌 크래커를 정기보수하며 에틸렌 생산능력이 약 647만톤으로 전년대비 3% 줄어들 것으로 예상되고 있다.

정기보수 간격을 2년에서 4년으로 연장함에 따라 1회 보수에 걸리는 기간이 1개월 반 이상으로 늘어난 곳도 많아 생산량이 더 줄어들 가능성도 제기되고 있다.

<강윤화 선임기자>