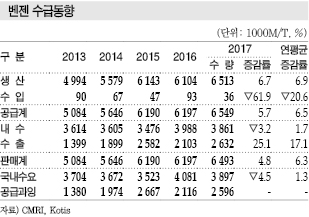

글로벌 벤젠(Benzene) 수요는 2017년 약 4700만톤으로 전년대비 2-3% 증가한 것으로 추정된다.

상반기에는 유도제품 가운데 55%로 가장 높은 비중을 차지하고 있는 SM(Styrene Monomer) 수요가 중국을 중심으로 호조를 보여 안정적으로 신장했으나 정기보수 및 트러블의 영향으로 공급이 줄어들어 수급이 타이트했다.

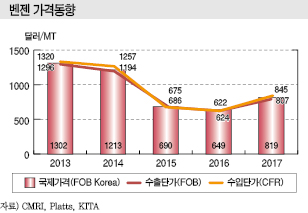

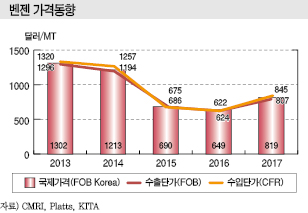

벤젠 시세는 2017년 초 톤당 1000달러 이상으로 급등했으며 이후에도 700-800달러대로 강세를 유지함으로써 나프타(Naphtha)와의 스프레드가 300-350달러로 크게 벌어졌다.

하반기에는 수급타이트가 완화됐으나 스프레드가 250-300달러를 유지해 2017년 내내 양호한 수익성을 나타냈다.

국내수요 390만톤 수준에서 정체

국내 벤젠 수요는 390만톤으로 최근 5년간 연평균 1.3% 신장에 그쳐 400만톤을 넘어서지 못하고 있다.

벤젠의 핵심 다운스트림인 SM 생산량이 2017년 기준 290만톤으로 10년 전인 2007년 수준에 머물러 있고 사이클로헥산(Cyclohexane), LAB(Linear Alkylbenzene) 등 대부분 수요처가 정체양상을 보이고 있기 때문이다.

다만, 페놀(Phenol)은 LG화학과 금호P&B화학의 증설 경쟁에 힘입어 수요비중이 2007년 12%에서 2017년 26%로 대폭 확대됐다.

벤젠 수요의 50% 수준을 차지하고 있는 SM은 생산량의 40% 이상을 수출하고 있으며 중국수출 의존도가 90%를 넘고 있으나 최근 중국 정부가 미국, 타이완산은 물론 한국산에 반덤핑관세를 부과함에 따라 SM 수출이 크게 위축될 수밖에 없어 2018년에는 벤젠 시장이 더욱 불투명해지고 있다.

수출, 중국-미국 틈바구니에서 “눈치싸움”

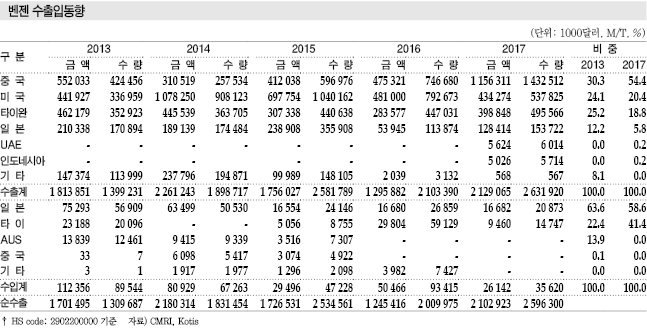

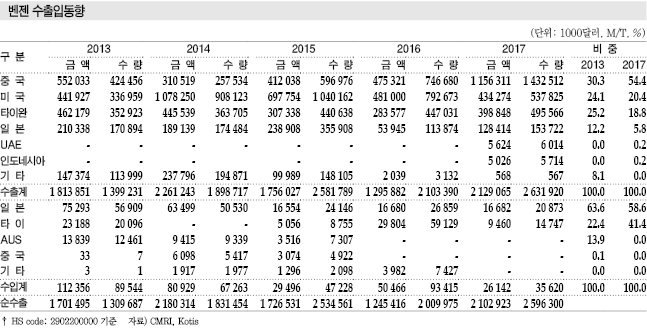

벤젠 수출은 2017년 263만톤으로 최근 5년간 연평균 17.1% 신장했다. 중국의 수입이 폭발적으로 증가한 것을 비롯해 미국과 타이완의 수입증가도 영향을 미쳤다.

특히, 중국의 벤젠 수입량은 2016년부터 크게 늘어나기 시작해 75만톤에 달했으며 2017년에는 143만톤으로 2016년의 2배에 가까웠다. 2014년에는 수입량이 30만톤에도 미치지 못했다.

중국이 벤젠 신증설을 단행했음에도 불구하고 가동률이 높지 않은 반면 SM, 페놀 등 벤젠 유도제품 생산이 빠르게 증가하고 있기 때문이다.

중국은 SM 생산능력이 800만톤에 달하고 있음에도 불구하고 환경규제 강화 및 기계적 트러블 등으로 가동률이 70%대 전후에 그쳐 수입 의존도가 높았으나 2016년 가을 미국에서 트러블이 발생하면서 중국 SM 플랜트들의 가동률이 높아진 것이 벤젠 수입증가를 견인한 것으로 판단되고 있다.

벤젠 수출은 SK종합화학과 S-Oil이 주도하고 있다.

2014년과 2015년에는 중국의 수입이 줄어들어 미국으로 100만톤 전후를 수출했으나 이후 점차 줄어들어 2017년에는 54만톤 수준으로 감소했다.

아시아 가격결정권 유지 어려워…

국내기업들은 대량 수출을 바탕으로 아시아 벤젠 거래가격을 주도하고 있다.

중국이 한국산을 중심으로 수입을 확대하고 있기 때문이다. 특히, 2016년에는 아시아 계약가격(ACP)이 미국 계약가격(USCP)보다 높아져 중국이 수입을 크게 늘린 것으로 나타났다.

벤젠 수출단가는 주요 수출국가인 중국과 미국에 대한 전략에 상당한 차이가 있어 미국수출에 주력한 2014년과 2015년에는 중국 수출단가가 미국 수출단가보다 높아 2014년 톤당 1206달러, 2015년 690달러로 약 20달러 차이를 나타냈다.

반면, 중국 수출에 박차를 가한 2017년에는 중국 수출단가가 807달러로 미국과 비슷했다.

아시아 벤젠 시장은 베트남의 Nghi Son Refinery & Petrochemical이 P-X(Para-Xylene) 및 벤젠 플랜트를 상업 가동하고 2018년 하반기에 사우디 PetroRabigh도 신규 플랜트 가동을 앞두고 있어 국내기업들이 언제까지 가격결정권을 유지할 수 있을지 의문시되고 있다.

수요 4500만톤에 신증설 80만톤 불과

벤젠은 아시아 수급타이트가 당분간 이어질 것으로 예상되고 있다.

SM을 비롯한 유도제품 수요가 꾸준히 신장하고 있을 뿐만 아니라 벤젠 자체 수요도 2018년 2-3% 늘어날 것으로 예측되기 때문이다.

2018년 아시아 및 중동을 포함해 신증설이 80만톤에 그치는 반면 유도제품은 Qingdao Soda가 SM 50만톤을 상업화하는데 이어 페놀, MDI(Methylene di-para-Phenylene Isocyanate)도 신증설이 활발히 진행됨에 따라 신규수요가 벤젠 환산 100만톤에 달할 것으로 판단되고 있다.

아시아 벤젠 가격은 2016년 말 미국에서 SM 설비 트러블이 발생한 영향으로 급등하기 시작해 2017년 1월 톤당 1000달러를 넘어섰으며 수요 신장에 8월 미국 허리케인 여파까지 겹치며 상승세를 계속했다.

벤젠은 2016년 말부터 2017년 초까지 한국, 인디아 등에서 생산능력 90만톤이 추가돼 공급과잉이 야기됨에 따라 나프타와의 스프레드가 대폭 축소되고 수익성이 악화될 것으로 예상됐으나 아시아 시세가 연초부터 900달러 이상을 유지함으로써 나프타와의 스프레드가 300달러를 유지해 2016년에 비해 수익성이 양호했던 것으로 파악된다.

2018년에는 베트남 25만톤, 사우디 40만톤, 인디아 12만톤 등 77만톤의 신증설 계획이 진행되고 있으나 유도제품은 이미 가동을 시작한 프로젝트까지 포함해 중국에서만 SM 50만톤, MDI 24만톤, 사우디는 페놀 25만톤, 인디아도 페놀 20만톤 등을 신규 가동할 계획이어서 수급타이트 양상이 이어질 것으로 예상되고 있다.

벤젠은 글로벌 수요가 4500만톤 이상으로 연평균 2-3%, 매년 100만톤 이상 신장하고 있다.

2018년 신증설물량 역시 수요 신장으로 그대로 소화돼 수급타이트를 해소하지는 못할 것으로 판단된다.

특히, 중국이 유도제품 생산을 확대하며 수급타이트에 탄력을 불어넣고 있다.

중국은 2017년 허리케인 영향으로 미국산 공급 차질이 빚어졌음에도 불구하고 유도제품 생산을 확대함으로써 벤젠 수입량이 2016년 155만톤에서 2017년 250만3100톤으로 급증했다. 2014년에는 60만1400톤에 불과했다.

중국, 수급타이트 확대로 Teapot 가세

중국은 벤젠 수요가 SM, 페놀 등 유도제품용을 중심으로 연평균 6-7% 신장하고 있으며 2017년 약 1300만톤에 달한 것으로 추정되고 있다.

중국시장은 유도제품 신증설의 영향으로 수요가 계속 증가하고 있으나 공급능력이 따라가지 못해 부족물량을 수입으로 커버함으로써 수급타이트를 유발하고 있다.

2017년 수입량은 한국산을 중심으로 250만톤에 달했고, 특히 2017년에는 CPL(Caprolactam) 수요가 신장함에 따라 CPL 생산기업들이 수입증가를 주도한 것으로 파악된다.

최근에는 벤젠 마진이 상승함에 따라 찻주전자 정유공장(Teapot Refinery)이 리포머를 증설해 벤젠을 생산한 후 외부에 판매하는 움직임을 확대하고 있다.

찻주전자 정유공장은 중국의 소규모 민간 정유시설을 지칭하는 말로, 2017년 리포머 처리능력을 약 15만배럴 확대해 벤젠 30만-40만톤을 생산한 것으로 추정되고 있다.

석탄코크스 베이스 벤젠 생산량은 2016년과 2017년 비슷한 수준을 나타냈으나 2018년에는 소폭 줄어들 것으로 예상되고 있다.

중국은 환경규제가 강화됨에 따라 석탄 사용이 제한되고 있어 코크스 생산량이 감소하고 있다.

석탄코크스 베이스 벤젠은 생산능력이 약 700만톤에 달하나 최근 생산량은 약 350만톤에 그치고 있으며 앞으로는 환경규제의 영향으로 플랜트 가동률이 10% 가량 낮아질 것으로 예상되고 있다.

또 내륙에 위치하는 플랜트가 많아 물류 제약으로 벤젠을 수입해 부족물량을 충족시키기 어려울 것으로 판단된다.

▶ 다음호에 계속