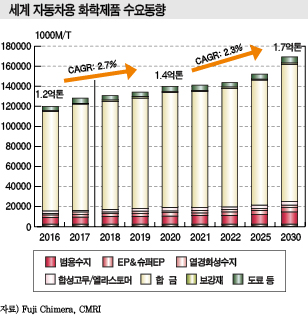

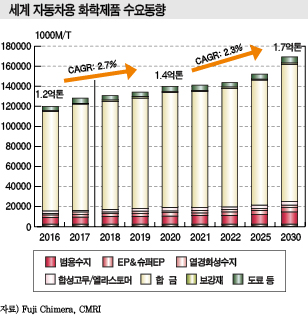

화학소재, 2030년까지 연평균 2.3% 증가

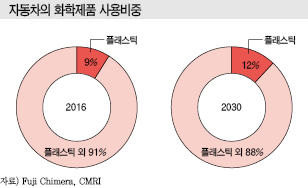

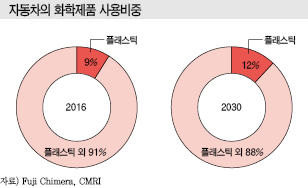

글로벌 자동차용 화학제품 수요는 2016년 1억4000만톤에 달했으나 플래스틱은 9%에 불과한 것으로 나타나고 있다.

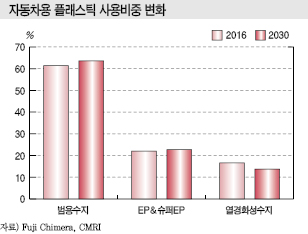

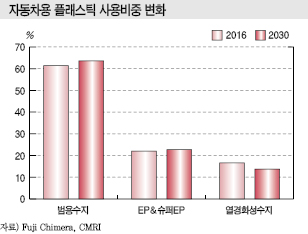

플래스틱은 범용수지, EP(Engineering Plastic) 및 슈퍼EP, 열경화성수지가 투입되고 있으며 범용수지가 61.4%로 가장 많고 EP 및 슈퍼EP가 22.0%로 뒤를 잇고 있다. 강성이 좋아 차체 적용이 가능하지만 재활용이 되지 않는 열경화성수지도 16.6%에 달하고 있다.

범용수지는 자동차의 동력원이 전기로 바뀌어 전기자동차(xEV) 중심으로 재편돼도 내외장재를 중심으로 채용할 수밖에 없어 PP(Polypropylene)를 중심으로 2030년까지 연평균 3% 증가함으로써 2016년 722만톤에서 2025년 1000만톤을 넘어설 것으로 예상된다.

자동차용 EP 및 슈퍼EP 수요는 258만톤으로 2030년에도 투입비중이 23%에 머물 것으로 예측되고 있다.

EP 및 슈퍼EP는 언더후드 부품 변화에 따라 엔진룸 주변에 사용되는 PA(Polyamide) 6/66 등 범용 EP 수요가 정체 또는 감소하는 반면 고내열 PA, 절연성이 뛰어난 PBT(Poly-buthylene Terephthalate)/PPS(Polyphenylene Sulfide)를 중심으로 수요가 늘어날 것으로 기대되고 있다.

국내시장은 PA6/66 컴파운드 수요 10만톤 중 3만5000톤 정도가 자동차 엔진룸에 투입되고 있다

PA66는 CHC(Cyclinder Head Cover), 라디에이터 탱크(Radiator Tank), F&S(Fan&Shroud) 등 엔진, 연료계의 대물부품에 채용됨으로서 자동차용 수요 중 35%가 엔진룸에 집중돼 있다.

국내 컴파운드 가공기업들은 xEV 전환에 대비해 내열PA, PA11/12 등 PA 그레이드 확대를 위한 연구개발에 집중할 필요성이 제기되고 있다.

자동차용 합성고무 및 엘라스토머(Elastomer)는 2030년까지 수요가 연평균 2.1% 증가하고 복합소재에 채용될 유리섬유, 탄소섬유 등 보강재는 2.9% 신장할 것으로 예상되고 있다.

다만, 알루미늄 합금 등은 플래스틱과 하이브리드제품이 집중 개발됨에 따라 수요증가율이 연평균 1.5%에 머물 것으로 예상된다.

내연기관 두뇌·몸체 진화에 xEV는 “심장” 교체

글로벌 xEV 수요 증가는 언더후드 소재의 전환을 견인하고 운전자의 편의성, 안전성을 높이는 노력은 전장, 내외장재, 새시의 개발 트렌드를 좌우하고 있다.

화학소재 생산기업들은 xEV 전환과 함께 기존 소재가 경쟁소재로 빠르게 대체될 것으로 생각했지만 실제 xEV 전환에도 불구하고 직접적으로 바뀌는 부분은 자동차의 심장인 언더후드에 국한된 것으로 나타나고 있다.

언더후드는 동력원이 변화함에 따라 소재도 급변하고 있다.

내연기관 자동차는 액체연료(휘발유·경유)가 엔진을 가동해야 하기 때문에 운반 및 전달을 담당할 연료계, 가열된 에너지를 밖으로 배출할 냉각계 등이 필요했고 후드로 덮인 공간에서 액체 화학연료를 운반해야 하기 때문에 내화학성, 내열성이 높은 소재를 선호했다.

그러나 xEV는 전기를 동력원으로 하기 때문에 운반 및 전달에 구동모터가 필요하고 전력변환을 위한 인버터·컨버터, 전기를 보관한 전지가 필요한 것으로 나타나고 있다.

특히, 내연기관 자동차는 움직이는 동력을 만들기 위해 PA6/66, PP 등으로 제조된 AIM, 연료탱크, 필러넥(Filler Neck) 등이 필요했지만, xEV는 구동모터부품인 IPM 하우징, 모터앤드 캡, 모터용 브러시홀더 등 절연되면서 경박단소한 부품이 필요해짐에 따라 PPS, 내열 PA 등 슈퍼EP 수요가 증가하고 있다.

전장부품은 xEV 전환에 따라 증가한 것이 아니라 자동차의 안전성, 편의성을 높이기 위해 다양한 장치가 필요해지면서 투입량이 증가한 것으로 판단되고 있다.

예를 들어 주차할 때 과거에는 운전자가 직접 운행하던 것을 현재는 주차 뒷공간을 디스플레이를 통해 볼 수 있게 함으로써 운전자가 고개를 돌리지 않아도 되도록 전장부품을 설계하고, 미래에는 자동차 주변지역을 점검해 주차가능 공간을 확인한 후 전면과 후면에 센서를 달아 적합한 위치에 주차하고 운전자의 모바일기기를 통해 모든 과정을 컨트롤을 할 수 있는 기술이 채용될 전망이다.

전장부품 사용량 증가는 xEV, 내연기관 자동차와 상관없이 운전자의 편의성을 높이기 위해 더 많은 센서, 커넥터 등 전장부품을 설계 및 탑재하기 때문으로 파악된다.

내·외장부품, 경량화·고급화에 감성품질까지…

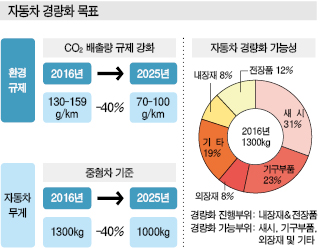

자동차 내·외장부품은 경량화를 목적으로 가장 먼저 플래스틱 소재로 전환됐으나 앞으로는 감성품질을 개선하는 소재를 사용할 것으로 예상된다.

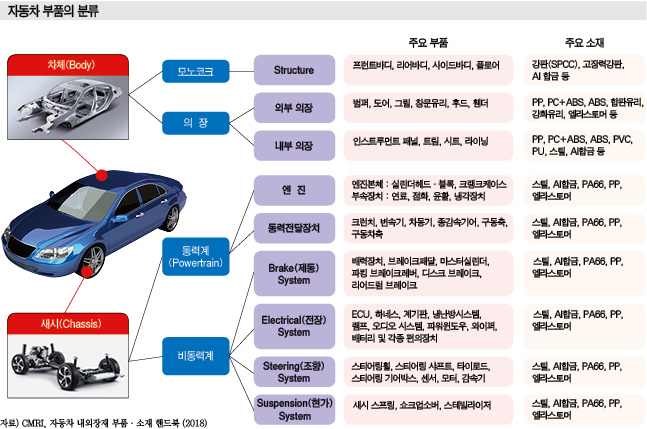

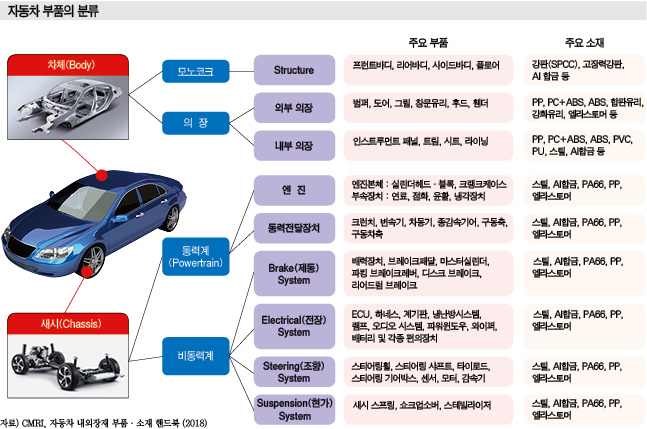

자동차는 새시와 바디로 구분되며 바디는 모노코크로 불리는 차체 골격(BIW: Body in White)과 내부, 외부 의장으로 분류된다. BIW는 자동차의 골격으로 1000kg이 넘는 부품을 담는 프런트바디, 리어바디, 사이드바디, 플로어 모듈로 이루어지며 강판과 고장력강판, 알루미늄 합금 등 철금속류가 주로 사용되고 있다.

외부의장은 자동차의 익스테리어에 해당하는 부분으로 범퍼, 도어, 그릴, 창문유리, 후드, 휀더 모듈로 구성되며 플래스틱, 비철금속 등을 채용하고 있다.

내부의장은 인테리어로 인스트루먼트 패널, 트림, 시트, 라이닝 모듈로 구성되며 외부의장과 같이 플래스틱, 비철금속 등을 주로 사용하고 있다.

의장에 사용되는 내·외장재 중 내장재는 플래스틱이 가장 많이 사용되고 있다. 내장재는 사람의 손이 닿는 부품으로 가볍고 사고 때 파손이 심하지 않아야 하는 기계적 물성과 운전자의 취향 반영, TVOCs(총 휘발성 유기화합물) 냄새 저감 등 감성적 물성을 동시에 충족시키도록 설계하고 있다.

덕양산업에 따르면, 내장재는 운전자 전면에 위치한 인스트루먼트 패널 부분의 소재 기술이 변화하고 있다. 계기판, 내비게이션 등 운전정보를 제공하는 단순기능을 넘어 고급화, 내구성 향상 등 플래스틱 후가공 기술 개발이 활발하고, 디스플레이는 대화면 와이드 디지털 클러스터나 무빙 구조를 갖춘 고급제품이 선보이고 있으며, 크래시패드, 가니시 등 표면은 리얼스티치, 천연가죽 원단, 리얼우드 등으로 고급화되고 있다.

아울러 센터페시아는 플래스틱의 표면에 메탈릭 도장을 더함으로써 단순 플래스틱 컬러제품이 아닌 프리미엄제품을 채용하고 있다.

여기에 충돌안전, NVHs 저감, 내구성 등 안전성을 높이는 부품과 소재 개발도 진행되고 있다.

특히, 진동은 느껴지되 불쾌하지 않은 진동을 구현하기 위해 PU(Polyurethane), PET(Polyethylene Terephthalate) 펠트 소재 개발과 창문 밖의 햇빛에 노출될 때 발생할 수 있는 열화를 막아주는 내구재에 대한 요구가 강화되고 있다.

최근 유럽 OEM들은 내구품질지수를 의미하는 VDS(Vehicle Dependability Study)를 높임으로써 아시아 등 역외에서 생산된 부품이 진입할 수 없도록 일종의 장벽을 세우고 있다.

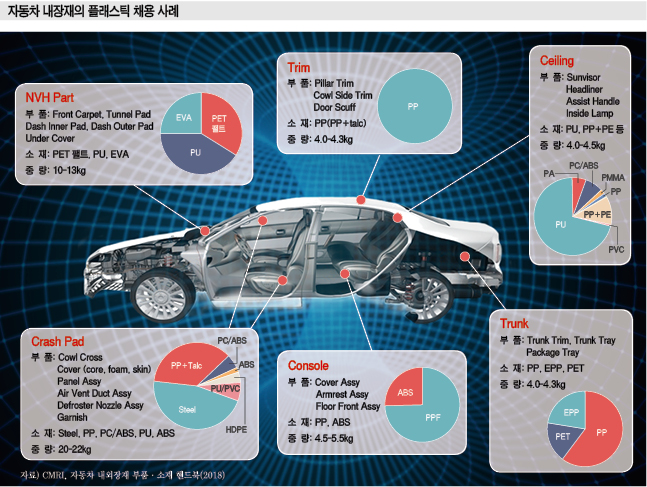

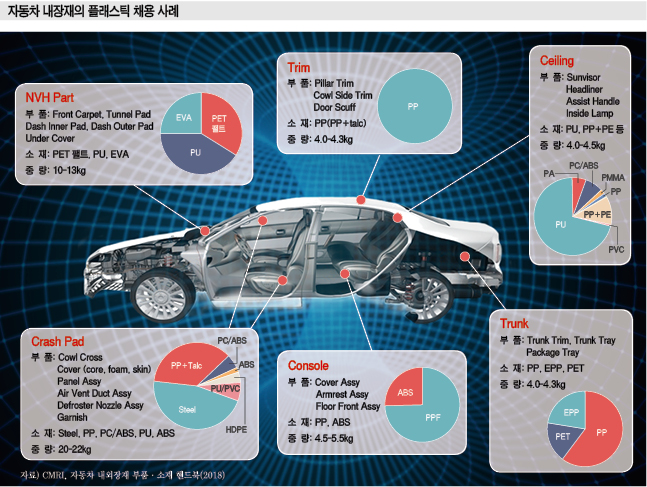

내장재, 중형 기준으로 플래스틱 50kg 투입

자동차의 플래스틱 사용량은 대표적 내장재인 NVHs 저감 부품, 트림(Trim), 셀링(Ceiling), 크래시패드(Crash Pad), 콘솔(Console), 트렁크(Trunk) 6대 부품을 기준으로 중형 기준 대당 50kg 정도가 투입되고 있다.

화학경제연구원(CMRI)이 2018년 11월 발간한 자동차 내외장재 부품·소재 핸드북에 따르면, 중형 자동차 내장재에 채용되는 플래스틱은 PP가 20kg으로 가장 많았고 PU가 8kg으로 뒤를 이었다.

PP는 탈크(Talc)를 충진한 컴파운드가 주로 사용되고 있고, 특히 트림과 크래시패드 등 대물부품을 중심으로 채용하고 있다. 트림은 필러(Pilar), 콜사이드트림(Cowl Side Trim), 도어스쿠프(Door Scuff) 등에 적용되고 있고 대당 투입량은 4kg 내외로 파악되고 있다.

이밖에 콘솔의 하우징과 트렁크의 트림 등 강성, 치수안정성을 요구하는 부품에는 코스트가 낮고 성형성이 높은 PP를 주로 채용하고 있다.

반면, 사고가 발생했을 때 충격을 흡수하는 크래시패드는 코어(Core), 폼(Foam), 스킨(Skin) 3가지 구성부품별로 다른 소재를 채용하고 있다.

코어는 내충격성 및 치수안정성을 높이기 위해 PP, PC(Polycarbonate)/ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene) 얼로이(Alloy), ABS 등 열가소성 수지가 사용되는 반면, 폼은 충격흡수가 가능한 완충재로 PU, EPP(Expanded PP) 등을 투입하고 있다.

스킨은 유성 BTX, 가죽, TPU(Thermoplastic Urethane)/TPO(Thermoplastic Olefin) 등을 채용하고 있으며 최근에는 고급화 추세에 따라 천연가죽 사용이 늘어나고 있다.

내장재 중 2번째로 큰 부품은 시트로, 일반적으로 자동차 대당 4-5개의 시트가 장착되고 있다.

내장재 중 2번째로 큰 부품은 시트로, 일반적으로 자동차 대당 4-5개의 시트가 장착되고 있다.

시트는 본체와 벨트가 있으며 본체는 구조체를 구성하는 프레임, 쿠셔닝, 커버링과 리클라이너, 슬라이드 등 조정부품으로, 벨트는 웨빙, Tungue-Plate, 앙코르(Anchor) 부품으로 구성되고 있다.

시트는 커버링 소재로 천연가죽, 합성가죽, PET 등 패브릭을 채용할 수 있어 소재별 경쟁이 있지만 쿠셔닝 폼은 주로 PU를 사용하고 있다, 특히, 시트는 소비자의 딱딱함 정도에 대한 선호도가 달라 TDI(Toluene Diisocyanate)+MDI(Methylene di-para Phenylene Isocyanate) 타입의 연질과 All MDI 타입의 경질(반경질)이 국가별로 다르게 채용되고 있다. 국내에서는 다소 딱딱한 반경질 PU 폼을 선호하고 있다.

외장재, 플래스틱 도장기술 발달로 스틸 대체

외장재는 대물부품인 도어, 범퍼, 휀다 등 외부 충격에 대비한 고강성과 도장성을 함께 갖춘 소재에 대한 선호도가 높은 편이다.

도어는 패널(Panel)로 이루어진 바디와 트림으로 이루어진 인사이드(Inside)로 구분되고 있다.

패널은 아우터(Outer), 이너(Inner)에 상관없이 승객을 보호하기 위해 메탈패널이나 스틸 빔 등 철강소재로 이루어져 있는 반면 패널을 감싸는 트림, 사람의 손이 닿는 도어라커, 유리를 감싸는 몰딩 등은 플래스틱 및 고무를 주로 투입하고 있다.

도어트림은 패널 앗세이(Ass'y)에 PP, PU, 스위치에 ABS, 사이드패드에 EPP를 주로 채용하며, 도어라커의 핵심부품인 핸들은 베이스에 강성이 높은 PC, PA 등 EP를 채용하는 반면, 그립 중 도색용은 PA/ABS 얼로이, 도장용은 PC/PBT 얼로이를 사용해 색상과 내후성을 높일 수 있도록 설계하고 있다.

자동차는 자율주행으로 전환되면 단순 이동수단이 아니라 생활 및 업무 공간이 될 수 있기 때문에 도어트림의 내부에 디스플레이를 내장하는 특수제품이 개발되고 있다.

내면은 도어라커 하단 뿐만 아니라 글래스가 있는 상단까지 디스플레이나 조명으로 전환이 가능하기 때문에 몰딩이나 룸미러 등 일부 부품이 없어지는 대신 방열부품, 광학 디스플레이 부품이 필요하게 될 것으로 예상된다.

도어라커 역시 기존의 외장에 부착되던 돌출형에서 센서가 내장돼 사람의 손이 닿아야만 나타나는 내장형 핸들이 개발돼 센서, 대전방지 기능을 갖추어야 할 뿐만 아니라 도장성도 갖춘 소재가 필요해지고 있다.

범퍼는 외장재 중 가장 큰 대물부품으로 중형차를 기준으로 프런트(Front)가 7-8kg, 리어(Rear)가 3.5-4.0kg에 달하는 고중량 부품으로 부피도 큰 만큼 비중이 낮은 화학소재 전환을 통해 경량화하기 쉬운 부품으로 인식돼 PP, TPO, ABS 등 다양한 플래스틱을 채용하고 있다.

특히, TPO는 프런트, 리어 모두 포함해 총 7-8kg을 사용하는 핵심 소재이며 내열성을 요구하는 라디에이터 그릴에는 ABS, 범퍼 그릴에는 PP가 주요 소재로 자리잡고 있다.

램프는 프런트와 리어로 분류하며 프런트는 해드램프(전조등)를 중심으로 안개등, 주간주행등, 방향지시등이 있고, 리어에는 테일램프(후미등)를 중심으로 제동등, 후진등, 번호등이 있다.

프런트램프는 PC, PMMA(Polymethyl Methacrylate) 등 투명 렌즈를 중심으로 익스텐션, 리플렉터가 존재하고 마지막 하우징은 자동차 후드 내 고열을 막기 위해 PBT를 채용하고 있다.

램프는 렌즈 안쪽 광원에 따라 내열도와 밝기가 다르며 최근 개발되고 있는 차세대 광원이 LED(Light Emitting Diode), 레이저, OLED(Organic LED)로 전환되면서 방열소재가 개발되고 있다. <김은진 수석 연구원: ejkim@chemlocus.com>

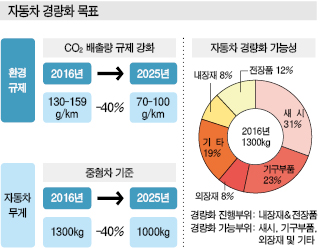

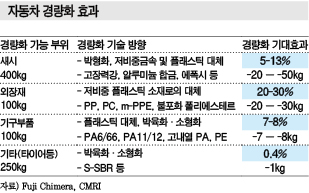

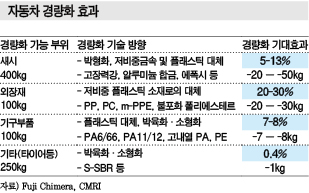

표, 그래프: <세계 자동차용 화학제품 수요동향, 자동차 부품의 분류, 자동차 경량화 효과, 자동차 내장재의 플래스틱 채용 사례, 자동차의 화학제품 사용비중, 자동차용 플래스틱 사용비중 변화,자동차용 경량화 목표>

내장재 중 2번째로 큰 부품은 시트로, 일반적으로 자동차 대당 4-5개의 시트가 장착되고 있다.

내장재 중 2번째로 큰 부품은 시트로, 일반적으로 자동차 대당 4-5개의 시트가 장착되고 있다.